こんにちは、My Garden 編集部です。

母の日の定番として、毎年5月になると街中を赤やピンクに染め上げるカーネーション。私たちの生活にあまりにも馴染み深い花ですが、その「和名」や「由来」については、意外と知られていないことが多いのではないでしょうか。ふと「カーネーションって日本語で何て言うんだろう?」と疑問に思ったり、インターネット上で「怖い花言葉がある」という噂を目にして、プレゼントする際に不安になったりすることはありませんか?

実はこの花には、「オランダセキチク」や「オランダナデシコ」といった、歴史の重みを感じさせる和名が存在します。さらに、かつては「アンジャベル」という、まるで魔法の呪文のような不思議な名前で呼ばれていた時期もありました。これらの名前には、江戸時代の日蘭貿易から始まる壮大な歴史や、日本人が異国の花をどのように受け入れたかという文化的な物語が凝縮されています。

この記事では、そんなカーネーションの和名に関する基礎知識から、植物学的なナデシコとの違い、知っておくと鼻が高い英語名の語源、そして贈る相手や色によって天と地ほど意味が変わってしまう花言葉の注意点まで、徹底的に深掘りして解説します。ただ花を贈るだけでなく、その背景にある「物語」も一緒に届けることができれば、今年の母の日はもっと特別なものになるはずです。ぜひ最後までお付き合いください。

この記事のポイント

- カーネーションの正式な和名は「オランダセキチク」であり、江戸時代のオランダ貿易に由来すること

- 「オランダナデシコ」や香りにちなんだ「ジャコウナデシコ」といった親しみやすい別名も存在すること

- 「アンジャベル」という失われた古称や、英語名の語源とされる肉や戴冠式のエピソードについて

- 色によって全く異なる花言葉の意味と、特に黄色や白を贈る際に気をつけるべきマナーについて

カーネーションの和名はオランダセキチク

普段私たちは「カーネーション」というカタカナ言葉を使っていますが、植物図鑑を開くと、そこには漢字で書かれた和名が記されています。和名を知ることは、単に知識を増やすだけでなく、この植物が日本という国に辿り着き、定着していった歴史の旅路を追体験することでもあります。ここでは、代表的な和名である「オランダセキチク」を中心に、いくつかの別名やその由来について、当時の時代背景を交えながら詳しく見ていきましょう。

由来は江戸時代のオランダ貿易

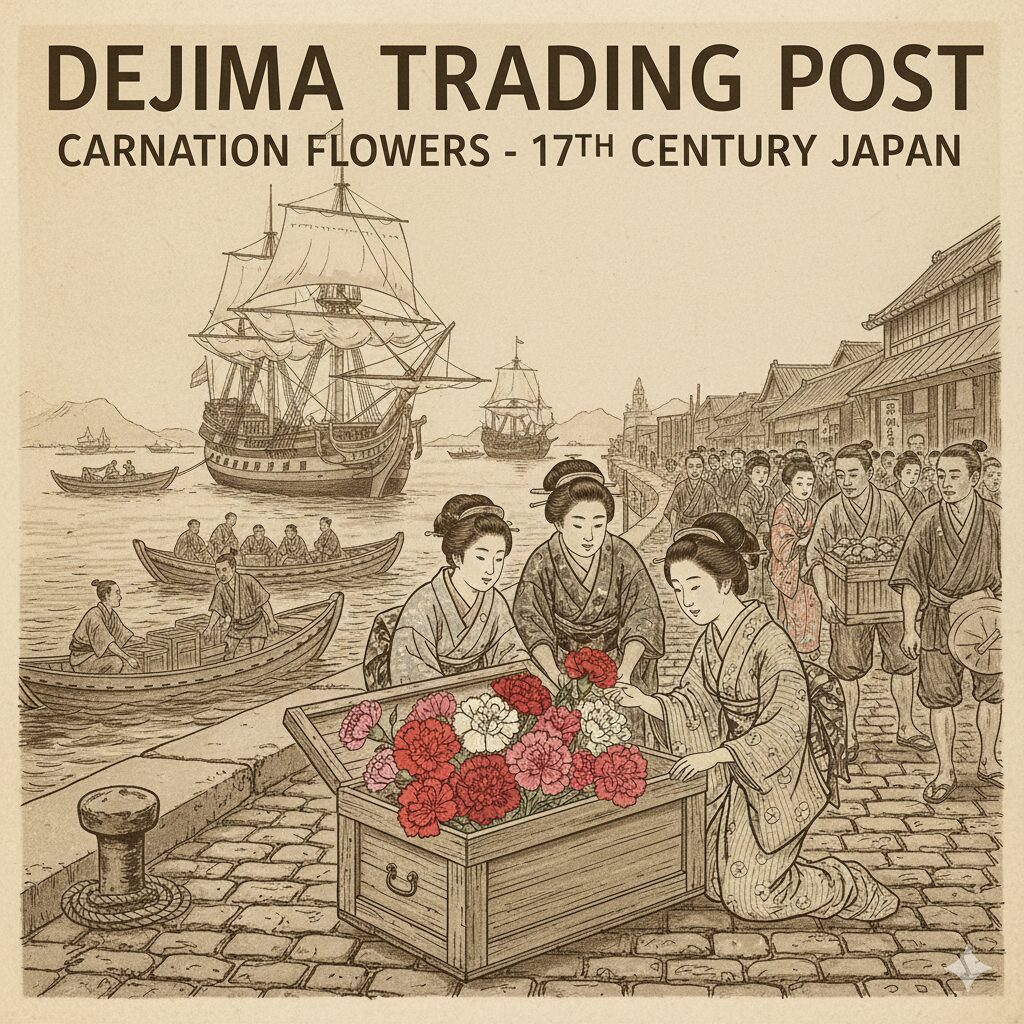

カーネーションの標準的な和名は「オランダセキチク(阿蘭陀石竹)」といいます。この少し古めかしくも響きの良い名前には、江戸時代の日本における国際交流の歴史が色濃く反映されています。江戸時代、日本は鎖国政策をとっていましたが、長崎の出島を通じてオランダとの貿易だけは特別に許可されていました。この「唯一の窓口」から入ってくる西洋の文物は、当時の日本人にとって未知の輝きを放つ憧れの対象でした。

この時代、オランダ船によって日本にもたらされた珍しい植物や物品には、その出自を明示するために「オランダ」という冠言葉を付けることが一般的でした。これは当時の人々にとって、単なる産地表示以上の意味を持っていました。「オランダ」と付くだけで、それは「遠い異国からやってきた、最新で珍しいもの」「ハイカラで貴重なもの」という強烈なブランド価値を帯びていたのです。例えば、今のイチゴの元になった「オランダイチゴ」や、サトイモ科の「オランダカイウ(カラー)」、野草の「オランダミミナグサ」、さらには野菜の「オランダガラシ(クレソン)」など、植物だけでも多くの例が見られます。

カーネーションが日本に渡来したのは、江戸時代初期の寛永から万治年間(1624年〜1661年頃)と言われています。これはまさに、オランダ商館長(カピタン)たちが定期的に江戸へ参府し、西洋の知識や物品をもたらしていた時期と重なります。当時の文献に残る絵図を見ると、現代のような品種改良された大輪の花ではなく、素朴な一重咲きや小ぶりの花として描かれていますが、それでも当時の日本人にとっては見たこともないエキゾチックな花だったに違いありません。

豆知識:「オランダ」が付く植物の多くは、実際にオランダ原産というわけではありません。オランダ船が中継貿易として世界各地から運んできたため、便宜上そう呼ばれたものが大半です。カーネーションも原産地は地中海沿岸ですが、オランダ経由で来たためにこの名が付きました。

つまり「オランダセキチク」という名前は、この花がはるばる海を越え、出島の門をくぐって日本文化の中に入り込んできたという「渡来の証明書」のようなものなのです。当時の本草学者や園芸家たちが、オランダ船から降ろされたこの花を手に取り、「これは珍しい。葉の形はまるでセキチクのようだが、オランダから来たからオランダセキチクと呼ぼう」と名付けた瞬間の驚きや興奮を想像すると、歴史のロマンを感じずにはいられませんね。

別名はオランダナデシコとも

「オランダセキチク」と並んでよく使われるのが、「オランダナデシコ(阿蘭陀撫子)」という別名です。植物図鑑や学術的な分類の場では「オランダセキチク」が標準和名として採用されることが多いですが、園芸店や一般のガーデニング愛好家の間では、「オランダナデシコ」のほうが親しみやすく、頻繁に使われている印象があります。

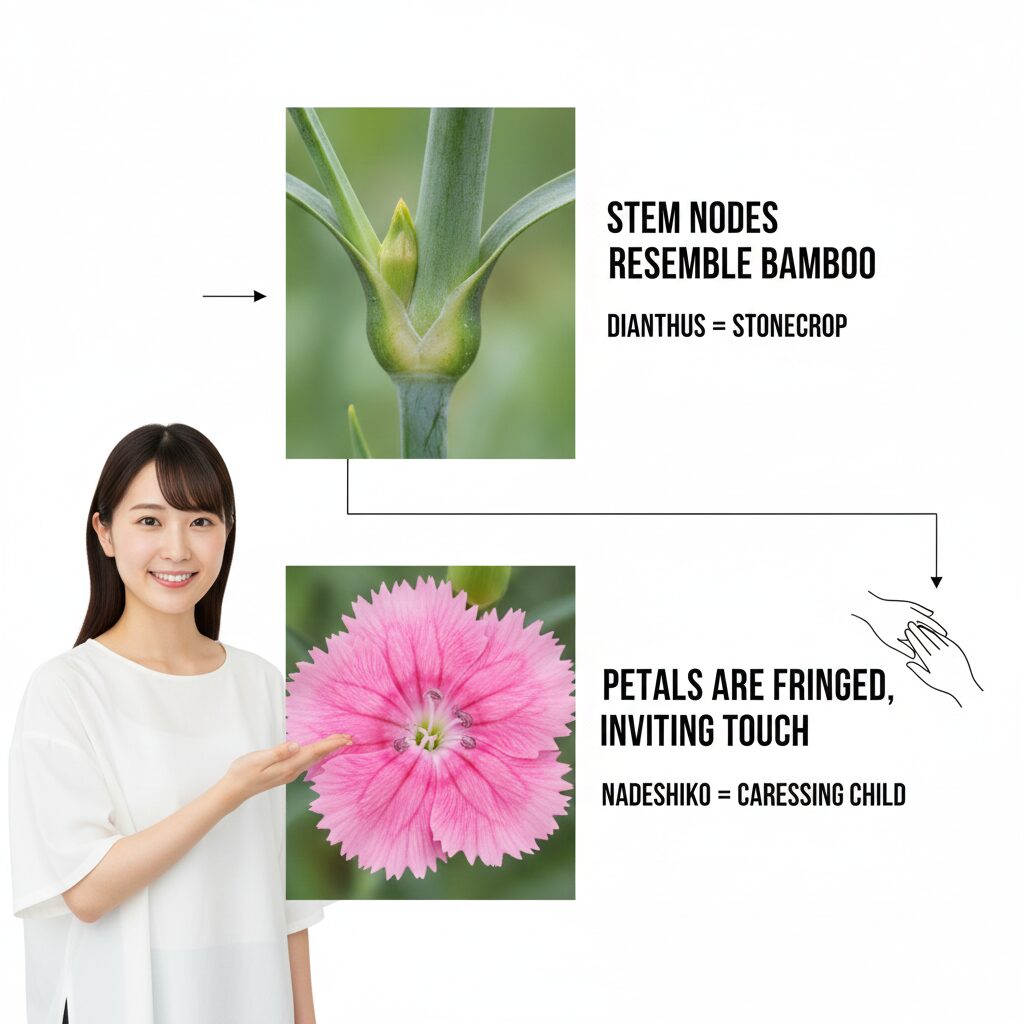

この二つの名前の使い分けは、言葉が持つニュアンスの違いから来ています。「セキチク(石竹)」という言葉は、中国原産の植物「Dianthus chinensis」を指す漢名由来の言葉で、どこか学術的で硬い響きがあります。一方、「ナデシコ(撫子)」は、日本原産の「Dianthus superbus」を指す大和言葉です。「撫でるように愛しい子」という意味が込められており、万葉集の時代から秋の七草の一つとして日本人に深く愛されてきました。清少納言も『枕草子』の中でナデシコの可憐さを讃えているように、日本人にとって特別な情緒を持つ花なのです。

江戸時代の人々は、新しく渡来したカーネーションを見て、その姿形が自分たちがよく知る「ナデシコ」や「セキチク」に似ていることにすぐに気づきました。そこで、外来の植物でありながら、日本の伝統的な美意識の象徴である「ナデシコ」の名前を借りて「オランダナデシコ」と呼ぶことで、異国の花を自分たちの文化の中に優しく迎え入れようとしたのではないでしょうか。「大和撫子(やまとなでしこ)」という言葉があるように、ナデシコには日本女性の清楚な美しさを重ねる文化があります。西洋から来た派手な花に、あえて「ナデシコ」の名を与えたことは、一種の「日本化(同化)」のプロセスだったと言えるかもしれません。

現代の園芸においても、この「ナデシコ」という言葉の持つ柔らかなイメージは強力です。母の日に贈る花としての温かみや、女性的な優しさを表現する際には、「セキチク」よりも「ナデシコ」の方がしっくりくると感じる人が多いのかもしれません。このように、二つの呼び名が共存していること自体が、この花が日本でどのように愛され、定着してきたかを物語っています。

香りが特徴のジャコウナデシコ

もう一つ、カーネーションには非常に優雅で魅力的な別名があります。それが「ジャコウナデシコ(麝香撫子)」です。この名前は、カーネーションが本来持っていた「香り」の特徴に焦点を当てて名付けられました。

現代の花屋さんで売られている切り花のカーネーションは、品種改良によって花持ちの良さや色の鮮やかさが追求された結果、香りが薄い、あるいはほとんど無臭のものが多くなっています。そのため、「カーネーションに香りなんてあったっけ?」と不思議に思う方も多いかもしれません。しかし、野生種や古い品種のカーネーションは、クローブ(丁子)に非常によく似た、スパイシーで甘い濃厚な香りを持っています。実際、カーネーションの学名である「Dianthus caryophyllus」の種小名「caryophyllus(カリオフィルス)」は、クローブの木(現在はSyzygium aromaticum)の旧属名に由来しており、植物学的にもその香りの成分(オイゲノールなど)の類似性が指摘されています。

ではなぜ日本では「クローブナデシコ」や「チョウジナデシコ」ではなく、「ジャコウナデシコ」と呼ばれたのでしょうか。「ジャコウ(麝香)」とは、ジャコウジカの分泌物から採れる最高級の動物性香料(ムスク)のことです。江戸時代やそれ以前の日本では、具体的なムスクの香りそのものというよりは、魅惑的で素晴らしい香りの代名詞として「麝香」という言葉が使われていました。「ジャコウアゲハ」や「ジャコウエンドウ(スイートピーの仲間)」などもその例です。

つまり、当時の人々にとってカーネーションの香りは、単なるスパイスの匂いではなく、異国情緒あふれる、うっとりするような「高貴な香り」として受け止められたのです。この「ジャコウナデシコ」という名前からは、かつての人々がこの花の香りにどれほど魅了され、特別な価値を見出していたかが伝わってきます。最近では、「香りのカーネーション」として、あえて香りの強い品種(例えば「バンベール」や「ムーンダスト」の一部)が見直され、生産されるようにもなってきました。もし香りの強い品種に出会えたら、ぜひその歴史ある芳香を楽しんでみてください。

江戸時代の古称アンジャベル

歴史の資料をさらに深く紐解くと、江戸時代には「アンジャベル」という、現代ではほとんど耳にすることのない不思議な名前で呼ばれていたことが分かります。これは、オランダ語でカーネーションを意味する「Anjelier(アンイェリール)」という言葉が、日本人の耳を通して変化し、定着したものです。

江戸時代の長崎では、オランダ通詞(通訳)たちが活躍していましたが、彼らは耳で聞いた異国の言葉を、カタカナや漢字の当て字を使って一生懸命記録しました。オランダ語の「Anjelier」の末尾にある「lier」の音が、日本語のラ行音として処理される過程で、あるいは方言や発音の揺らぎによって「ベル」へと変化し、「アンジャベル」となったと考えられています。文献によっては「アンシャベル」や、さらに省略して「アンジャ」と表記されていることもあります。当時の人々が、見慣れない西洋の言葉を口の中で転がしながら、なんとか日本語の音に当てはめようとした努力の跡が感じられますね。

アンジャベルの面白さ:現代ではほとんど使われませんが、江戸の園芸書にはこの名前で品種が記録されています。「アンジャ」と略されることもあったようで、当時の園芸家たちの間では、ちょっとした流行語のような響きだったのかもしれません。

1681年(天和元年)に出版された日本初の園芸書『花壇綱目(かだんこうもく)』や、その後の『地錦抄付録(ちきんしょうふろく)』といった貴重な文献にも、「アンジャベル」の名で記載があり、「獅子牡丹あんしゃべる」といった具体的な品種名も見られます。これは、カーネーションが渡来して間もない頃から、オランダ語の名前のままで日本の園芸文化の中に取り入れられ、栽培や品種改良が試みられていたことを示す重要な証拠です。

この「アンジャベル」という響き、なんだか魔法の呪文のようで可愛らしく、どこかハイカラな雰囲気がありますよね。現代の私たちからすると、当時の人々が異国の花に寄せた憧れや、必死にその名を覚えようとした姿が目に浮かぶようです。花言葉や和名の話題が出たときに、「実は昔、アンジャベルって呼ばれていたんだよ」と話すと、きっと驚かれることでしょう。古典文学や時代小説を読む際にも、この名前を知っていると風景がより鮮やかに浮かび上がってくるはずです。

漢字表記と読み方の基礎知識

ここで、カーネーションの和名に使われる漢字についても、もう少し詳しく整理しておきましょう。読み方や意味を知ることで、植物への理解がさらに深まります。漢字は単なる記号ではなく、その植物の特徴を捉えたスケッチのような役割を果たしていることが分かります。

まず、「オランダセキチク」は「阿蘭陀石竹」と書きます。「阿蘭陀(オランダ)」はポルトガル語由来の当て字ですが、江戸時代を通じて西洋(特にオランダ)を指す言葉として定着しました。そして後半の「石竹(セキチク)」ですが、これは植物の姿形に由来しています。カーネーションを含むナデシコ科の植物は、茎にしっかりとした「節(ふし)」があり、その様子が竹に似ています。また、原産地では岩場や石の間に自生することが多いため、「石」と「竹」を組み合わせて「石竹」と名付けられました。この名称は中国の本草学から来ており、日本でもそのまま採用されています。「竹のように節があり、石の間に咲く強さを持つ花」と覚えるとイメージしやすいですね。

次に、「オランダナデシコ」は「阿蘭陀撫子」となります。「撫子」の語源は前述の通り「撫でるように可愛い子」ですが、漢字自体もその優しさを表しています。「撫」という字は「手」偏に「無」と書きますが、これは愛おしんで手を当てる動作を意味します。そして、難読漢字としても知られる「麝香撫子(ジャコウナデシコ)」。「麝(ジャ)」という字は、「鹿(しか)」の下に「射(いる)」と書きます。これはジャコウジカのオスが、強い香りを放つ分泌物(麝香)を出してメスを引き寄せる(射止める)という性質、あるいはその香りが遠くまで届く(射す)という意味から来ていると言われています。「香」はもちろん香りのことですね。

これらの漢字表記は、植物園のネームプレートや、古い文学作品、俳句の歳時記などで見かけることがあります。特に「石竹」や「麝香」といった文字が持つ意味を知っておくと、単なる名前の羅列ではなく、その植物の特徴や、昔の人が何に注目して名付けたのかという視点まで共有できるようになります。漢字一文字一文字に込められた意味を紐解くのも、植物観察の楽しみの一つと言えるでしょう。

ナデシコとの違いと見分け方

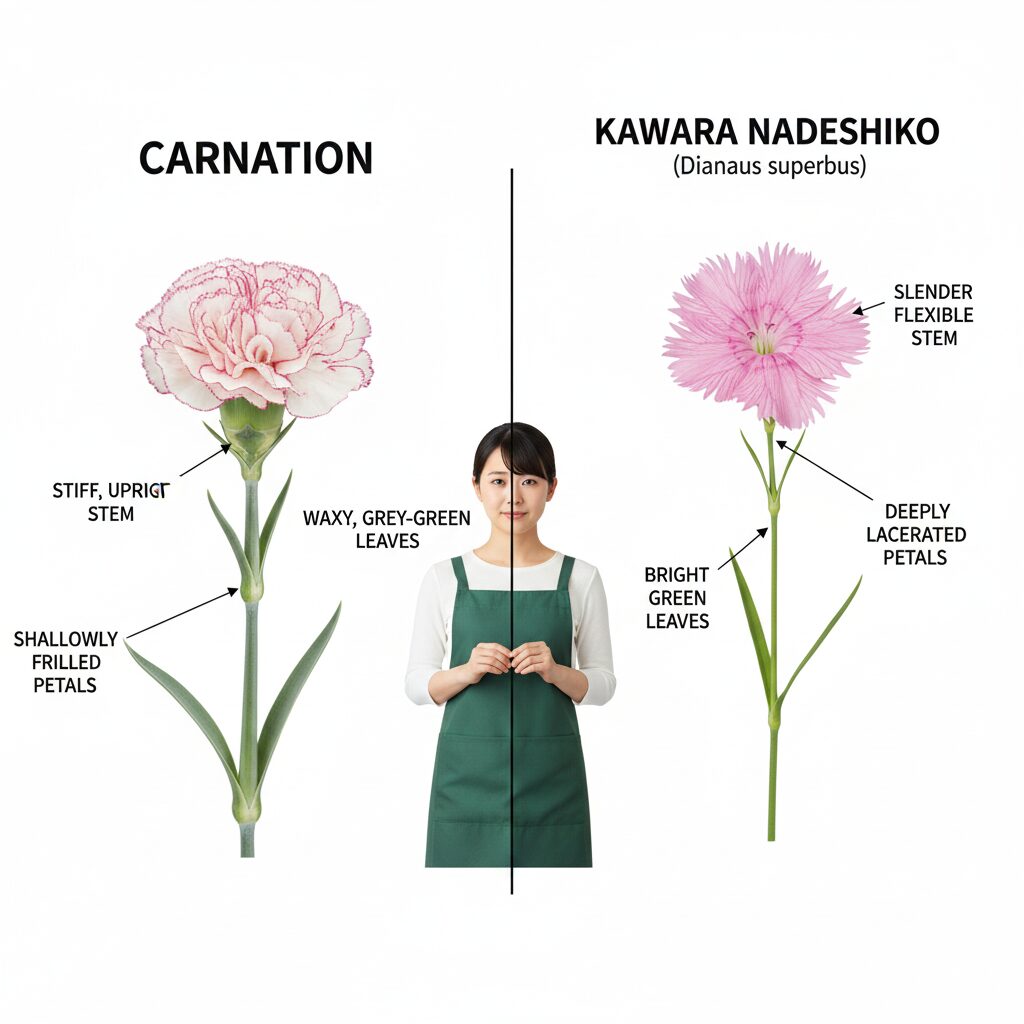

「カーネーションとナデシコって、結局何が違うの?」「同じものなの?」という疑問は、多くの人が抱くものです。どちらもナデシコ科ナデシコ属(Dianthus)に属しており、兄弟や親戚のような関係なので、非常に似ているのは当然です。しかし、よく観察すると明確な違いがあります。

| 特徴 | カーネーション (D. caryophyllus) | 日本原産のナデシコ (D. superbus等) |

|---|---|---|

| 茎の様子 | 根元が木質化して硬くなり、直立する傾向が強い。全体的にガッシリとしている。 | 全体的に華奢で茎が細く、しなやかに広がる。風に揺れるような草姿。 |

| 花弁の縁 | 細かいギザギザ(鋸歯)があるが、切れ込みは浅い。 | 深く切れ込みがあり、特にカワラナデシコは糸状のリボンになるほど細かい。 |

| 葉の色と形 | やや幅があり、白っぽい緑色(粉を吹いたような緑灰色、ブルームがある)をしていることが多い。 | 鮮やかな緑色で、より細く尖っていることが多い。 |

| 開花期 | 四季咲き性が強く、温度管理された温室栽培により一年中流通(本来は初夏)。 | 主に夏から秋にかけて咲くものが多い(秋の七草)。 |

一番分かりやすい見分け方は「茎の硬さ」と「葉の色」です。カーネーションは、地中海沿岸の乾燥した地域が原産であるため、葉の表面に「ブルーム」と呼ばれる白い粉のようなワックス成分をまとっており、少し白っぽく(青みがかって)見えます。また、茎の下部が木のように硬くなる(木質化する)性質があり、切り花として花瓶に挿してもスッと直立します。一方、湿潤な気候に適応した日本のカワラナデシコなどは、鮮やかな緑色の葉を持ち、茎が細く、他の草花に寄りかかるようにして咲く可憐さがあります。

ただし、近年では園芸業界での交配技術が飛躍的に進歩し、両者の中間的な性質を持つ「ダイアンサス(園芸用ナデシコ)」と呼ばれる品種群が大量に流通しています。これらはカーネーションのように色が豊富で花持ちが良い一方、ナデシコのように寒さに強く育てやすいという特徴を持っています。「テルスター」などの品種が有名ですね。「スプレーカーネーション」と「ダイアンサス」の境界線はプロでも曖昧になりつつあるのが現状ですが、基本的には「母の日の切り花として売られている大輪のもの」がカーネーション、「花壇苗としてポットで売られている小輪のもの」がダイアンサス(ナデシコ)と考えておけば、園芸を楽しむ上では問題ないでしょう。

カーネーションの和名と知っておくべき雑学

和名の知識に加えて、カーネーションにまつわる世界共通の語源や、日本での文化的な定着、そして気になる花言葉について深掘りしていきましょう。これらを知ることで、カーネーションという花が持つ多面的な魅力が見えてきます。単なる植物としての情報だけでなく、宗教、歴史、そして現代のマーケティングまで絡み合った興味深いストーリーがそこにはあります。

英語の語源は肉か戴冠式か

私たちが普段何気なく使っている「カーネーション(Carnation)」という英語名ですが、その語源を辿っていくと、実は二つの全く異なる、しかしどちらも非常に興味深い有力な説に行き当たります。どちらが正解かはいまだに議論が続いており、そのミステリアスな部分もまた魅力の一つです。

一つ目の説は、ラテン語で「肉」を意味する「Carnis(カルニス)」に由来するというものです。これは、原種のカーネーションの花色が、人間の肌の色(肉色=フレッシュピンク)に似ていたことから名付けられたと言われています。英語の「Incarnation(インカーネーション)」という言葉は「受肉」「化身」を意味し、キリスト教の神学では「神が人の姿(肉体)をとって現れること」を指しますが、これと同じ語根を持っています。ルネサンス期の絵画において、カーネーションがキリストの受難や聖母マリアの象徴として描かれることがあるのも、この「受肉」のイメージと結びついているからかもしれません。「カーニバル(謝肉祭)」も同じ語源ですね。

二つ目の説は、「戴冠式」を意味する「Coronation(コロネーション)」が変化したという説です。古代ギリシャやローマの時代、カーネーションはその美しさと香りから、神々に捧げる花冠(Crown)や、祝祭の際の飾り(Garland)として頻繁に使われていました。シェイクスピアの時代には、この花は「Coronation flower」や「Gilliflower(ジリフラワー)」などと呼ばれており、そこから音が転訛して「Carnation」になったという考え方です。花弁の縁がギザギザしていて王冠のようにも見えることから、この説も非常に説得力があります。植物学者の間でも意見が分かれるところですが、どちらの説もロマンチックですよね。「人の肌のような温かみ」と「王冠のような高貴さ」。この二つのイメージが重なり合って、カーネーションという花の持つ独特の存在感を形作っているのかもしれません。

日本での歴史と母の日の定着

江戸時代に「アンジャベル」として一部の愛好家に楽しまれていたカーネーションが、日本中の誰もが知る国民的な花へと成長したのは、明治時代以降の近代化、そして何よりも「母の日」という文化の輸入が決定的な要因でした。日本のカーネーション史は、まさに近代日本の生活様式の変化とともに歩んできたと言っても過言ではありません。

明治に入り、文明開化の波に乗って多くの西洋野菜や西洋花卉が導入される中、カーネーションも本格的に再評価され始めました。しかし、当時はまだ富裕層の庭園を飾る趣味の園芸植物という位置付けでした。転機が訪れたのは大正時代です。1900年代初頭にアメリカで始まった「母の日」の運動が、大正時代に宣教師たちによって日本にも紹介されました。当初はキリスト教会の行事として細々と行われていましたが、やがて香淳皇后(昭和天皇の皇后)の誕生日である3月6日を「母の日」とする動きもあり、徐々に認知度が高まっていきました。

特筆すべきは、1919年(大正8年)頃、温暖な気候に恵まれた千葉県の房総半島(現在の南房総市あたり)で、芳川寛爾(よしかわかんじ)という人物がガラス温室を用いたカーネーションの営利栽培に成功したことです。これが日本におけるカーネーション切り花生産の夜明けと言われています。それまで「花壇で見る花」だったカーネーションが、「花束にして贈る花」へと役割を変え始めた瞬間でした。

その後、昭和に入り、森永製菓などの企業が「母の日」キャンペーンを大々的に展開したことで、この習慣は一気に全国へ普及しました。戦後、1949年頃からはアメリカにならって5月の第2日曜日が正式に「母の日」として定着し、赤いカーネーションを贈る習慣が不動のものとなります。この過程で、「オランダセキチク」や「アンジャベル」といった古風な和名は影を潜め、モダンで西洋的な響きを持つ「カーネーション」という呼称が一般的になっていったのです。今日、日本が世界でも有数のカーネーション消費国となった背景には、こうした先人たちの努力と文化の定着があったのです。

補足:それでも、俳句の世界などでは今でも「オランダセキチク」や「麝香撫子」が使われることがあり、夏の季語として日本の四季に溶け込んでいます。

(出典:農林水産省「花きをめぐる情勢」)

色や種類で異なる花言葉の意味

カーネーションを贈る際に最も気になるのが「花言葉」ですよね。色によって全く意味が異なるため、選ぶ際には少し知識が必要です。基本的な意味をチェックしておきましょう。カーネーション全体の花言葉は「無垢で深い愛」ですが、色ごとのメッセージを知ることで、よりパーソナルな想いを伝えることができます。

- 赤:「母への愛」「深い愛」「感動」。母の日の王道であり、最もポピュラーな色です。迷ったらこの色を選べば間違いありません。キリストが十字架にかけられた際に聖母マリアが流した涙から咲いた花という伝説もあり、母性の象徴とされています。

- ピンク:「感謝」「温かい心」「美しい仕草」「気品」。柔らかい印象で、母親だけでなく、先生や友人、パートナーなど、女性への贈り物として全般的に適しています。特に「感謝」という意味は、言葉で伝えるのが照れくさいときにぴったりです。

- 紫:「誇り」「気品」。高貴な色とされ、古希や喜寿のお祝いなど、尊敬する年長者へのギフトにぴったりです。ただし、少し落ち着いた印象になるので、明るい色と組み合わせるのもおすすめです。大人のエレガンスを表現したいときに。

- 青(ムーンダストなど):「永遠の幸福」。自然界には存在しなかった青いカーネーションを、サントリーなどがバイオテクノロジーで生み出したことから、「奇跡」や「夢が叶う」という意味も込められています。サムシングブルーとして結婚式に使われたり、特別な願いを伝えたいときに最適です。

- 緑:「癒やし」「純粋な愛情」。近年人気が急上昇しているグリーン系。他の花との相性も良く、ナチュラルな雰囲気が好きな方へ贈ると喜ばれます。性別を問わず贈りやすい色でもあります。

最近では「レインボー」などの染めカーネーションも人気ですが、それぞれの元の色の意味を組み合わせたり、「感謝」の気持ちを込めて贈るのが一般的です。色選び一つでメッセージが変わってしまうのがカーネーションの面白いところであり、難しいところでもあります。特に、次に紹介する「注意が必要な色」については、必ず確認しておいてください。

贈る前に知りたい色別の注意点

カーネーションは美しい花ですが、中には贈り物として選ぶ際に細心の注意を払わなければならない色が存在します。知らずに贈ってしまい、後で意味を知って青ざめる…なんてことにならないよう、しっかりと把握しておきましょう。これらの意味は国や地域によっても異なりますが、日本でも広く知られるようになってきているため、配慮が必要です。

注意が必要な色:

黄色:明るく元気なビタミンカラーで、一見するとプレゼントに最適に見えます。しかし、西洋の花言葉では「軽蔑」「嫉妬」「侮辱」といった、かなりネガティブな意味が含まれています。これはキリストを裏切ったユダが黄色い衣を纏っていたことに由来するとも言われます。日本でも近年は「美」や「友情」という意味が紹介されることがありますが、ネガティブな意味も有名なので、黄色が好きな相手に贈る場合は、「あなたの明るい笑顔が大好きです」といったポジティブなメッセージカードを添えて、誤解を防ぐ配慮が必要です。

白:「亡き母を偲ぶ」「純潔の愛」「私の愛は生きています」。母の日の創始者アンナ・ジャービスが、亡き母の追悼式で白いカーネーションを捧げたことが起源です。そのため、日本では「亡くなったお母さんに供える花」というイメージが非常に強く定着しています。ご存命のお母様に真っ白なカーネーションだけを贈ると、「縁起が悪い」と受け取られかねません。白を入れたい場合は、赤やピンクと混ぜて紅白にするなど、アレンジメントの一部として使うのが無難です。

濃い赤(黒赤):鮮やかな赤は「母への愛」ですが、黒に近いような深い赤色には、「私の心に哀しみを」「欲望」といった、少し重たく暗いニュアンスが含まれることがあります。シックで大人っぽい色ですが、誤解を避けるためには明るい色と組み合わせるのが良いでしょう。

もちろん、花言葉はあくまで「言葉遊び」の一種であり、絶対的なルールではありません。相手がその色を特に好きであれば、それが一番の正解です。しかし、一般的なマナーや知識としてこれらの意味を知っておくことは、相手への思いやりにつながります。大切なのは、「あなたのことを想って選びました」という気持ちが正しく伝わるようにすることですね。

カーネーションの和名を話題にしよう

ここまで、カーネーションの和名や由来、花言葉についてご紹介してきました。普段何気なく見ているカーネーションに、これほど多くの物語が隠されていたことに驚かれた方も多いのではないでしょうか。

次にカーネーションを見かけたときや、誰かにプレゼントするときは、ぜひこの記事で知った豆知識を披露してみてください。「実はこれ、昔は『オランダセキチク』って呼ばれていたんだよ、ちょっと和風だよね」とか、「『アンジャベル』っていう、呪文みたいな可愛い名前もあったんだって」と話題にするだけで、花を贈るという行為がより特別なコミュニケーションに変わります。また、花言葉の意味を知った上で、「感謝の気持ちを込めてピンクを選んだよ」と一言添えるだけで、受け取った方の喜びも倍増するはずです。

名前の由来を知ることは、その花の背景にある歴史や文化に触れることです。ただ綺麗だなと眺めるだけでなく、そんなストーリーを添えることで、花への愛着も、贈る相手への想いも、より深くなるのではないでしょうか。今年の母の日や記念日、あるいは日常のちょっとした瞬間に、ぜひ素敵なカーネーションを選んでみてくださいね。

この記事の要点まとめ

- カーネーションの標準和名は「オランダセキチク(阿蘭陀石竹)」である

- 「オランダ」は江戸時代の貿易相手国に由来する接頭辞である

- 「セキチク」は中国原産のナデシコ科植物に似ていることから名付けられた

- 一般的には「オランダナデシコ(阿蘭陀撫子)」という別名も親しまれている

- 「ジャコウナデシコ(麝香撫子)」は特有のスパイス香に由来する別名である

- 江戸時代にはオランダ語由来の「アンジャベル」という古称で呼ばれていた

- 日本原産のナデシコとは、茎の硬さや花弁の切れ込みの深さで見分けられる

- 英語名「Carnation」の語源には「肉色(Carnis)」説と「戴冠式(Coronation)」説がある

- 日本での本格的な普及は明治以降で、母の日の定着とともに「カーネーション」の呼称が一般化した

- 赤色の花言葉は「母への愛」で、母の日の定番となっている

- ピンク色は「感謝」を表し、誰にでも贈りやすい色である

- 黄色には「軽蔑」、白には「亡き母を偲ぶ」という意味があるため贈る際は注意が必要

- 濃い赤には「哀しみ」という意味が含まれる場合がある

- 青色(ムーンダスト)には「永遠の幸福」という新しい花言葉がある

- 和名や由来を知ることで、花贈りの際の会話やメッセージに深みを持たせることができる

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4f03470c.e2efac33.4f03470d.03601764/?me_id=1225639&item_id=10005372&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fokfruits%2Fcabinet%2Fhahanohi%2Fhahanohi2023-fl01.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)