当ページのリンクには広告が含まれています。

こんにちは。My Garden 編集部です。

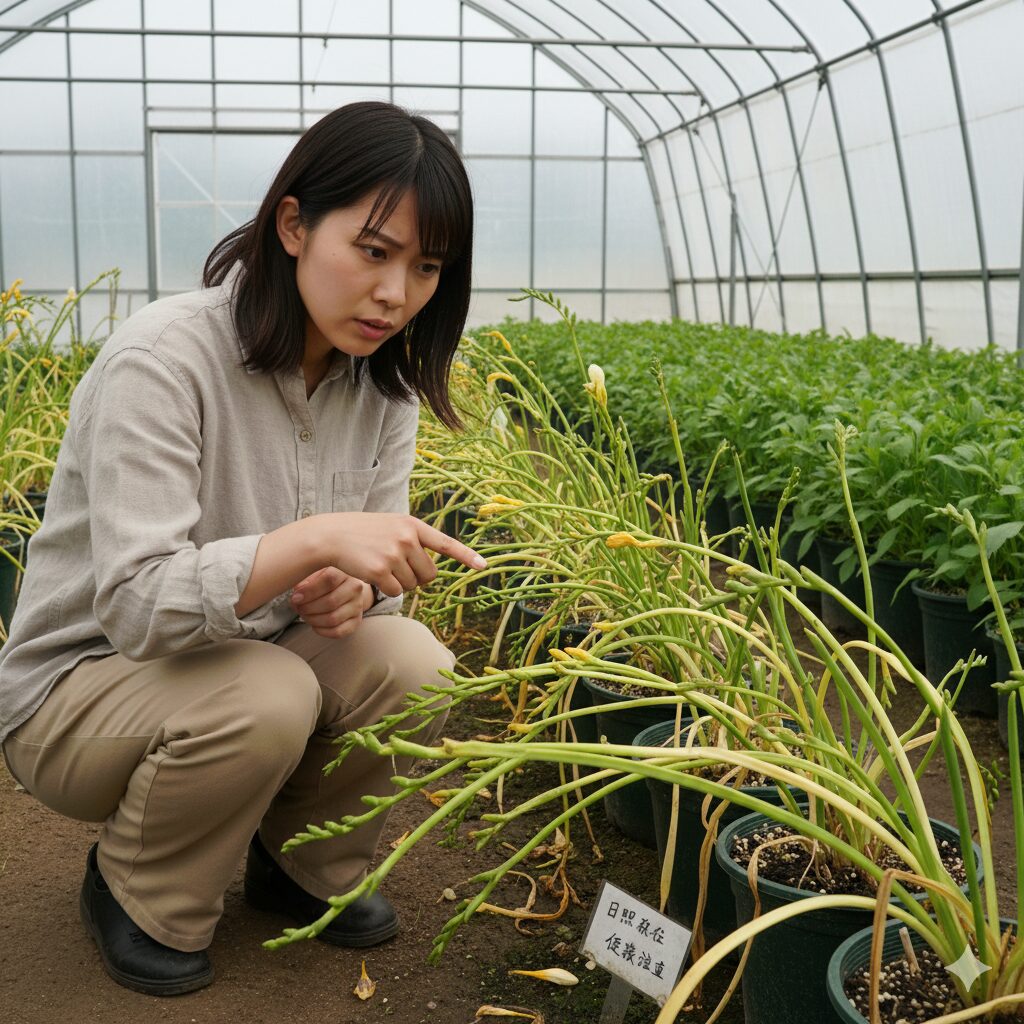

春の庭に優雅な香りと鮮やかな色を添えてくれるフリージア。私も大好きで毎年育てているのですが、「気がついたら茎がぐにゃりと曲がってしまった」「風が吹いただけでフリージア 倒れる」といった経験、ありませんか?せっかくきれいに咲き始めたのに、倒れてしまうと本当に残念ですよね。

特に「フリージア 葉が倒れる」といった初期症状を見逃すと、花茎の倒伏や病害のリスクが高まってしまいます。この倒伏は、単なる物理的な事故ではなく、日照や栄養(特にカリウム不足)、そして栽培環境が複雑に絡み合った結果なんです。私も以前は一本支柱で何とかしようとして失敗しましたが、実は生育初期からの「予防」と「ネット」を使った構造的なサポートが成功の鍵を握っています。

この記事では、フリージアが倒れる根本的な原因を突き止め、プロの現場でも使われる「ネット」や適切な「球根」管理といった対策を、具体的なアクションプランとしてご紹介します。もうフリージア 栽培 倒れないと検索する日々は終わりにしましょう!

この記事のポイント

- フリージアが倒れる環境的・生理学的リスク要因がわかる

- プロが使うネットサポートシステムの導入時期と方法を理解できる

- 窒素過多やカリウム不足など、栄養面からの茎の強化法がわかる

- 倒れてしまった後の適切な対処法と次年度へ向けた球根の管理法がわかる

フリージアが倒れる原因は?構造的な弱点とリスク診断

フリージアの倒伏は、その細くしなやかな茎に対して、開花期に花房の重量が集中し、植物全体の重心が急激に高い位置へと移動するという構造的な特徴が根本的な原因です。重心が高くなると、わずかな風や水やりでも根元にかかる回転力(モーメント)が大きくなり、簡単に倒れてしまいます。このセクションでは、この構造的な弱点をさらに悪化させ、倒伏リスクを高める環境と栄養の要因を掘り下げていきます。

日照不足による軟弱徒長の対策

フリージアは十分な日照を必要とする植物です。日照量が不足する環境で育てられると、植物は本能的に光を求めて茎を不必要に長く伸ばそうとします。これが徒長(エチオレーション)と呼ばれる現象です。徒長は、フリージアの倒伏リスクを劇的に高める主要因の一つです。

徒長した茎はなぜ倒れやすいのか?

- 細胞の間延び: 茎の組織が水っぽく軟弱になり、細胞壁が薄い状態になります。

- 光質の影響: 特に赤色光が不足し、緑色光が多くなるような環境(日陰や高密度植栽下)では、「日陰にいる」と植物が認識し、光を求めて茎を伸ばす「避陰反応」が起こり、徒長が助長されます。(出典:光の波長が植物の成長に及ぼす影響に関する研究)

室内栽培や温室の隅、あるいは早春の曇天が長く続いた際に徒長が起こりやすいです。対策としては、まず1日の直射日光時間が最低4時間以上確保できる場所へ移動させることが基本です。日当たりが確保できない場所で無理に育てると、茎が細くなりやすいので注意が必要です。

順化(ウィンド・ハーデニング)で茎を鍛える

植物は適度な物理的ストレス(風による揺れ)を受けることで、茎の組織を強固にする仕組み(木化、リグニン沈着)を持っています。これを「順化(ウィンド・ハーデニング)」と呼びます。全くの無風環境、特に厳密に管理された温室内で育てられた株は、茎を鍛える機会を失い、非常に軟弱になりやすいです。私も以前、窓を閉め切った部屋で育てたフリージアが、外に出した途端に倒れてしまった経験があります。

したがって、室内や温室であっても、定期的な換気や、弱い扇風機の風を当てて微細な揺れを与えることが、茎の強度を確保するうえで非常に有効です。ただし、強すぎる風は折損の原因になるので、あくまで葉が軽く揺れる程度の微風に留めてくださいね。

窒素過多やカリウム不足が招く組織の弱化

茎の強度を内側から支えるのは、適切な肥料管理です。特に、多肥傾向にある栽培環境では、窒素(N)とカリウム(K)のバランスが崩れ、倒伏リスクが増大します。

窒素(N)過多が引き起こす問題点

窒素肥料は、葉や茎の成長(栄養成長)を急激に促進しすぎ、細胞の水分量を増やしてしまいます。その結果、茎の組織は水っぽく軟弱になり、細胞壁が十分に発達しない状態になりやすくなります。茎が緑色が濃すぎる、全体的に柔らかいと感じたら、窒素過多を疑った方が良いかもしれません。フリージアの茎が伸び始める成長中期以降は、窒素肥料の追肥は控えめにし、徒長を防ぐことが大切です。

カリウム(K)不足の深刻な影響

これに対し、カリウム(K)は、植物体内において細胞の水分調整に関わるだけでなく、細胞壁の主要な構成要素であるリグニン合成を助け、茎を強固にする極めて重要な役割を担っています。カリウムが不足すると、茎が細く、折れやすい状態になるため、倒伏の生理学的な主要因となります。

茎を強くする栄養対策の基本戦略

- 元肥の選定: 植え付け時の元肥には、緩効性でリン酸(P)とカリウム(K)の比率を高めた肥料を選び、初期から細胞壁の強化を促す。

- 追肥の切り替え: 成長期に茎の弱さを感じたら、窒素を抑え、カリウムを多く含む液肥や草木灰を少量追肥する。

また、フリージアが好む弱酸性から中性の土壌pH(pH6.0〜6.5程度が目安)を維持することも、細胞壁形成に必要なマグネシウムやホウ素などの微量要素の吸収を助け、間接的な倒伏対策に繋がります。適切な土壌環境の整備は、丈夫な株を育てる基本中の基本ですね。

フリージア 葉が倒れるのは根張り不良のサイン

花茎の倒伏が起こる前に、先にフリージア 葉が倒れるという現象が見られることがあります。これは、単に葉が重いだけでなく、徒長や栄養不足による組織の軟弱化に加え、株全体を地面に固定する根の力が弱い、「根張り不良」の初期兆候であると捉えるべきです。

根の弱化と病害リスクの連鎖

根張りが弱いと、株元がグラつきやすくなります。特に水やりをした後の土壌が重くなった時に傾きやすく、このグラつきが一度始まると、わずかな外力でテコの原理が働き、株全体が根元から倒伏しやすくなります。さらに、倒伏した葉が土壌表面に常に触れている状態になると、通気性が悪化し、湿度が保たれやすくなります。

土壌環境チェックリストとリスク

以下の状態は根張り不良を招き、葉や茎が倒れるリスクを高め、病害の温床となります。

- 過剰な水やりによる土壌の通気性悪化(根腐れ)

- 水はけの悪い土壌による固結

- 植え付け密度の狭さによる根の競合

- 倒伏による灰色かび病や軟腐病のリスク増加

葉が倒れ始めたら、直ちに土壌の水はけ改善(赤玉土やパーライトを混ぜ込むなど)と、水やり後の適切な乾燥期間の確保に管理を見直す必要があります。また、株元がグラつく場合は、倒れた方向に土を盛り、応急的に固定することも有効です。

ネットや金網による早期サポートの重要性

倒伏対策の最も確実な方法は、茎が伸びきってから行う「治療」ではなく、生育初期から行う「予防」です。プロの切り花栽培現場でも採用されるのが、株全体を均等に支えるネット(金網)サポートの導入です。

一本支柱のデメリットとネットの優位性

一本支柱は、特定の茎を傷つけやすく、結び目から病原菌が侵入するリスクや、不自然な負荷がかかるというデメリットがあります。一方、ネットサポートは、編み目を突き抜けて成長する複数の葉や茎を多点で均等に支えるため、個々の茎に負荷がかかることなく、株全体を安定させることが可能です。これにより、茎が自然な形でまっすぐ成長するのを助けます。

ネットサポートの専門的要件

最適な編目サイズは1~2cm角です。これより編み目が大きいと茎がすり抜けてしまい、小さすぎると芽が通り抜けにくくなる可能性があります。設置時期はフリージアの芽が出始める頃(芽出し期)までに完了が鉄則です。

このシステムの優位性を発揮できるかどうかは、設置時期の厳守にかかっています。茎が伸び始める前、つまりフリージアの芽が出始める頃までにプランターや鉢の上に設置を完了させる必要があります。成長が始まってからでは、葉を傷つけたり、すでに傾き始めた茎を無理に矯正することになり、植物に不必要なストレスを与えてしまいます。

もうフリージアを倒れる心配なし!生育ステージ別予防策

倒伏を確実に防ぐためには、フリージアの成長の各段階で、構造サポートと栄養管理を組み合わせた戦略的なアプローチが必要です。ここでは、年間を通じて実践すべき具体的な予防策とタイミングを、より詳細なスケジュールに沿って解説します。

芽出し期までに完了すべき構造サポート

物理的サポートの有効性は、そのタイミングに依存します。茎がまだ短く、ネットに引っかかることなく成長できる芽出し期(概ね植え付け後1~2ヶ月)にネットの設置を完了させることが、成功の絶対条件です。

鉢植えにおける多段式ネットの導入

背丈が伸びるにつれて、一度設置したネットだけでは、茎の頂部を支えきれなくなる場合があります。特に高性種(背が高くなる品種)を栽培する場合は、成長に合わせてネットを上下に重ねていく多段式サポートを採用すると、より広範囲で強固な支持を得ることができます。新しいネットは、古いネットの上に少し高くなるように設置することで、茎がネットの編み目に均等に誘導され、常にまっすぐ上向きに成長するのを助けます。

成長ステージ別 構造サポート導入タイミングと対策

| 成長ステージ | 時期の目安 | 倒伏リスク | 推奨される介入方法 |

| 植え付け直後 | 9月~11月 | 低(準備段階) | カリウム分の多い緩効性元肥、水はけの良い用土を使用 |

| 芽出し期 | 12月~1月 | 低~中(予防段階) | ネット(1~2cm角)の設置を完了、日照を確保する |

| 葉の伸長・生長期 | 2月~3月 | 中 | ネットの高さ調整(多段化)、窒素施肥の抑制、換気強化 |

| 開花期直前 | 4月 | 高(重心が最高潮) | 最終的なサポート強度の確認、特に強風対策と水やりの調整 |

| 花後 | 5月~6月 | 低(構造維持不要) | 花茎の切り戻し、葉の黄変を待つ(球根肥大期) |

窒素制限とリン酸・カリウム肥料による強化

茎が本格的に伸び始める生長期は、徒長を抑え、茎を硬く締めるための栄養管理が非常に重要です。この時期の追肥は、「リン酸とカリウム優位」に切り替え、茎の生理的な強度を高めることに集中しましょう。

リグニン合成を助けるカリウムの役割

カリウムは、植物の細胞壁の主成分であるリグニンの合成を促進します。リグニンが沈着することで、茎は木化し、硬度と剛性が大幅に向上します。この時期にカリウムが不足すると、茎が細く、水分が多いために折れやすい状態になってしまいます。

私は、リン酸とカリウムの比率が高い化成肥料(例: N-P-K比が低いもの、またはカリウムが多いもの)を選んで施用するようにしています。液肥を使う場合は、規定の希釈率よりもやや薄めに与え、頻度を調整する方が、窒素過多になるリスクを抑えられて安心かなと思います。

健全な株育成のための環境調整

肥料だけでなく、土壌の排水性を高めるために赤玉土やパーライトを混ぜ込むこと、そして株間を5〜10cm程度確保することで、根の健全な成長を促し、光の競合による徒長を防ぐことができます。これは、構造サポートが必要な状態を根本的に回避するための重要なステップです。

倒れてしまった株への緊急対応と修復技術

万が一、予防策が間に合わず、茎が折れたり傾いたりしてフリージア 倒れる事態になってしまった場合の対応は、その後の球根の健全性と病害リスクに大きく関わるため、迅速かつ慎重に行う必要があります。

茎の損傷度に応じた対応の判断

茎が完全に折れてしまった場合、その茎を無理に矯正して支柱で固定しても、水や養分の通り道は回復せず、結局は無駄な抵抗になってしまいます。この場合は、折れた茎を諦めて切り戻し、残りの健全な葉に光合成を続けさせることが、次年度の球根を充実させるための最善策となります。

一方、成長途中でネットを設置し損ねた株に対する救済策としては、一本支柱は茎を傷つけるリスクがあるため、株全体を外側から囲むリング型やフェンス状のサポート構造を導入し、集団として外側から支える方法が最も現実的です。この時、茎を結びつける必要がないため、茎を傷つけるリスクを抑えることができます。

倒伏後の病害リスク管理の徹底

倒伏は、二次的な病害リスクを急速に高めます。倒れた葉が常に湿った土に接することで、株元の通気性が極端に悪化し、低温多湿で発生しやすい灰色かび病や軟腐病のリスクが急増します。応急処置後は、株元の通気性を確保するため、土壌表面のマルチング材や落ち葉などを除去し、水やり後は速やかに株元の湿度を下げる管理が必須となります。必要に応じて、適切な殺菌剤の散布も検討すべきでしょう。

花後の葉は切らないフリージア 栽培 倒れない秘訣

倒伏対策の最も長期的な視点は、次年度に強い芽を出す球根を育てられるかどうかにかかっています。今年の倒伏は、昨年の花後の管理が不十分だった結果である可能性が高く、だからこそ花後の管理が最も重要な「フリージア 栽培 倒れない秘訣」となります。

花後の最も重要な管理:栄養転流の最大化

咲き終わった花(花がら)は摘み取り、花茎全体も根元から切り戻し、種子形成にエネルギーを浪費するのを防ぎます。しかし、葉が緑色で光合成を続けている限りは、絶対に切ってはいけません。

倒れていても、葉が緑色で光合成を続けていれば、その養分(光合成産物)が地中の球根へと転流(貯蔵)されています。この期間こそが、次年度の茎の太さ、硬度、ひいては倒伏耐性を決定づけるのです。葉を早く切りすぎると、球根の充実度が著しく低下し、結果として翌年はさらに倒れやすい軟弱な芽が出てくるという悪循環に陥ります。葉が自然に黄色く変色しきるまで(目安として5月〜6月頃)、辛抱強く光合成を継続させることが、健全な球根を育成する唯一の方法です。

健全な球根育成で次年度の倒伏を防ぐ

葉が完全に枯れた後、球根を掘り上げ、適切な処理と保管をすることが、翌年の健全な成長に繋がるための最後の重要なステップです。

掘り上げのタイミングと選別

掘り上げは、葉が完全に黄色く変色し、枯れ始めた後が適切なタイミングです。掘り上げたら、親球から発生した子球を分けます。充実度の低い小さな球根は、翌年の開花が見込めないだけでなく、植え付けたとしても軟弱な芽が出やすく、倒伏リスクが増大するため、植え付けを避けるか、育成用として別途管理することを検討してください。選別によって、翌年の開花が見込める充実した球根だけを植え付けることが、安定した栽培に繋がります。

夏季の専門的保管方法

フリージアの球根を健全に休眠させるには、夏季の保管方法が重要です。球根は、土を軽く落としてから、風通しの良い日陰で、ネット袋などに入れ、湿度によるカビの発生や腐敗を防ぐことを最優先に保管します。高温多湿は球根の腐敗や病害の原因となります。適切な乾燥と通気性の確保は、球根を健康に休眠させ、翌年の発芽時に強固な茎を持つ芽を出すための土台となります。

まとめ:構造と栄養から考えるフリージア 倒れるを解決する専門戦略

フリージアの倒伏は、生育環境、栄養、構造的な弱点が複合して生じる「結果」であり、単なる一本支柱のような対症療法では解決しません。私たちが目指すべきは、プロの現場でも行われているように、「早期の物理的予防」と「生理学的な茎の強化」を組み合わせた総合戦略です。

具体的には、

- 構造的予防:芽出し期までに1~2cm角のネットを設置し、株全体を均等に支える。

- 生理的強化:生長期に窒素を制限し、カリウムを施用して茎を内側から硬くする。

- 次年度への準備:花後は葉が完全に枯れるまで光合成を継続させ、球根を充実させる。

この三位一体の管理を徹底することで、来年こそは、風にも負けず、優雅に立ち咲く美しいフリージアを安定して楽しむことができるはずです。フリージア 倒れるという問題に終止符を打ち、美しいガーデンライフを送りましょう。

栽培管理については、お住まいの地域や品種、環境によって最適な方法は異なりますので、あくまで一般的な目安として捉え、最終的な判断は専門家にご相談ください。

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4de5ecc8.2b9373e2.4de5ecc9.707757f0/?me_id=1369534&item_id=10001565&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnba-niigata%2Fcabinet%2F06428371%2F06555194%2Fimgrc0074689986.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)