当ページのリンクには広告が含まれています。

こんにちは。My Garden 編集部です。

秋に植えたパンジー、冬になって花数が減ってきたり、なんだか元気がなかったりすると、「パンジーの育て方、冬はどうしたらいいの?」と不安になりますよね。特に寒い朝、霜が降りてぐったりしている姿を見ると、「このまま枯れるんじゃないか」「寒さに強いって本当?」と心配になるものです。

冬の水やりは時間帯が大切と聞くけれど、具体的にいつがいいのか。日当たりが悪い軒下でも大丈夫なのか。肥料(追肥)はいつから再開するべきか、それとも冬はあげないほうがいいのか。次々と疑問が湧いてくるかなと思います。

パンジーは品種にもよりますが、一般的に-10℃程度の低温にも耐えることができる、非常に寒さに強い植物です。ですが、それはあくまで「健康な株」で、適切な場所に植えられている場合の話。冬ならではの管理のコツを知らないと、根を傷めてしまって根腐れさせたり、春になっても花が咲かない、なんてことにもなりかねません。この記事では、パンジーが元気に冬越しするための大切なポイント、特に水やりや置き場所、凍結時の対処法から、徒長を防ぐ切り戻しのタイミングまで、私の経験も踏まえながら詳しく解説していきますね。

- 冬のパンジー管理で最も重要な水やりの時間帯となぜその時間が良いのか

- 日当たりや寒風を考慮した最適な置き場所(軒下など)の選び方

- 霜や雪で凍結して「ぐったり」した時の絶対にしてはいけないことと正しい対処法

- 冬に花が咲かない、枯れる、徒長するといったトラブルの原因と解決策

失敗しないパンジーの育て方、冬の基本

パンジーの育て方で冬に一番大切なのは、「無理に咲かせること」ではなく「春に向けて株をしっかり守り育てること」だと私は考えています。秋に園芸店で買うパンジーの多くは、温かいビニールハウスなどで加温・管理されて出荷されています。そのため、家庭の寒い露地環境に植え付けられた後、最も気温が低下する1月~2月を迎えると、花が少なくなるのは、実はパンジーにとってごく自然な生理現象なんです。

パンジーの生育に適した温度は5℃から 15℃の範囲と言われています。真冬の寒さは、この生育適温を下回ることが多いですよね。この時期は、パンジーが春に再び旺盛に開花するためのエネルギーを根や株にじっくり蓄積する「準備期間」と見なすべきです。したがって、冬の管理目標は「開花を無理に促進すること」ではなく、「株(特に根)を健康に維持し、春の成長に備えさせること」に置く必要があります。この時期にどう管理するかが、春の満開を左右しますよ。

冬の日当たりと最適な置き場所

パンジーは、基本的にお日様が大好きな植物です。植物は日光を浴びて光合成を行い、生きるためのエネルギー(糖)を作ります。冬は日照時間が一年で最も短く、日差しも弱くなりがちです。その貴重な光をどれだけ浴びられるかが、株の充実度、つまり春にどれだけ花を咲かせられるかを決める重要な要素になります。

鉢植えの場合は、最低でも午前中に2〜3時間は直射日光が当たる場所に置いてあげるのが理想です。もちろん、できるだけ長く、例えば半日以上(5~6時間)日が当たる南向きのベランダや窓辺があれば、そこが特等席ですね。光合成で作られるエネルギーが多ければ多いほど、株は充実し、寒さにも耐え、春にたくさんの花を咲かせる力(ポテンシャル)を蓄えることができます。

もし一日中ほとんど日が当たらない北向きの場所や、冬になって太陽が低くなり建物の陰になってしまう場所しかない場合、パンジーは耐えてはくれますが、いくつかの問題が出てきがちです。

日照不足によるデメリット

- 花数が極端に減る:光合成が足りないと、花を咲かせるためのエネルギーを生み出せません。株は生きるだけで精一杯になってしまいます。

- 徒長する:光を求めて茎がひょろひょろと間延び(徒長)してしまいます。これについては後ほど詳しく解説しますね。

- 土が乾かない:日光が当たらないと土の温度が上がらず、常にジメジメした状態が続きます。これは、冬の管理で最も避けたい「根腐れ」の最大のリスク要因となります。

春にたくさんの花を望むなら、冬こそ「日当たり」を最優先で考えて置き場所を選んであげてください。

パンジー冬越しの鍵、軒下の活用

置き場所として、私が特におすすめしたいのが「日当たりが良く、乾いた寒風を避けられる場所」です。地植えの場合は場所を動かせませんが、鉢植えやプランター栽培の最大のメリットは「移動できること」ですよね。この二つの条件を高いレベルで両立できる場所、それが多くのお宅にある「南向きの軒下」なんです。

軒下のメリット

軒下には、冬のガーデニングにおいて素晴らしいメリットが詰まっています。

- 寒風(からっ風)避け:冬の乾いた冷たい風は、パンジーにとって大きなストレスです。葉の表面から水分を強制的に奪う(蒸散)ため、土が湿っていても株は乾燥状態(水切れ)になりやすくなります。また、物理的な力で株が揺さぶられ続けると、それだけで体力を消耗します。軒下は、この風を物理的にブロックしてくれます。

- 霜・雪避け:軒下は「屋根」の役割も果たします。夜間に空が晴れていると、地面の熱が宇宙に逃げて急激に冷え込む「放射冷却」によって強い霜が降ります。また、急な積雪もありますよね。軒下は、この霜や雪が株に直撃するのを防いでくれます。これにより、後述する「凍結ダメージ」を大幅に軽減できるんです。

「日当たり」と「風・霜避け」。この二つを意識して置き場所を選ぶだけで、パンジーの冬越しはずっと楽になりますし、株の体力消耗を最小限に抑えられますよ。

冬の水やり、時間帯と頻度のコツ

冬のパンジー管理で、文字通り「生死を分ける」と言っても過言ではないのが「水やり」です。特に「水やりの時間帯」は、絶対に守ってほしいルールがあります。これを間違えると、元気だった株が一晩で深刻なダメージを受けてしまうことも…。

水やりは「晴れた日の午前中」一択

水やりは、必ず「晴れた日の午前中」に行ってください。これにはちゃんとした、そして深刻な理由があります。

よく園芸書などで「冬の水やりは朝遅く」と言われますが、これはどういう意味かご存知ですか?冬の早朝(夜明け直後)は、実は夜中よりも冷え込むことが多く、地面や鉢土がまだ凍っている可能性があります。このタイミングで水を与えると、水が根の周囲で再凍結し、根に深刻な凍結ダメージを与えてしまうんです。

したがって、理想的な時間帯は、日が昇って霜が完全に溶け、気温が0℃をしっかり上回り始めた「午前8時~12時頃」となります。この時間帯に水を与えれば、日中の(わずかでも)暖かさで土の温度も少し上がり、夕方までに余分な水分が乾きやすく(水がはけやすく)なります。

午後の水やりがNGな理由

では、なぜ午後に水やりをしてはいけないのでしょうか。例えば、仕事から帰宅した夕方に「あ、今朝水やり忘れてた」と慌てて与えてしまう…。これが最も危険な行為の一つです。

午後の遅い時間や夕方に水を与えると、土が十分に乾く(水がはける)前に、気温が急降下する日没を迎えてしまいます。そして夜間、外気温が氷点下になると、鉢の中の飽和した水分が一緒に凍り始めます。(お住まいの地域にもよりますが、例えば東京でも冬は氷点下になる日があります。出典:気象庁 過去の気象データ)

ご存知の通り、水は液体から固体(氷)になる際に体積が約10%膨張します。この膨張する力が、パンジーの命綱である繊細な根毛を物理的にブチブチと断裂させてしまうんです。さらに、根が文字通りの「氷漬け」状態になることで、根の呼吸(酸素の取り込み)が妨げられ、窒息状態に陥ります。

この「根の物理的破壊」と「窒息」のダブルパンチが、冬のパンジーが枯れる最大の原因となります。水やりの「時間帯」の遵守は、単なる推奨ではなく、植物の生死を分ける絶対的なルールだと私は考えています。

「控えめ」の本当の意味

「冬は水やりを控えめに」と聞きますが、これは「1回に与える水の量」を減らすことでは決してありません。これは本当に多くの方が誤解しがちなポイントです。

正しい解釈はこうです。

- 頻度(回数):冬は植物の生育が緩やかで、気温も低いため土が乾きにくいです。だから、「水やりの回数」は控えめにします。土が乾くまでしっかり待つことが大切です。(土の乾き具合によりますが、目安として週1〜2回程度になることもあります)

- 量(1回あたり):与える時は、ケチケチせず「鉢底から水が勢いよく流れ出てくるまでたっぷり」与えます。

水やりには、単に水分を補給するだけでなく、土の中の古い空気を押し出し、根に新しい空気(酸素)を供給するという非常に重要な役割があります。一度に与える量が中途半端だと、この「空気の入れ替え」がうまくできず、根が新鮮な酸素を取り込めなくなってしまいます。

最悪のNG例:「少量の水を毎日」

一番ダメなのは、寒いからと「少量の水(鉢底から出ない程度)を毎日ちょろちょろあげる」ことです。これは土の表層だけが常に湿った状態(過湿)を招き、鉢の内部は乾いているのに表面だけが湿っているという最悪の環境を作ります。これは根腐れやカビの原因に直結します。

水やりの前には、必ず土の状態をチェックしてください。土の表面が白っぽく乾いたのを確認するのは基本ですが、冬は鉢植えの場合、指を第一関節(約2〜3cm)くらいまで土に挿し込んで、内部の湿り気を確認するのが確実です。表面は乾いていても、中はまだ湿っていることが冬は本当によくあります。中がまだ湿っているようであれば、水やりは翌日の午前中に見送ります。

もちろん、水やり後に受け皿に溜まった水は、毛細管現象で再び土に吸い上げられ、過湿(根腐れ)の原因になるので、すぐに捨ててくださいね。これは一年中変わらない基本ルールです。

必須作業、花がら摘みと葉の整理

冬の間、花数は減りますが、それでもポツポツと健気に咲いてくれます。その花を大切にするためにも、地味なメンテナンス作業が欠かせません。これも春の満開に向けた大切な準備作業です。

花がら摘みはエネルギーの節約

咲き終わった花(花がら)をそのままにしておくと、どうなるでしょうか。植物は子孫を残すために「種」を作ろうとします。この種子生産は、植物が持つエネルギー(光合成で作った糖)を最も大量に消費する活動の一つなんです。

冬はただでさえ日照が短く、光合成で作れるエネルギーが貴重です。その貴重なエネルギーを、もう終わった花(種)に使わせてはいけませんよね。

花がらをこまめに摘むことで、そのエネルギーを株の維持や、次の新しい花芽を準備するために温存させることができます。この地道な作業が、春の花数を決める大きな要因の一つになります。

花がら摘みの正しい方法

摘むときは、花びらだけをちぎるのでは不十分です。花がついていた茎(花茎)を、付け根(元の茎から分岐している部分)からカットしてください。茎の中途半端な位置で切ると、残った茎がそこから枯れ込んでカビの原因になるため、必ず付け根からです。

手でもポキッと摘めますが、他の元気な茎や小さな蕾をうっかり傷つけてしまうことがあるので、私は清潔な園芸用ハサミの使用を推奨します。特に株が混み合ってくると、ハサミの方が安全で確実ですよ。

葉の整理で病気予防

秋に植えた株が順調に育つと、冬でも葉が茂ってきます。しかし、葉が混みあいすぎると、株内部の風通しが悪くなります。多湿は「灰色かび病」などのカビ系疾患の温床になりますし、アブラムシなどの害虫にとっても絶好の隠れ家になってしまいます。

特に「黄色くなった古い葉」は、もう光合成を行えず、役目を終えた葉です。それどころか、病気の温床になりやすいため、見つけ次第、優先的に付け根から取り除きましょう。株元の風通しを良くして、できるだけ日光が株元まで届くようにしてあげることで、病害虫のリスクをぐっと減らせます。もしアブラムシを見つけてしまったら、数が少ないうちに早めに対処するのが肝心です。アブラムシの簡単な駆除方法については、「アブラムシの簡単な駆除方法」の記事も参考にしてみてください。

冬の肥料(追肥)はいつから?

「花が少ないから、栄養不足かも?肥料(追肥)をあげなきゃ」と焦るかもしれませんが、ちょっと待ってください。冬の追肥は、良かれと思ってやったことが裏目に出やすい、非常にデリケートなポイントです。

まず、思い出してほしいのが、植え付けの時に土に混ぜた「元肥(もとごえ)」です。市販の培養土の多くは元肥が入っており、その効果は肥料の種類にもよりますが、だいたい1〜2ヶ月程度持続します。元肥がまだ効いているにもかかわらず追肥をすると、土の中の肥料濃度が過剰になり、根を傷める「肥料やけ」の原因にもなりかねません。

パンジーは、1月~2月の一番寒い時期は生育がとてもゆっくりになります。人間でいえば、寒いのでじっとしてあまり動かない状態(半休眠状態に近い)です。この時期に肥料を与えても、根はそれを活発に吸収できません。余った肥料は土壌環境を悪化させ、根腐れを招くことさえあります。

では、いつから再開するか?

本格的な追肥を再開するのは、寒さのピークが過ぎて、再び成長を開始し、花数が増え始める「2月後半~3月頃」からで十分間に合います。春に向けてエネルギーが必要になるこのタイミングで、速効性のある液体肥料(1〜2週間に1回程度)や、効果が長く続く固形の置き肥(月1回程度)を再開してあげましょう。

ただし、これはあくまで一般的な目安です。お住まいの地域の気候や、使っている土の種類、元肥の持続期間などによっても最適なタイミングは異なります。植物の状態をよく観察し、葉の色が薄くなってきたかな?と感じたら再開のサインと捉えるなど、ご自身の環境に合わせて調整してみてくださいね。

パンジーの育て方、冬のトラブル解決

パンジーの育て方で冬に直面しがちな「困った!」を集めてみました。冬のパンジーが見せる「ぐったり」や「葉が黄色い」といった症状は、一見同じに見えても、原因が正反対(例:水のやりすぎ vs 水切れ)であることがよくあります。ここで診断を間違えると、株を救うどころか、とどめを刺してしまうことにも…。正しい診断が不可欠ですよ。

霜でぐったり、凍結時の対処法

これは冬の朝によくある光景で、初めて見ると本当にびっくりするかもしれません。厳しい冷え込みの朝、パンジーがまるで水切れしたみたいに「しんなり」とうなだれていることがあります。これは、株の細胞内の水分が凍結しているサインです。

凍結時に絶対にしてはいけないこと

この「しんなり」状態を見て、慌ててやってはいけないことが2つあります。

- 触る・いじる:凍った状態の葉や茎は、氷の結晶によって細胞が非常に傷つきやすく、ガラス細工のように脆くなっています。この時に触ると、細胞組織を物理的に破壊してしまい、とどめを刺すことになります。絶対に触らないでください。

- 水をかける:「水切れだ!」と勘違いして、凍っている株に水をかけるのは最悪の行為です。特に熱いお湯なんてもってのほかですが、冷たい水であっても、さらなる凍結ダメージを与える「追い打ち」行為になり、致命傷になりかねません。

正しい対処法は「何もしない」

では、どうすればいいか。正解は、「何もしないで、お日様が当たって自然に溶けるのを待つ」です。

前述の通り、パンジーは-10℃にも耐える高い耐寒性を持っています。この「しんなり」は、植物が持つ自己防衛機能の一つでもあります。日が昇って気温が上がれば、ほとんどの場合、細胞がダメージを受けることなく解凍され、自力で水分を吸い上げて、何事もなかったかのようにピン!と元通りの姿に復活します。すごい生命力ですよね。

復活後のケアと予防策

無事に復活したら、凍結によってダメージを受けた(変色したり、ふにゃふにゃになったりした)花や、黄色くなった葉を優しく取り除いてあげましょう。ダメージを受けた部分は戻らないので、カビの原因になる前に除去します。

ただ、この凍結と解凍を何度も何度も繰り返すと、さすがのパンジーも徐々に体力を消耗し、最終的に復活できなくなってしまうことがあります。天気予報をこまめに確認し、「今夜は強く冷え込みそうだな(放射冷却で晴れそうだな)」という日は、鉢植えを軒下や風の当たらない玄関先に避難させてあげることが、最も有効な予防策になりますよ。

パンジーが冬に枯れる主な原因

冬にパンジーが本格的に枯れてしまう場合、いくつかの原因が複合的に絡んでいることが多いですが、主な引き金は以下の通りです。

- 根腐れ:これが一番多いかもしれません。前述の「午後の水やり」による根の凍結ダメージや、「土が乾かないうちの水やり」による過湿・窒息が原因です。

- 水切れ:意外とこれも多いです。特に鉢植えで寒風にさらされ続けると、土がカラカラに乾いてしまいます。冬は空気が乾燥する季節でもあることを忘れてはいけません。

- 凍結ダメージの蓄積:予防策(軒下への避難など)を講じず、毎日のように株が凍結・解凍を繰り返すことで、株が体力を消耗しきってしまった場合。

枯れた原因が「水のやりすぎ」なのか「水切れ」なのかで、対処法が真逆になります。次の項目で詳しく見てみましょう。

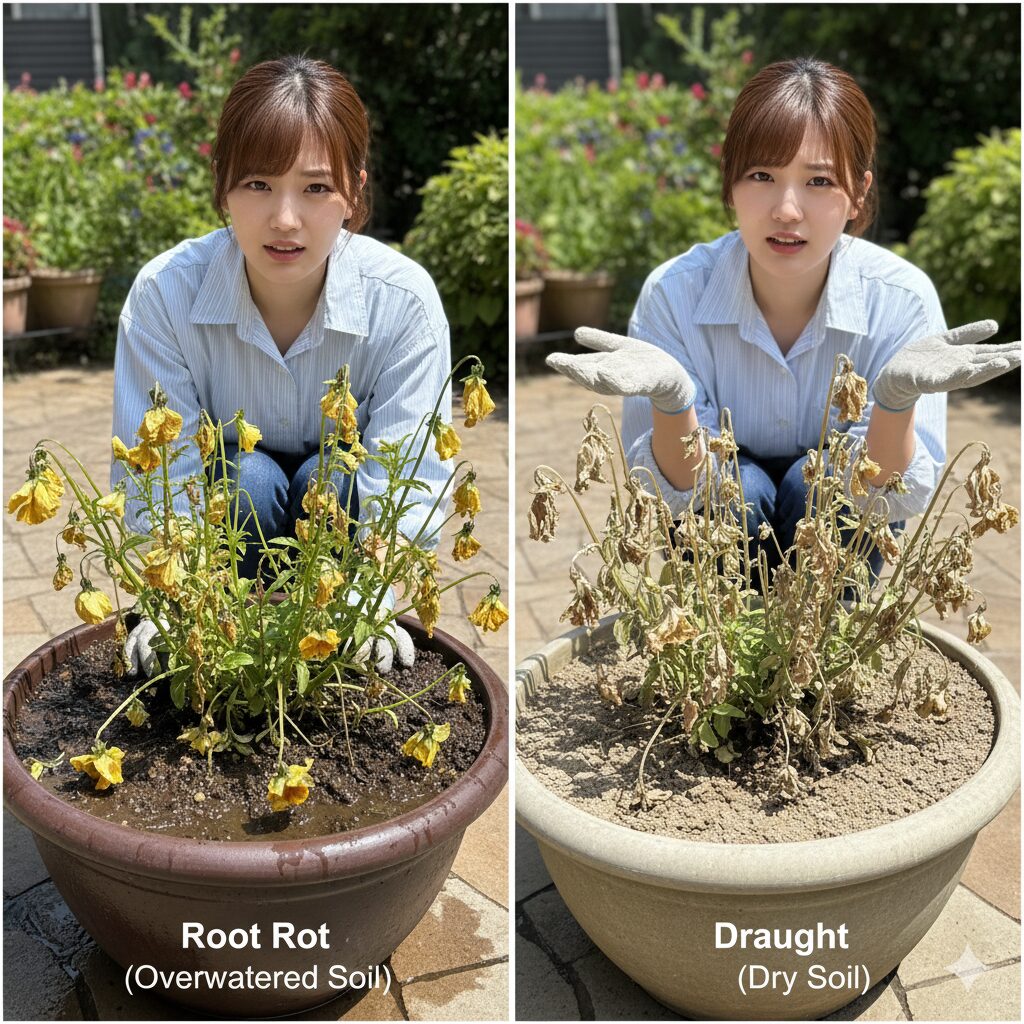

根腐れと水切れの見分け方

株がぐったりして葉が黄色くなってきた時、原因が「根腐れ」か「水切れ」かを見極めるのはとても重要です。この診断を間違えると、弱っている株にさらにダメージを与えることになります。

根腐れは、その名の通り根が腐ってしまう状態です。水やりの失敗だけでなく、植え付けに使った土の水はけが悪すぎる(粘土質など)場合にも起こります。根腐れの初期症状や原因については、「根腐れの原因と見分け方」の記事でも詳しく解説していますので、こちらもぜひ参考にしてみてください。

以下の表で、典型的な症状の違いをチェックしてみてください。

| チェック項目 | 根腐れ(水のやりすぎ) | 水切れ(乾燥) |

|---|---|---|

| 土の状態 | 常に湿っている。ジメジメしている。カビ臭いことも。 | カラカラに乾いている。白っぽくなっている。鉢との間に隙間ができることも。 |

| 鉢の重さ | 持ってみると、明らかに重い。(水分を含んでいるため) | 持ってみると、明らかに軽い。(水分が抜けているため) |

| 葉の状態 | 下葉から順番に黄色く変色し、ハリがなくふにゃふにゃになる。 | 株全体がしおれ、葉先から乾燥してパリパリになったり、黄色くなったりする。 |

| 対処法 | すぐに水やりを中止し、土が中まで乾くのを厳格に待つ。鉢植えなら風通しの良い場所に。 | すぐに水やりを行う(ただし晴れた日の午前中に)。鉢底から流れるまでたっぷり与える。 |

まずは土の状態をしっかり確認することが、正しい診断への第一歩ですね。特に「鉢を持ち上げて重さを確認する」のは、とても有効な方法ですよ。見た目以上に正確なことが分かります。

パンジーが冬に咲かない理由

「うちのパンジー、秋はあんなに咲いてたのに、冬になって全然咲かないんだけど…」というご相談もよくあります。これは心配になりますよね。これにはいくつかの理由が考えられます。

- 低温期(1月〜2月)の自然な状態:これが一番多い理由かなと思います。前述の通り、パンジーは生育適温(5℃~15℃)を下回る真冬は、成長や開花をセーブして、春への準備(エネルギー蓄積)に入ります。株自体が元気で、葉がしっかりしているなら、病気ではなく「お休み期間」なんだな、と見守ってあげてください。

- 日光不足:花を咲かせるには膨大なエネルギー(光合成)が必要です。冬の貴重な日差しを十分に浴びられないと、株は生きるだけで精一杯で、花を咲かせる余裕がなくなってしまいます。花茎がひょろひょろと力なく伸びている場合(徒長)は、典型的な日光不足です。

- 花がら摘みの怠慢:これも意外と多い原因です。咲き終わった花を放置していると、植物は「種を作る」という子孫繁栄モードに入ります。そちらにエネルギーが集中してしまい、次の花を咲かせなくなってしまいます。

まずは、病気や水切れではないかを確認し、そうでなければ「今は準備期間なんだな」と焦らず、花がら摘みなどのお手入れを続けて春を待つのが良いかなと思います。

徒長を防ぐ冬の切り戻し

冬の間に日照不足などで間延び(徒長)して、形がだらしなく崩れてしまうこともあります。徒長とは、植物が光を求めて茎や葉ばかりがひょろひょろと間延びしてしまう状態のことです。詳しくは「植物の徒長とは?原因と対策」の記事もご覧いただきたいのですが、この徒長した株は見た目が悪いだけでなく、茎が弱くて倒れやすかったり、病気にもかかりやすくなります。

このひょろひょろした株は、そのまま春を迎えると株元が蒸れて病気になりやすいので、思い切ってリセットしてあげるのがおすすめです。これを「切り戻し(剪定)」と言います。

春を迎える直前の時期(地域によりますが2月~3月頃)、寒さのピークを越えたのを確認してから、思い切って株全体の高さを半分~1/3くらいまでバッサリとカットします。「こんなに切って大丈夫?」と不安になるくらい切ってしまっても、パンジーは強いので大丈夫です。

この時、とても大切なポイントがあります。それは、必ず茎にある「節(ふし=葉や脇芽が出ている付け根)」のすぐ上で切ることです。節を無視して茎の途中で切ると、そこから芽が出ずに枯れ込んでしまうことがあります。節の上で切ることで、残った節から新しい元気な脇芽(わきめ)が伸びてきて、春にはこんもりとした密な株姿で復活してくれますよ。

植えっぱなしで春を迎える準備

パンジーは一年草扱いされることもありますが、本来は寒さに強い宿根草(または二年草)の性質を持っています。そのため、冬越しのためにわざわざ掘り上げたりする必要は全くなく、基本的に植えっぱなしで冬越しできます。

特に地植えの場合は、よほど乾燥が続く地域でなければ、冬の間は降雨だけで水分が足りることも多く、水やりもほとんど必要ないくらいです(もちろん、土がカラカラに乾いていたら晴れた午前中に与えてくださいね)。

鉢植えで植えっぱなしにする場合も、特別な準備は必要ありません。ここまで解説してきた、

- 水やりの時間帯を守ること(最重要)

- 最適な置き場所(軒下など)を選ぶこと

- 花がら摘みや葉の整理を怠らないこと

といった日々の基本管理を地道に続けることが、そのまま春への一番の準備になります。

そして、カレンダーが春に近づき、気温が上がって新芽が動き始めたなと感じたら(2月下旬〜3月)、忘れずに追肥を再開してあげてください。これが、お休みモードだったパンジーを目覚めさせ、春に満開の花を咲かせるためのスタートダッシュの合図になります。

総括、パンジーの育て方冬の鍵

パンジーの育て方、冬の管理は奥が深いですが、ポイントをまとめると「水・光・温度」のバランス管理、そして「人間の我慢」に尽きるかなと思います。

冬の花が少ない時期は、つい心配になって水や肥料をあげたくなってしまいますが、そこをぐっと我慢して、パンジーが春に向けてエネルギーを蓄えるのを静かに見守ってあげることも大切です。初めて冬越しに挑戦する時は、その変化に戸どまうかもしれませんが、パンジーの生命力を信じて、春にたくさんの花を咲かせるためのお手伝いをしてあげてみてください。きっと素晴らしい景色で応えてくれるはずですよ。

パンジー冬越しの鍵

- 水やりは「晴れた日の午前中」に「乾いたらたっぷり」。午後の水やりは根を凍らせるため厳禁。

- 置き場所は「日当たりが良く、寒風と霜が避けられる」軒下などがベスト。

- 凍結でぐったりしても「触らず、水をかけず、自然に溶けるのを待つ」のが鉄則。

- 花がら摘みは継続し、肥料(追肥)は真冬(1~2月)は休んで春先から再開する。

初めて冬越しに挑戦する時は、その変化に戸惑うかもしれませんが、パンジーの生命力を信じて、春にたくさんの花を咲かせるためのお手伝いをしてあげてみてください。きっと素晴らしい景色で応えてくれるはずですよ。

この記事で紹介した管理方法は、一般的な園芸情報や私の経験に基づいたものであり、すべてのお宅での成功を保証するものではありません。植物の品種や、お住まいの地域の気候(最低気温や日照時間)、栽培環境によって結果は異なる場合があります。

植物の状態をよく観察しながら、ご自身の環境に合った方法を見つけてみてくださいね。判断に迷う場合は、お近くの園芸店や育種元の情報、または専門家にご相談されることをおすすめします。

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e0eb6f0.2e3633c5.4e0eb6f1.1f385eeb/?me_id=1207948&item_id=10003143&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F184midori%2Fcabinet%2Fnae22%2F22060_700.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)