当ページのリンクには広告が含まれています。

こんにちは。My Garden 編集部です。

夏のガーデンを華やかに彩るペチュニアですが、買ったばかりの苗がいつの間にか枝ばかり伸びて花数が減ってしまい、「ペチュニア 摘心 どこを切るのか?」と悩んだり、「切り戻しは失敗したらどうなる?」と不安になったりしますよね。ペチュニアは、その旺盛な成長力ゆえに、適切な「摘心」と「切り戻し」の時期と場所を知らないと、すぐに徒長して株元の風通しが悪くなり、病害虫の被害を受けやすくなってしまいます。この記事では、ペチュニアのボリュームを最大化するための剪定技術を、「摘心」と「切り戻し」という異なる二つの作業を明確に区別して、具体的なカット位置から、切り戻し後の肥料やハサミの消毒といった失敗しないための管理戦略まで、わかりやすく解説します。この記事を読めば、あなたのペチュニアが再び元気にたくさんの花を咲かせ、憧れの巨大ドーム状に育つためのヒントが見つかると思います。

- ペチュニアの摘心と切り戻しの目的と違いが明確になる

- 枝数を増やすための摘心の正確なカット位置を把握できる

- 花を爆発的に増やすための切り戻しの深さとタイミングがわかる

- 剪定後の株の回復を早めるための具体的な追肥戦略が理解できる

「ペチュニア 摘心 どこを切る」の核心:枝数を爆発させる初期戦略

「ペチュニア 摘心 どこを切る」という疑問にお答えするために、まずペチュニアの剪定における最も重要な土台となる知識、すなわち「摘心」と「切り戻し」の違いから明確にしていきましょう。多くのガーデナーが抱える「なぜ自分のペチュニアはモリモリ育たないのか?」という悩みの根本原因は、この二つの剪定方法の役割を混同していることにある、と私は考えています。

摘心と切り戻しの決定的な違い

ペチュニアの剪定は、茎を切るという行為は同じでも、目的とタイミング、そしてカットの深さが根本的に異なります。例えるなら、摘心は「将来の枝数を増やす初期教育」、切り戻しは「生育中期以降の抜本的なリフレッシュと再生」といったところでしょうか。それぞれの役割をしっかりと理解することで、ペチュニアの年間管理が一気に楽になります。

摘心(ピンチ):ボリューム形成のための初期戦略

摘心(ピンチ)は、まだ苗が小さな成長初期の段階で行う、最も重要な作業です。主な目的は、将来的に花いっぱいのボリュームある株に育てるために、株元の枝数そのものを増やしていくことにあります。この作業をサボると、ペチュニアは一本の茎がひょろひょろと伸びる徒長(とちょう)状態になり、花数も少なく、株の形も悪くなってしまいます。カットは浅く、茎の先端を数センチ程度摘み取るに留めます。

切り戻し(カットバック):生育中期以降の再生と樹形維持

切り戻し(カットバック)は、生育中期以降、具体的には花が一段落し、枝が伸びすぎたり、株の見た目が乱れてきたりした後に行うメンテナンス作業です。目的は、単なる樹形維持だけでなく、過度に伸びた枝を取り除くことで植物のエネルギーを新芽に集中させ、株の中心部の風通しを改善して病害虫を防ぐという衛生的な目的も持ちます。カットは大胆に、株全体の1/3から1/2をバッサリと切り落とします。この作業によって、株はリフレッシュし、再び次の満開に向けてエネルギーを蓄え始めます。

【要点】摘心と切り戻しの決定的な違い

- 摘心:若い苗に。枝数増加が目的。カットは浅く、先端の成長点のみ。

- 切り戻し:成長後の株に。再生・蒸れ防止が目的。カットは深く、大幅に形を整える。

頂芽優勢を解除し枝を増やすメカニズム

なぜ摘心をするだけで枝数が増えるのでしょうか。それは、植物が持つ「頂芽優勢」という生理現象を、私たちが意図的にコントロールしているからです。

植物ホルモン「オーキシン」の働きを理解する

植物は通常、茎の先端(頂芽)でオーキシンという植物ホルモンを合成し、それを下へ下へと輸送します。このオーキシンは、先端の成長を促す一方で、その下にある芽(わき芽、または側芽)の成長を強く抑制する働きを持っています。これが「頂芽優勢」です。(出典:アサガオの頂芽優勢 – 新潟大学)

頂芽優勢の解除(摘心のメカニズム)

摘心で先端の成長点(オーキシンが作られる場所)を取り除くことで、この成長ホルモンの供給が一時的に止まります。すると、それまで抑制されていた茎と葉の付け根にある「わき芽」が一斉に活動を開始し、成長を始めるのです。これにより、一本だった茎が二本に分枝し、結果的に株全体の枝数が爆発的に増加します。

摘心を一度行うと枝が二本に、さらにその二本の先端を摘心(二次摘心)すれば四本に、と枝数は指数関数的に増えていくことになります。この丁寧な摘心こそが、株の生育初期に花いっぱいの巨大ドーム株を作るための、最も論理的で効果的な基礎作業となります。

摘心でわき芽の上を狙う具体的なカット位置

いよいよ「ペチュニア 摘心 どこを切る」という核心的な質問にお答えします。摘心の成功は、このカット位置の正確さにかかっています。誤った場所で切ってしまうと、わき芽を傷つけたり、再生が遅れたりする原因となるので、細心の注意が必要です。

成功する摘心の技術:節(ふし)とわき芽を見極める

切るべき場所は「わき芽が出る位置のすぐ上」です。この原則を具体的に見ていきましょう。

- わき芽を探す:まず、茎と葉が接する部分(これを節と呼びます)を観察します。この節の部分から、すでに小さな新芽(わき芽)が顔を出しているか、出る準備をしている位置を見つけます。

- カット位置を決定:そのわき芽の成長を最大限に生かすために、そのわき芽が確認できる節の、わき芽を傷つけないギリギリのラインの「少し上」の茎を、ハサミや指で水平に切断します。

一般的には、苗の先端から2~3節目のわき芽の上で摘心すると、残したわき芽が太く強く成長しやすいと言われています。わき芽を傷つけず、かつ先端の成長点を完全に除去することが、「失敗しない摘心」の最大のポイントです。この作業を幼苗期に2〜3回繰り返すことで、根元から枝が密に出る理想的な株の土台が築かれます。

摘心に使うハサミの衛生管理と消毒手順

摘心は指で摘み取る「ピンチ」も可能ですが、茎が太い場合や、切り口をきれいに保ちたい場合は、園芸用ハサミを使います。ここで私が最も重要だとお伝えしたいのは、ハサミの衛生管理です。清潔なハサミを使わなければ、せっかくの剪定作業が、株に病原菌を広げる原因となってしまうからです。

剪定作業の安全を確保する:病害菌の媒介を防ぐ

ペチュニアは、過湿や風通しの悪さから灰色かび病やうどんこ病などの病気に罹りやすい植物です。もしハサミに病原菌が付着したまま他の健康な株を切ってしまうと、切り口から容易に病気が侵入し、庭全体に病気が蔓延する可能性があります。

感染を防ぐための園芸ハサミ徹底消毒手順

特に複数の株を扱う際や、病気の兆候がある株を触った後は、以下の手順で必ずハサミを消毒しましょう。

- 消毒液の希釈:一般家庭用の次亜塩素酸ナトリウム液(キッチンハイターなど)を水で100倍に希釈した消毒液を用意します。

- つけ置き:刃を開いた状態のハサミを、希釈した消毒液に最低2分間つけ置きします。

- 水洗いと乾燥:つけ置き後、消毒液が植物に薬害を与えるのを防ぐため、必ず流水で丁寧に洗い流します。その後、水気を完全に拭き取り、乾燥させてから使用します。

この一手間が、ペチュニアの健康を守り、長期的な栽培成功に直結します。

「ペチュニア 摘心 どこを切る」後の巨大株再生と管理戦略

摘心でボリュームの基礎ができたら、次は生育中期以降のメインテナンス作業である「切り戻し」です。摘心とは異なり、この作業は「再生」を目的とした大胆なカットです。この大胆なカットこそが、ペチュニアを何度も満開に咲かせるためのカギとなります。切り戻しは、株全体を若返らせるための、一種の外科手術のようなものだとイメージしてください。

ボリューム再生を促す切り戻しの最適なタイミング

切り戻しは、「枝が伸びたから切る」というだけでなく、「株が疲労しているサイン」を見逃さないことが大切です。適切なタイミングで行うことで、最大の再生効果が得られ、次の満開までの期間を短縮できます。

適切な切り戻し時期を見極めるサイン

切り戻しを行うべき最適なタイミングは、以下のいずれかのサインが見られたときです。

- 株の乱れ:枝や茎が徒長して、株全体がだらしなく乱れ、鉢の形を大きく超えてきたとき。

- 花数の減少:花が一段落し、古い枝の先端にわずかな花しか咲かない「ちょこ咲き」状態になってきたとき。

- 衛生状態の悪化:株の中心部の葉が黄色くなり、込み合って風通しが明らかに悪くなってきたとき。この状態は病害虫の発生リスクが高まります。

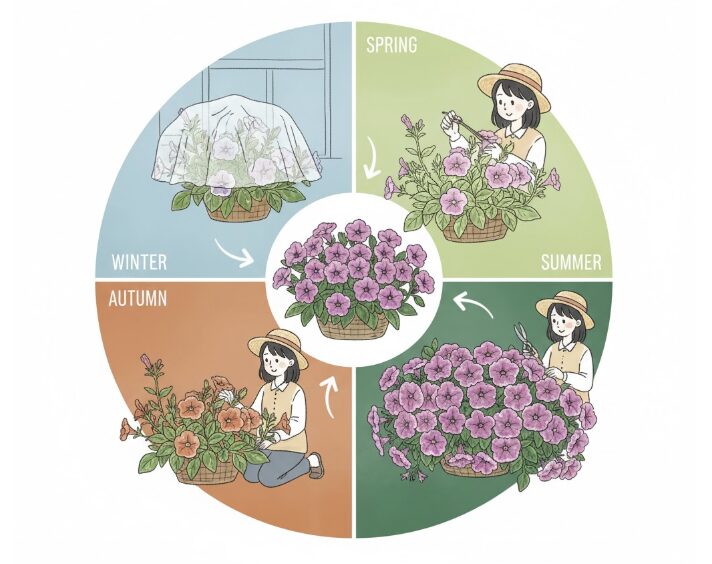

ペチュニアは生育期間が長いため、一般的に、梅雨入り前(6月頃)に蒸れ防止のための切り戻し、そして酷暑を過ぎた秋口(8月下旬~9月上旬)にもう一度、満開を促すための切り戻しを行うという計2回のサイクルが、継続的に美しい樹形と花を保つためのコツだと私は感じています。

失敗しない1/3から1/2をバッサリ切る勇気

切り戻しで最も大切でありながら、多くの人がためらってしまうのが、「思い切ってバッサリと切る」勇気です。中途半端なカットでは、古い枝が残り、植物のエネルギーが分散してしまい、結果的に「ちょこ咲き」の状態から抜け出せず、株全体の再生力が引き出されません。

理想的なカットの深さと形状の作り方

ペチュニアは生命力が非常に強く、根元近くまでバッサリ切っても大丈夫なほど再生力があります。失敗を恐れず、大胆にいきましょう。

- 全体の高さ:元の株の1/3から1/2を残す程度に、大幅に高さを減らします。具体的には、根元から10〜15cm程度の高さで切るのが目安です。

- 形状の意識:全体の形が丸くなるように、ドーム状を意識してハサミを入れます。これにより、再生後の樹形が美しく整いやすくなります。

- 側面のカット:鉢植えの場合、側面は鉢の際(きわ)でバッサリと切り落とし、鉢の中に収まる形を意識することで、風通しが良くなります。

この大胆な切り戻しは、植物に一時的な大きなストレスを与え、それが「生き残るため」に新たな生長点(わき芽)にエネルギーを集中させるスイッチとなります。古い枝を一掃することで、新しく太く強い枝が迅速に再生し、次なる開花期に備えます。

速効性肥料で回復させる切り戻し直後の追肥戦略

株を深く切り戻した直後は、ペチュニアにとって最も栄養を必要とする緊急事態です。新しい枝葉を迅速に形成し、カットによるストレスから回復するために、大量の栄養素が緊急に求められます。この「ポストケア」での追肥戦略の成否が、再生のスピードと次の花付きを決定づけます。

早期回復のための栄養補給:肥料は再生の「燃料」

切り戻し直後には速効性肥料を!

切り戻し作業を終えたら、間を置かずに、速効性のある肥料(液体肥料や効果の発現が早い固形肥料)を株元に施すことが強く推奨されます。

- 目的:カットによるストレスから迅速に回復させるため。

- 効果:新しい枝の形成に必要なチッソ(窒素)成分や、次の花芽形成に不可欠なリン酸などの栄養素を即座に供給できます。

この栄養補給を怠ると、株の回復が遅れたり、せっかく枝が増えても「花芽がつきにくい」という状態に陥りやすくなります。肥料は、剪定によって引き出された植物のポテンシャルを「花」という形で実現するための燃料だと考えてください。

継続的な花数を保つ液体肥料や置き肥の頻度

切り戻し後の緊急栄養補給が終わった後も、ペチュニアの旺盛な生育を継続的に維持するためには、定期的な追肥が欠かせません。ペチュニアのような多花性の植物は、次々と花を咲かせるために一般の植物よりも多くのエネルギーを消費すると言われています。肥料切れは、花付きの悪化に直結します。

生育段階に合わせた肥料の種類と頻度

液体肥料と置き肥(化成肥料)を組み合わせることで、安定的な栄養供給と即効性のある栄養補給の両立を図りましょう。

| 施肥のタイミング | 肥料の種類 | 推奨頻度 | 主な目的 |

| 切り戻し直後 | 速効性肥料(固形または液体) | 1回限り | 早期の体力回復と新芽の即時育成 |

| 定常管理期 | 化成肥料(置き肥) | 1ヵ月に一度 | 安定的な長期栄養供給(特に花付きを良くするリン酸を意識) |

| 定常管理期(旺盛な時期) | 液体肥料 | 1週間~10日に一度 | 生育の旺盛期における即時的かつ定期的な栄養補給 |

液体肥料は水やり感覚で手軽に与えられる上、即効性があるため、特に真夏など生育が最も旺盛な時期には、この頻度で定期的に施すことが、途切れない花数を維持する鍵となります。

蒸れを防ぎ病害虫を予防する徹底したポストケア

切り戻しは、単に枝を短くするだけでなく、株内部の環境を劇的に改善し、病害虫の予防という重要な役割も担います。作業後の仕上げとして、必ず追加の衛生管理を行いましょう。

枯れ葉・花がらを放置しない!株を清潔に保つ重要性

切り戻し作業を終えたら、必ず追加の衛生管理を行います。病害虫の原因となる枯れた葉や、咲き終わった花がら(花びらの残骸)が、特に株の内部に残っていないか念入りに確認し、きれいに取り除きます。

- 枯れ葉の危険性:株の内部は蒸れやすく、枯れた葉や花がらがあるとその部分から灰色かび病やカビ病などの病原菌が繁殖しやすくなります。そのままにしておくと、健康な新芽にも感染が広がるリスクがあります。

- 風通しの確保:切り戻しで外側の枝は整理できましたが、鉢を置いている場所が密集していたり、壁に近すぎたりしていないかも再度確認し、できる限り日当たりと風通しの良い環境を保つようにしてください。

この徹底した「お掃除」と環境改善こそが、植物が病気に負けずに健康な状態で再生を始めるための、非常に大切な土台となります。

摘心・切り戻し後に咲かない場合のチェックリスト

剪定を完璧に行ったはずなのに、「期待通りに株が再生せず、花が咲かない」という問題が発生することがあります。これは、剪定後の管理や環境条件が不適切な場合に起こることが多い、ガーデナー共通の悩みです。以下のチェックポイントを一つずつ確認し、環境を調整してみてください。

咲かない原因チェックリストと対策

- 日照条件:ペチュニアは強い日照を好む(最低でも半日以上)植物です。日照不足は開花を決定的に阻害します。終日の日照が確保できる場所へ移動を検討しましょう。

- 肥料(リン酸・カリ)の不足:特に切り戻し後の追肥、特に花付きを促すリン酸成分を含む肥料が適切に施されていますか?リン酸が不足すると、枝は伸びても花芽が形成されにくくなります。

- 剪定時期の遅れ:極端に遅い時期(真夏終盤や秋口)に大胆な切り戻しを行うと、次の開花までに時間が足りず、花が咲かずにシーズンが終わってしまうことがあります。8月中の剪定終了を目安にしましょう。

- 過湿・根詰まり:水やりが多すぎて過湿状態が続いていないか、または鉢底から根がぐるぐる回って出てきて、根詰まりを起こしていないか確認し、必要であれば鉢増しを検討してください。

年間サイクルでマスターする「ペチュニア 摘心 どこを切る」の最終戦略

ペチュニア栽培で憧れの巨大な花ドームを成功させるためには、単に「ペチュニア 摘心 どこを切るか」という技術を知るだけでなく、「いつ、なぜ切るのか」という目的と、その後の再生を支える管理全体を、年間サイクルとして捉えることが必要不可欠です。

成功へと導く剪定と管理の統合フロー

- 幼苗期(摘心):購入後、早い段階でわき芽の上を適切に摘み取り、枝数を爆発的に増やし、ボリュームの土台を築きます。

- 開花期(維持管理):液体肥料を欠かさず与え、終わった花がらをこまめに摘み取り、旺盛な開花を維持します。

- 疲弊期(切り戻し):花後や枝が乱れた際、株の1/3から1/2をバッサリと切り戻し、再生と蒸れ防止を行います。

- ポストケア(追肥・衛生):切り戻し直後に速効性肥料を与え、株の即時的な回復を強力にサポートし、枯れ葉・花がらを徹底的に除去します。

初めて切り戻しを行う際は、その大胆さに少し勇気がいるかもしれませんが、この一連の手入れこそがペチュニアの持つポテンシャルを最大限に引き出し、健康を保ち、再び多くの花を咲かせるための確かな道筋です。正確な「ペチュニア 摘心 どこを切る」の技術と、それに続く適切な栄養管理、衛生管理を習得することで、あなたのガーデニングライフは劇的に豊かになるはずですよ。ぜひ、今年の夏は大胆に、ペチュニアの剪定にチャレンジしてみてください。

【免責事項】

本記事の情報は、一般的な園芸情報や私の経験に基づいたものであり、効果を保証するものではありません。植物の品種、生育環境、個体差などにより結果は異なります。植物の状態をよく観察し、最終的な判断は専門家にご相談いただくか、ご自身の責任において行ってください。

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ded45ae.9a362244.4ded45af.b9bb8366/?me_id=1355625&item_id=10005916&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftanenotakii%2Fcabinet%2F06283233%2F07396370%2Fpetunia%2Fimgrc0088550103.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)