当ページのリンクには広告が含まれています。

こんにちは。My Garden 編集部です。

春の訪れを告げる美しい花、ヒヤシンス。水耕栽培で楽しんだ後や、鉢植えで楽しんだ後、球根をどうしていますか?「手間をかけずに来年も楽しみたい」と、ついついヒヤシンス 鉢植え 植えっぱなしで管理しようと考える方は多いのではないでしょうか。私も、毎年掘り起こすのが億劫で、そのままにしておきたい気持ち、すごくよくわかります。しかし、地植えとは違う鉢植えならではの環境では、その「植えっぱなし」が球根の健康や翌年の開花に大きな影響を与えてしまうんです。特に、日本の高温多湿な夏越しは、球根を腐らせる大きなリスクを伴います。この記事では、鉢植えで植えっぱなしにすることのデメリットやリスクを検証しつつ、それでも挑戦したい場合に翌年も咲かせるための管理方法や水やりのコツ、何年までなら許容できるのか、といった読者の皆さんが抱える疑問を、私の経験と知識に基づいて詳しく解説します。この記事を読んで、ヒヤシンスの継続栽培を成功させるための戦略を一緒に学びましょう。

この記事のポイント

- ヒヤシンスの鉢植えを植えっぱなしにすることのメリットとデメリットがわかる

- 翌年も花を咲かせるために欠かせない寒冷処理や葉の管理方法がわかる

- 日本の高温多湿な夏を乗り切るための水やりや置き場所のコツがわかる

- 安定した開花品質を維持するための最も推奨される管理フローがわかる

鉢植えヒヤシンスの植えっぱなしはなぜ難しいか?

「鉢植えでも地植えみたいに植えっぱなしでいいのでは?」と考えてしまいますが、鉢植えには球根にとって過酷になりがちな、構造的な問題があるんです。ここでは、ヒヤシンスの鉢植えを植えっぱなしにすることで生じる、いくつかの大きなリスクについて掘り下げていきます。

植えっぱなしが非推奨とされる理由とデメリット

専門的な視点から見ると、ヒヤシンス 鉢植え 植えっぱなしは、特に長期的に見て強く推奨できません。主な理由は、球根が毎年消耗し、限られた土壌内で栄養が分散・枯渇してしまうからです。

翌年の開花品質低下は避けられない構造的要因

ヒヤシンスの球根は開花によってエネルギーを大きく消耗します。植えっぱなし管理を継続すると、親球の周りに子球が毎年分球して増えていきます。鉢の中の土量と栄養源は限られているため、栄養を奪い合い、結果的にすべての球根への栄養供給が追いつかなくなります。その結果、翌年以降は花茎が細く、花房が小さくなる、または花数が大幅に減少するというデメリットを受け入れることになります。毎年、初年度と同様に大きく質の良い花を咲かせたいなら、やはり掘り起こして子球を外し、土をリフレッシュするのが鉄則だと言えますね。

土壌の物理的・化学的劣化と排水性の悪化

球根は地中の養分を強く吸い上げるため、毎年同じ土を使い続けると、土中の養分が急速に枯渇してしまいます。また、鉢植えの土は地植えと異なり、水やりや降雨で土壌の団粒構造が徐々に崩れやすくなり、通気性や排水性が悪化します。植え付け時に施した緩効性肥料だけでは持続的な栄養供給は難しく、土壌の劣化は、結果的に多湿による腐敗リスクを高めることにもつながるため、鉢植えでは致命的になりかねません。

地植えとの違い:鉢の多湿による球根腐敗リスク

鉢植えと地植えの最も大きな違いは、土壌の排水性と夏越しの難易度です。地植えの場合、土壌が広大であるため、余分な水分は地面全体に分散・吸収されますが、鉢植えは土量が限られ、水が逃げ場を失いやすい構造になっています。特に、ヒヤシンスの球根は代謝を落として活動を停止する休眠期に入る夏に、徹底した乾燥を好む性質を持っています。

日本の梅雨から盛夏の高温多湿な環境下で、鉢の土が乾燥しにくい状態が続くと、細菌性の病気である軟腐病が活発になり、球根を水っぽく腐敗させてしまいます。これが、植えっぱなしで球根がダメになる最大の原因です。鉢植えは地植えに比べて多湿になりやすく、一度多湿になると回復が難しいため、この多湿による腐敗リスクをいかに避けるかが、植えっぱなしで成功するための最大のポイントとなります。軟腐病の予防は、ヒヤシンス栽培の成否を分ける重要課題です。(出典:農林水産省『植物防疫関係法令』など)

翌年も咲かせるための寒冷処理と葉の管理

ヒヤシンスは、翌年の開花を確実にしたいなら、以下の二つの管理は「鉄則」です。このステップを怠ると、来年花が咲かない主な原因になってしまいます。

①寒冷処理:冬の寒さが花芽形成の絶対条件

ヒヤシンスが春に美しい花を咲かせるためには、冬に一定期間、低温にさらされる寒冷処理(5~20℃の範囲)が絶対的な条件となります。鉢植えの場合でも、12月頃までは意識的に屋外に置いて、しっかりと寒さに当ててください。これにより、球根の中で花芽が形成されます。冬期に温暖な場所に置いたり、暖かい室内で管理しすぎると、花芽がつかなくなったり、貧弱な花になってしまうリスクが高まるため、冬は涼しい場所での管理を心がけましょう。

②葉の管理:開花後の葉は栄養を蓄積する生命線

開花後に花が枯れても、葉は球根に翌年分の栄養を蓄えるという最も重要な仕事をしています。この栄養蓄積が不十分だと、翌年の花は小さくなってしまいます。「もう咲き終わったから」と見た目を気にして葉を切ってしまいそうになりますが、葉が自然に黄色くなり、枯れる(6月頃)までは絶対に切ってはいけません。この時期に液体肥料(カリウムやリン酸分の多いもの)を与えることで、球根への栄養蓄積をさらに助けることができますよ。

花後の管理:葉は切らずに枯れるのを待つ理由

花が終わった後のヒヤシンスの葉の役割は、来年分のエネルギーチャージ期間を担うことです。球根植物は、葉で太陽の光を使って光合成を行い、そのエネルギー(デンプン)を球根に送り込み、休眠に備えて蓄積します。この蓄積されたデンプンの量が、翌年の花房の大きさや花数、そして球根自体の健康状態を決めると言っても過言ではありません。

もし、葉が緑色のうちに切ってしまうと、球根が十分な栄養を蓄えられず、結果として球根が小型化し、エネルギー不足で翌年以降の開花品質が低下します。この栄養が分散されると、来年咲いても鑑賞に値しない貧弱な花になってしまいます。葉が完全に黄色く、しおれて倒れるまで待つことで、球根は休眠期に入る準備を万全に整えることができ、植えっぱなしで夏越しを試みる際の生存率も高まるはずです。

ヒヤシンス 鉢植え 植えっぱなしを成功させる年間戦略

植えっぱなしという選択は、ヒヤシンスの強靭な耐寒性には頼れますが、日本の気候特性、特に高温多湿な夏には細心の注意が必要です。ここでは、一年を通して成功に導くための厳密な管理方法を解説します。

夏越しが鍵!休眠期の断水と置き場所の選び方

鉢植えでヒヤシンス 植えっぱなしを成功させるための最大の難関は、夏の管理です。ヒヤシンスの育成に最適な温度は5~20℃とされていますから、この温度帯を維持できない日本の盛夏は、球根にとって最も腐敗しやすい過酷な環境なんです。失敗の多くは、この夏越しにあるといっても過言ではありません。

6月以降の徹底した断水管理で軟腐病を予防

6月頃に葉が完全に枯れて休眠期に入ったら、球根の腐敗を防ぐために水やりをほぼ中止し、完全に土を乾かした状態(断水)に切り替えます。球根植物は休眠期に乾燥を好みます。梅雨の時期は特に、鉢内部の土が湿った状態が続くと軟腐病のリスクが劇的に高まるため、鉢の重さで水分量をチェックしながら、徹底的に乾燥させてください。土の表面だけでなく、鉢の底までカラカラになっているか確認することが重要です。

風通しと涼しさを確保する置き場所の選定

夏越しの場所は、「高温になりやすい場所を避け、風通しが極めて良く、湿気がこもらない涼しい日陰」を選びましょう。直射日光が当たらず、地面からの湿気が上がりにくい、建物の北側や軒下などがおすすめです。鉢を地面に直置きせず、レンガやスノコなどの上に置くことで、鉢底からの排水と風通しを確保し、土壌表面の乾燥を促すことが、腐敗の原因となる病原菌の活動を抑制するために非常に重要です。

植えっぱなしで花数・サイズが減少する原因と対策

植えっぱなしにした結果、翌年の開花品質が落ちるのは避けられないリスクですが、その原因を理解することで、被害を最小限に抑えることは可能です。主な原因は「エネルギー不足」と「栄養分散」です。

- 寒さ不足(寒冷処理の失敗):冬に一定期間(目安として10週間程度)の寒さに当たらないと、花芽が十分に成長できません。12月までは意識的に屋外で寒さに当てる管理が必須です。

- 栄養不足・小型化:開花後の葉による栄養蓄積が不足したり、植えっぱなしで親球から子球が分かれて増殖し、栄養が分散したりすることで、球根全体が小型化し、翌年の花数が減少します。

この品質低下を受け入れたくないのであれば、やはり最低でも2〜3年に一度は新しい土に植え替えるべきです。新しい土に植え替え、子球を親球から切り離すことで、親球のエネルギーを集中させ、健康な状態を維持できます。分球した子球は、数年育てればまた開花が期待できますよ。球根の品質を維持するためには、球根の大きさを確保することが重要だとされています。

軟腐病の早期発見と緊急対応のステップ

軟腐病は細菌性の病気で、一度発生すると周囲の球根にも広がる危険性があります。植えっぱなし管理の最大の脅威です。特に球根の代謝が低下する休眠期は注意深く観察する必要があります。

軟腐病の主な症状と発生時期

症状は、球根の一部が水っぽく変色し、強く押すと崩れるような状態になります。進行すると強い異臭を放ちます。特に、休眠期の多湿になる梅雨から夏にかけて現れやすいです。

症状を発見した場合、直ちに以下の緊急対策を実行してください。発見が遅れると、鉢植え全体がダメになる可能性があります。

- 緊急掘り上げ:直ちに鉢から球根を掘り上げ、付いている土を丁寧に落とします。

- 腐敗部分の除去:腐敗している部分を、清潔な刃物で周りの健康な組織を少し含めて完全に除去します。切り口はきれいな状態にしておきます。

- 殺菌と乾燥:切り口に殺菌剤(できれば球根用の粉剤)を塗布し、数日間、日陰で風に当ててしっかり乾燥させ、傷口を治癒させます。

- リフレッシュ:乾燥後、新しい無菌の球根類用土に植え替えるか、または秋まで掘り上げ保存に切り替えます。

病気を予防するためには、一年を通して風通しを確保し、特に休眠期は土が完全に乾いたことを確認してから水やりを行うという基本を徹底することが重要です。

水やり頻度:季節ごとの厳格な管理カレンダー

植えっぱなし鉢植えの成否は、季節に応じた水やり頻度の厳格な遵守にかかっています。特に、水やりの時間帯と休眠期の「断水」は生命線です。ヒヤシンスは生育期が9月〜4月と比較的長いので、水の管理が非常に重要になります。

| 時期 | 管理のポイント | 水やり頻度の目安 | 管理場所の目安 |

|---|---|---|---|

| 10月~11月(秋/根張り) | 植え付け適期。根を十分に張らせ、緩効性元肥を施す。 | 土の表面が乾いたらたっぷり | 屋外(日当たり良好) |

| 12月~2月(冬/寒冷処理) | 花芽形成のため、寒さに当てる。夜間凍結を防ぐ。 | 土の表面が乾いたら、必ず日中に実施 | 屋外または室内の涼しい場所(5~20℃) |

| 3月~4月(春/開花期) | 日当たりがよく涼しい場所で管理し、開花を楽しむ。 | 土の表面が乾いたら午前中に実施 | 屋外または室内(涼しい場所) |

| 5月~6月(初夏/栄養蓄積) | 葉が自然に枯れるのを待つ。徐々に水やりを減らす。 | 乾燥気味に。葉が黄色くなったらさらに控える | 風通しの良い場所 |

| 7月~9月(夏/休眠期) | 高温多湿を避け、風通しが良い涼しい日陰へ移動。 | ほぼ断水(完全に土を乾かす) | 風通しの良い日陰 |

冬場の水やりは、夕方以降に行うと夜間に土中の水分が凍結し、球根や根の組織を傷つける(物理的ダメージ)可能性があるため、必ず日中の気温が上がった時間帯を選んで行ってくださいね。水やりは、鉢底から流れ出るまでたっぷりと与えるのが基本です。

鉢の植えっぱなし許容条件:2〜3年で植え替える目安

地植えのヒヤシンスは2〜3年に一度の植え替えが理想とされるのに対し、鉢植えで同じ期間のヒヤシンス 鉢植え 植えっぱなしを試みることは、ある程度のリスクを受け入れれば可能です。ただし、これは「特に生長に問題がない場合」に限られる、と覚えておいてください。

植え替えを判断する異変のサインと対策

もし、開花期に花茎がしっかり立ち上がらない、花房が初年度に比べて極端に小さい、葉の色つやが悪い、あるいは球根の周囲から異臭がするといった異変を感じたら、それは土壌の劣化や病気のサインかもしれません。その時点で即座に掘り上げて、球根の状態を確認し、新しい土に植え替えることが不可欠です。植えっぱなしは、観賞価値を毎年低下させるリスクを伴うため、この品質低下を受け入れることが、この管理方法を選択する上での隠れた費用となります。

安定した鑑賞を続けるためには、「花が咲かなくなったら植え替える」ではなく、「花数が減り始めたら植え替える」くらいの早めの対処がおすすめです。

理想的な管理:掘り起こし保存との比較と推奨フロー

「毎年、初年度のような立派な花を咲かせたい」「球根を長く健康に維持したい」という目的であれば、手間はかかりますが、毎年掘り起こして保存する方法が鉢植えにおいては最も安全で確実です。植えっぱなしとの違いを比較してみましょう。

| 項目 | 鉢植え 植えっぱなし (2~3年) | 毎年掘り起こし・植え替え (理想的) |

|---|---|---|

| 手間(年間作業量) | 低(ただし、夏越しの水管理難易度が非常に高い) | 高(掘り上げ、殺菌、保存、植え付けの手間) |

| 開花品質 | 2年目以降、花数やサイズが大幅に減少する | 毎年、安定した大きな花房の開花が期待できる |

| 病害リスク | 高(特に夏場の多湿による軟腐病リスクが高い) | 低(土壌が毎年リフレッシュされ、病原菌が蓄積しにくい) |

| 球根の健康 | 消耗・分球により弱体化しやすい | 健康状態をチェックし、親球を維持しやすい |

鉢植え栽培の最も賢明な推奨フローは、以下の二択だと私は考えます。あなたのガーデニングスタイルに合わせて選んでみてください。

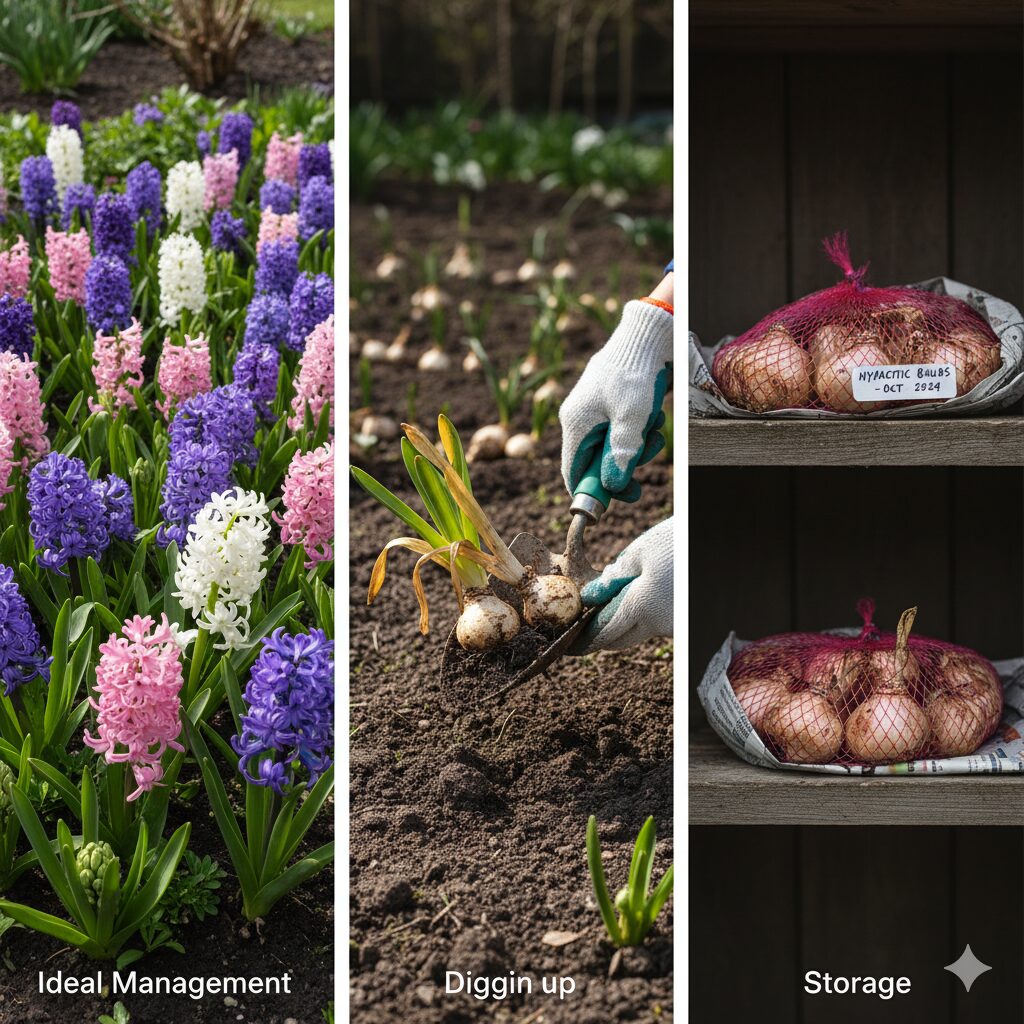

- 理想的な管理: 毎年掘り起こし毎年、開花・葉枯れ後の6月頃に球根を掘り上げ、付いている土を落として日陰で乾燥させます。その後、風通しの良い冷暗所で保存し、秋(10〜11月)に新しい球根類用土に植え替えます。掘り上げ保存は、病害リスクをゼロに近づける最善の方法です。

- 手間を減らす代替案: 地植えへの移行一年目は鉢植えで美しい花を鑑賞した後、二年目以降は掘り起こし、手入れの手間が少なく、植えっぱなしが比較的容易な地植えに切り替えます。地植えであれば、鉢植えほど多湿になりにくいため、植えっぱなしの許容度が高まります。

ヒヤシンス 鉢植え 植えっぱなしを成功に導く最終チェックリスト

鉢植えのヒヤシンスを掘り起こさずに継続栽培するなら、この5つのポイントを厳守してください。これらはヒヤシンスの生態と、鉢植え特有のリスク(多湿)に対処するために導き出された結論です。

- 寒冷処理の徹底:花芽形成のため、12月頃までは確実に鉢を屋外に置き、寒さに当てること。

- 葉の管理の徹底:開花後も葉が自然に枯れる(6月頃)まで絶対に切らず、球根への栄養蓄積を最大化させること。

- 夏場の断水管理:休眠期は多湿を避け、土が完全に乾いたことを確認してから水を与えること。

- 風通しと涼しさの確保:梅雨から夏にかけて、高温多湿を避け、風通しが極めて良く、涼しい日陰で管理すること。

- 植え替え頻度:花数・サイズの減少を受け入れ、最低でも2〜3年に一度は新しい土に植え替えること。

最終的な判断は専門家にご相談ください。

My Garden 編集部では、ヒヤシンスの栽培に関するさらに詳細な記事もご用意しています。水耕栽培のコツや、球根の選び方について興味がある方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ded45ae.9a362244.4ded45af.b9bb8366/?me_id=1355625&item_id=10003824&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftanenotakii%2Fcabinet%2Fkyukon%2F06703671%2Fqhy955sf.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)