当ページのリンクには広告が含まれています。

こんにちは。My Garden 編集部です。

薔薇を育てていると、肥料の時期や種類について悩むことはありませんか。「いつあげればいいの?」「どんな肥料を選べばいいの?」といった疑問は、ロザリアン(薔薇愛好家)への道の入り口で誰もが通る道です。特に、美しい花を春から秋までたくさん咲かせるためには、適切なタイミングでの栄養補給が欠かせません。しかし、園芸書を開くと「寒肥」「元肥」「お礼肥」「芽出し肥」といった専門用語が並び、さらに「鉢植え」と「地植え」で管理方法が全く違うとなると、覚えることが多くて戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。

また、近年の日本の酷暑において「夏の暑い時期に肥料を与えるべきかどうか」や、買ったばかりのデリケートな「新苗にはいつから追肥をするのが正解なのか」といった、教科書通りにはいかない現場の疑問も尽きないものですよね。私自身も初心者の頃は、「とにかく大きくしたい!」という一心で良かれと思って肥料をあげすぎ、逆に株を弱らせて枯らしてしまった苦い経験があります。

この記事では、そんな失敗を防ぐために、薔薇の肥料に関する年間のスケジュールや、栽培スタイル別のポイントを、理由とともに分かりやすく解説していきます。肥料の基本をマスターして、薔薇本来のポテンシャルを引き出してあげましょう。

この記事のポイント

- 地植えと鉢植えで全く異なる年間の施肥スケジュールが分かります

- 寒肥・元肥・お礼肥などそれぞれの肥料の役割とタイミングを理解できます

- 夏の猛暑期や新苗の育成時における肥料の与え方のコツを学べます

- 肥料焼けや栄養不足による葉の変色トラブルへの対処法が身につきます

薔薇の肥料の時期と年間スケジュール完全ガイド

薔薇づくりにおいて、肥料は単に「定期的に与えれば良い」というものではありません。薔薇が今どんな成長段階にあるのか(根を伸ばしたいのか、花を咲かせたいのか)、そして地植えなのか鉢植えなのかによって、その戦略は大きく変わってきます。まずは、年間を通した施肥の全体像と、基本となる3つの柱についてしっかり押さえていきましょう。

寒肥と元肥とお礼肥の違いと役割

薔薇の肥料には、与える時期と目的によって大きく分けて3つの重要な種類があります。これらを混同せず、適切なタイミングで施すことが、栽培成功への第一歩ですね。

1. 寒肥(かんごえ):冬の土作りと基礎体力

まず1つ目は「寒肥(かんごえ)」です。これは主に地植えの薔薇に対して、冬の休眠期である1月~2月に行う、一年で最も重要な作業です。春になれば薔薇は爆発的な勢いで枝を伸ばし、大量の花を咲かせます。そのエネルギーを支えるためには、冬の間にゆっくりと効く「有機質肥料」や「堆肥」を土に混ぜ込み、土壌そのものを豊かに耕しておく必要があります。

いわば、一年間の基礎体力をつけるための、土壌改良を兼ねたごはんです。具体的には、株元から30cm〜40cmほど離れた場所(枝先の真下あたり)にドーナツ状、または数カ所に穴を掘り、完熟堆肥や油かす、骨粉などを土と混ぜて埋め戻します。株の真下に埋めないのは、春になって伸び出す新しい根が、肥料を求めて外へ外へと力強く伸びていくのを促すためです。

2. 元肥(もとごえ):スタートダッシュのエネルギー

2つ目は「元肥(もとごえ)」。これは苗を新しく庭に植え付ける時や、鉢植えの鉢増し(植え替え)をする時に、あらかじめ土に混ぜておくスターター肥料のことです。新しい場所で根付くための初期エネルギーになります。

ただし、注意が必要なのは、根に直接肥料が触れると「肥料焼け」を起こすリスクがある点です。必ず「土」→「肥料」→「土」→「根」というように、直接触れないように土の層を挟むか、元肥入りの培養土を使用する場合は追加の肥料を入れないなどの配慮が必要です。

3. 追肥・お礼肥:日々のエネルギー補給と感謝

そして3つ目が「追肥(ついひ)」です。生育期(3月~9月頃)に、葉を茂らせたり花を咲かせたりして消費したエネルギーを補給するために定期的に与える「追加の食事」です。

その中でも特に、春の一番花が咲き終わった6月頃に与える追肥を、美しい花を咲かせてくれてありがとうという感謝を込めて「お礼肥(おれいごえ)」と呼びます。薔薇にとって開花は全力疾走のようなもの。このお礼肥を忘れると、体力を使い果たして夏バテしたり、二番花が小さくなったりする原因になるので、花が終わる直前か直後に必ず施しましょう。

ここがポイント

「寒肥」は土作りを兼ねた冬の重労働、「元肥」は新生活の準備金、「追肥・お礼肥」は日々の食事と栄養ドリンク、というイメージで覚えておくと分かりやすいですよ。

鉢植えと地植えで異なる施肥カレンダー

ここが非常に重要なポイントなのですが、薔薇の肥料やりは「地植え」か「鉢植え」かで戦略が180度異なります。これを同じ感覚でやってしまうと、特に鉢植えの場合は肥料切れや肥料焼けなどのトラブルに直結します。

地植えの戦略(自然循環型):

地植えの場合、主役は冬の「寒肥」です。冬の間に土壌をしっかりと作っておけば、自然の力も借りて根が広く深く張るため、土中の微量要素や水分を自力で吸収できるようになります。そのため、生育期の追肥は補助的なもので済みます。極端な話、寒肥さえしっかりしていれば、あとは花後のお礼肥くらいでも元気に育つことが多いんです。

鉢植えの戦略(人工管理型):

一方で鉢植えは、限られた土の中で生きているため、「寒肥」という概念がほとんどありません(冬に土を掘り返せませんし、根の逃げ場がないため)。その代わり、限られた土の栄養はすぐに尽き、水やりのたびに肥料分が鉢底から流出してしまいます。そのため、高頻度での「追肥」が生命線となります。3月以降の生育期は、月1回の固形肥料に加えて、週1回の液体肥料を併用するなど、常に栄養を切らさないケアが求められます。「鉢植えは肥料喰い」と言われるのはこのためですね。

| 時期 | 地植え(四季咲き) | 鉢植え(四季咲き) |

|---|---|---|

| 1月~2月 | 寒肥(必須)

株元から30cm以上離して有機肥料を埋める。 ※一番の重労働ですが、効果は絶大です。 |

原則不要

冬の土壌改良は行いません。 ※土替え(植え替え)を行う場合は、新しい土の元肥がその代わりになります。 |

| 3月中旬 | 寒肥が効いていれば不要なことも。

葉色が薄ければ少量を追肥。 |

芽出し肥(必須)

新芽の展開に合わせて緩効性肥料でスタート。 |

| 4月~5月 | 月1回 固形肥料 | 月1回 固形肥料 + 週1回 液肥

※成長期は水切れ・肥料切れに注意。 |

| 6月 | お礼肥(必須)

一番花が終わる直前か直後に。 |

お礼肥(必須)

一番花が終わる直前か直後に。 即効性のある液肥も併用して回復させる。 |

新苗の肥料はいつから必要か

春(4月〜5月頃)に園芸店に並ぶ、接ぎ木をして間もない若い苗を「新苗(しんなえ)」と呼びます。この赤ちゃん苗については、扱いが少しデリケートです。「早く大きくしたい!」「早く花を見たい!」という気持ちから、植え付け直後から肥料をたっぷりあげたくなる気持ち、痛いほどよく分かります。でも、それはちょっと待ってください。

新苗はまだ根が十分に張っていないため、いきなり肥料を与えると、濃い肥料分によって根の水分が奪われる「根焼け」のリスクが高まります。植え付け(鉢増し)をしてから、新しい土に根が馴染んで活着するまで、約3週間ほどは「水だけ」で様子を見るのが安全です。

具体的なスケジュールの目安としては、例えば5月末に植え付けたとしたら、追肥を開始するのは6月中旬〜下旬頃からです。しかも、最初は規定量よりも「気持ち少なめ」からスタートするのがプロのコツ。IB肥料(白い粒状の肥料)なら、まずは数粒程度を株元に置くくらいで十分です。

また、新苗の時期は花を咲かせずに蕾を摘み取る「摘蕾(てきらい)」を行うことが推奨されますが、これは花を咲かせる莫大なエネルギーを、すべて「株の成長」に回すためです。この時期に肥料を控えめにしつつ、花を我慢して株を育てることが、秋以降の立派な開花に繋がります。

四季咲きと一季咲きの回数の違い

薔薇には、春から秋まで何度も咲く「四季咲き」と、春に一度だけ豪華に咲く「一季咲き(オールドローズやつるバラの一部)」があります。これも人間で言えば「フルマラソンを何度も走るランナー」と「一発勝負の短距離走者」くらいエネルギーの使い方が違うので、食事(肥料)の量や回数も調整が必要です。

四季咲き(木立バラなど):

春、夏、秋と何度も花を咲かせるため、常にエネルギーを消費し続けています。春の芽出し、一番花の後、そして秋花の前(8月下旬~9月)と、定期的な追肥が不可欠です。スタミナ切れを起こさないよう、シーズン中はしっかり食べさせることが大切ですね。特に秋バラを美しく咲かせたいなら、夏の終わりの剪定時期に合わせた追肥(秋肥)はマストです。

一季咲き:

春に全力を出して咲いた後は、来年の花のために枝を伸ばして充実させる成長期間に入ります。四季咲きほど頻繁なエネルギー補給は必要ありません。追肥は「3月の芽出し肥」と「6月の花後のお礼肥」の2回で十分なことが多く、秋の追肥は不要なケースが一般的です。むしろ秋に肥料をあげすぎると、花がつかないのに葉っぱばかり茂ってしまい、翌年の花付きが悪くなることもあるので注意しましょう。

薔薇の肥料の種類と有機肥料の使い分け

ホームセンターの園芸コーナーに行くと、本当にたくさんの肥料が並んでいて迷ってしまいますよね。パッケージも似ていて混乱しがちですが、基本的には「有機肥料」と「化成肥料」の2つの性質を理解して使い分けると効果的です。

| 種類 | 主な特徴 | 適した用途・時期 |

|---|---|---|

| 有機肥料

(油かす, 骨粉, 堆肥など) |

微生物に分解されてから効くため「遅効性」。

土をふかふかにする土壌改良効果がある。 |

寒肥・元肥

冬の間に土の中でゆっくり分解させ、春に効かせるのに最適。地植えにおすすめ。 ※コバエが寄ることがあるので土に埋めるのが基本。 |

| 化成肥料

(IB肥料, 錠剤など) |

成分が均一で、水に溶けてすぐに効く「速効性〜緩効性」。

匂いが少なく扱いやすい。 |

追肥(鉢植え・地植え)

生育期の栄養補給に便利。コントロールしやすく、虫が湧きにくいので鉢植えに最適。 |

| 液体肥料

(ハイポネックスなど) |

最も吸収が早い「即効性」。

効果の持続期間は短い(約1週間)。 |

追肥の補助(特に鉢植え)

固形肥料と併用して週1回ペースで与える。 「今すぐ効かせたい」時や夏バテ回復に。 |

液肥と固形肥料の使い分けイメージ

人間で例えるなら、固形肥料は「腹持ちの良い主食(ご飯やお肉)」、液体肥料は「即効性のある栄養ドリンクやサプリメント」のようなイメージです。鉢植えでは固形肥料をベースにしつつ、花が咲く前や株が疲れている時に液肥をプラスすることで、常にベストな栄養状態を保てますよ。

薔薇の肥料の時期ごとの注意点とトラブル対処法

肥料は薔薇にとっての食事ですが、タイミングや量を間違えると毒にもなってしまいます。特に近年の日本の過酷な夏や、薔薇からのSOSサイン(葉の変色など)を見逃さないためのポイントについて解説します。

夏の肥料やりは中止すべきか継続か

「夏に肥料をあげるべきか、あげるべきでないか」。これは薔薇栽培において長年の論争テーマでもあります。昔ながらの教えでは「夏は薔薇がバテているから肥料はストップ(肥料を切る)」と言われてきました。確かに、人間も夏バテして胃腸が弱っている時に、脂っこいステーキを無理やり食べさせられたら体調を崩してしまいますよね。植物も同じで、弱っている時に消化の重い食事(特に成長を促すチッソ分)を与えると、根が傷んで枯れてしまうことがあります。

しかし最近では、品種改良で薔薇自体の耐暑性が強くなっていることや、温暖化で秋まで長く咲くようになったことから、夏バテ防止のために栄養が必要という考えに基づき、「肥料の中身を変えて継続する」という方法が主流になりつつあります。

具体的には、枝葉をぐんぐん伸ばす「チッソ(N)」成分は控えて、根を丈夫にしてストレス耐性を高める「カリウム(K)」成分主体の肥料に切り替える方法です。「微粉ハイポネックス」のような、カリウム比率が突出して高い肥料を薄めに与えることで、夏バテを予防し、秋の開花に向けた体力を温存させる効果が期待できます。

|

|

ただし、35℃を超えるような危険な猛暑日は、無理せず肥料を完全にストップし、「リキダス」などの活力剤(肥料成分を含まないサプリメント)だけで乗り切るのが一番安全です。無理は禁物です。

追肥の頻度と液肥を与えるタイミング

生育期(3月~10月)の追肥は、リズムが大切です。基本は「固形肥料を月1回」。初心者の方がよく迷うのが、「前の肥料がまだ粒のまま残っているけれど、新しいのをあげていいの?」という点です。答えはYESです。粒の形が残っていても、1ヶ月経っていれば中身の肥料成分はすでに水で溶け出して空っぽになっていることが多いので、古い粒はそのままで新しい肥料を追加して大丈夫です。

そして鉢植えの場合は、これにプラスして「週1回の液体肥料」を行います。水やりの代わりとして、規定倍率(1000倍や500倍など)に正しく薄めた液肥を与えましょう。雨が続いている時期などは無理にあげなくても良いですが、晴れて成長が旺盛な時期は、この週1回の液肥が花の色艶や大きさに大きく影響します。

肥料をやりすぎた時の肥料焼け症状

「もっと咲かせたい!」「早く大きくなって!」という親心が裏目に出て、肥料をあげすぎてしまうと「肥料焼け」という恐ろしい症状が出ます。これは、土の中の肥料濃度が高くなりすぎた結果、浸透圧の原理で根から水分が逆に土の方へ吸い出されてしまい、脱水症状を起こして枯れてしまう現象です。

肥料焼けの危険なサイン:

- 株元の「下の方の葉」から症状が出る(上の若葉ではないのが特徴)

- 葉の縁(ふち)が急に黄色や茶色に枯れ込んでくる

- 肥料をあげた翌日〜数日後に急変する

もし「やってしまった!」と思ったら、一刻も早い対処が必要です。鉢植えなら、表面の置き肥をすべて取り除き、鉢底から水がジャージャー出るくらい大量の水を与え続けて、土の中の過剰な肥料分を洗い流してください(フラッシング)。これを数日間繰り返すことで、初期段階なら根が回復することもあります。

元肥の罠に注意!

市販の「バラの培養土」には、最初から肥料(元肥)が配合されていることが多いです。ここにさらに自分で「元肥」を足してしまうと、植え付け直後から肥料過多になり、新苗などを枯らす原因になります。使用する土の袋の裏面を見て「肥料入り」かどうかを必ず確認してくださいね。

葉が黄色いのは肥料不足のサインか

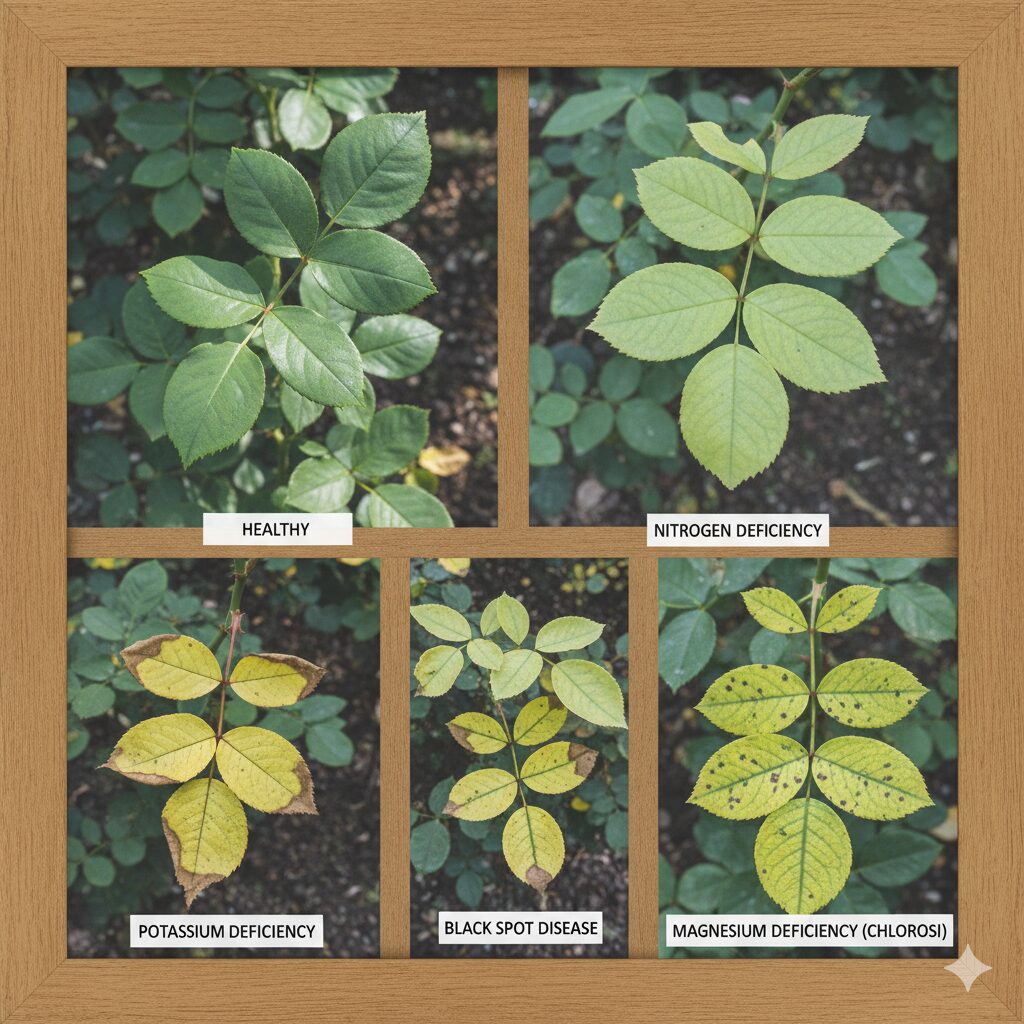

薔薇の葉が黄色くなると「肥料が足りないのかな?」と不安になって肥料を足したくなりますが、実は色々な原因があります。黄色くなり方のパターンで原因を見分けることができます。

- 全体的に薄い黄色(下の葉から):これは「チッソ不足」の可能性が高いです。エネルギー切れの状態なので、即効性のある液肥を与えると数日で緑色が戻ることが多いです。

- 葉の縁や先が茶色く枯れる:前述の「カリ不足」または「肥料焼け」の可能性があります。最近肥料をあげたばかりなら「焼け」、長くあげていないなら「不足」です。

- 葉脈だけ緑で、間が黄色い:これは「マグネシウム不足」や微量要素の欠乏でよく見られる「クロロシス」という現象です。肥料ではなく、リキダスなどのミネラル剤で補給してあげましょう。

- 黒い点があって周りが黄色い:これは肥料ではなく「黒星病(くろぼしびょう)」という病気です。黄色くなった葉は元に戻らないので取り除き、殺菌剤の散布が必要です。

つるバラの花が咲かない原因と対策

「つるバラがどんどん大きくなって壁面を覆い尽くしたのに、全然花が咲かない…」。これは肥料のバランスが崩れている時によくある「つるぼけ(蔓惚け)」という現象かもしれません。

つるバラなどの生育旺盛な品種に、葉や茎を育てる「チッソ分(N)」が多い肥料を与えすぎると、植物は「今は体を大きくする成長期だ!」と勘違いして、枝や葉っぱばかりを茂らせることに全エネルギーを使ってしまいます。その結果、花芽(はなめ)を作る生殖成長へのスイッチが入らず、開花を後回しにしてしまうのです。

もし枝ばかり伸びて咲かない場合は、一度肥料をストップしてみるか、チッソ分が少なめで、花付きを良くする「リン酸(P)」や根を育てる「カリ(K)」が多い肥料(山型と呼ばれる配合など)に切り替えて様子を見てみましょう。肥料の量を減らすだけで、翌年から嘘のように咲き出すこともありますよ。

薔薇の肥料の時期を守り美しい花を咲かせる

薔薇の肥料やりは、単なるルーチンワークではなく、薔薇との対話のようなものです。「今は成長したい時期かな?」「ちょっと夏バテ気味かな?」と、株の様子を観察しながら、その時に最適な「食事」を提供してあげることが大切です。

基本のスケジュールである「冬の寒肥」「春〜秋の追肥」「花後のお礼肥」を押さえつつ、何より重要な「地植えと鉢植えの違い」を意識すれば、きっとこれまで以上に素晴らしい花を咲かせてくれるはずです。まずは難しく考えすぎず、カレンダーに肥料の予定を書き込むところから始めてみてくださいね。

※本記事の情報は一般的な目安です。薔薇の品種や、お住まいの地域の気候によって最適な時期は異なりますので、最終的な判断はご自身の環境に合わせて行ってください。

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1999e7.2c47122f.4e1999e8.c35760d7/?me_id=1370883&item_id=10009682&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmonoichi%2Fcabinet%2Fa%2F10133363_0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e19a450.9866e6a3.4e19a451.2355fe3e/?me_id=1396011&item_id=10000029&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgreenaid%2Fcabinet%2F14406_01.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)