当ページのリンクには広告が含まれています。

こんにちは。My Garden 編集部です。

ガーデニングシーズンの秋になると、春の主役であるチューリップの球根がたくさんお店に並びますね。色とりどりのパッケージを前に、どんな花壇にしようか想像が膨らんで、ワクワクする時間かなと思います。

ただ、同時に「チューリップの球根はいつ植えるのがベストなの?」と、タイミングに迷っている方も多いのではないでしょうか。球根を買ったはいいものの、まだ暖かい日が続くと「今植えて大丈夫かな?」と不安になるかもしれません。かといって、うっかり忘れていて植えるのが遅すぎると、春に花が咲かないという一番悲しい失敗にもつながりかねません。

実は、チューリップの植え付け時期は、お住まいの地域によっても少し異なります。例えば北海道と九州では最適なタイミングが違いますし、鉢植えや地植えといった植え方によっても、ちょっとしたコツがあるんです。また、植え付けはいつまでに終えればいいのか、最終的なデッドラインも気になるところですよね。この記事では、そんなチューリップの球根を植える時期に関するあらゆる疑問や、春にキレイな花を咲かせるための大切なポイントについて、詳しく解説していきますね。

この記事のポイント

- チューリップの植え付けに最適な時期とその科学的な理由

- 北海道や九州など地域別の植え付け目安と注意点

- 植え付けが遅すぎた場合の開花への具体的な影響

- 鉢植えと地植え、それぞれの植え方の違いとコツ

チューリップの球根はいつ植える?最適な時期

春のガーデンを華やかに彩ってくれるチューリップですが、その美しい開花に向けた準備は、実は秋から始まっています。植物の生態にとって、この「いつ植えるか」というタイミングが、翌春に私たちが期待する通りの花を咲かせてくれるかどうかを左右する、本当に重要な分かれ道になるんです。

ここでは、植え付けの基本となる「なぜ秋なのか?」という理由から、その秋の中でもいつがベストなのか、そしてお住まいの地域による細かな違いまで、しっかり掘り下げていきましょう。

植え付けは10月~11月が基本

まず大原則として、チューリップの球根を植え付けるベストシーズンは、秋、10月〜11月です。これは日本全国、ほとんどの地域で共通する基本中の基本ですね。

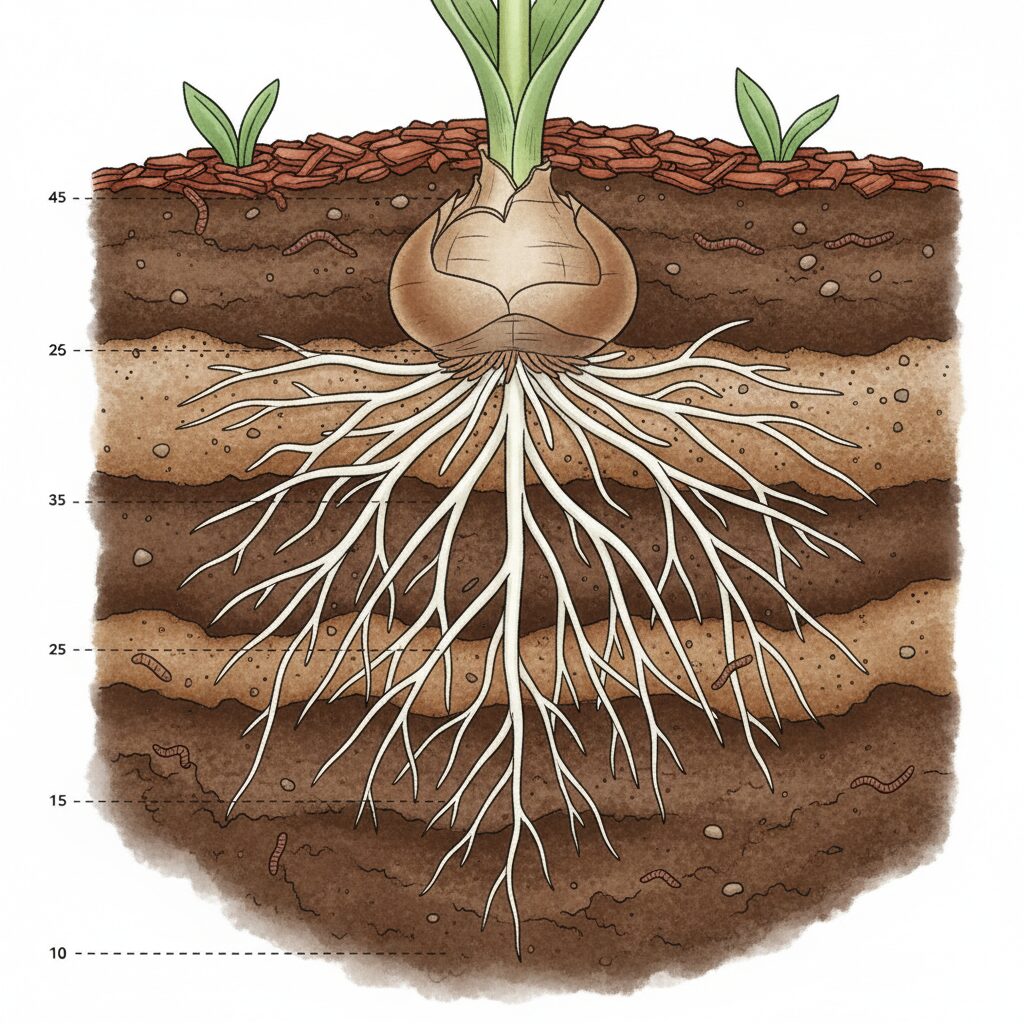

なぜこの時期かというと、球根が地中で活動を始める(=根を伸ばし始める)のに、地中の温度(地温)が大きく関係しているからです。私たちが感じる気温ではなく、土の中の温度というのがポイントです。

目安としては、地温が安定して15℃以下になってきた頃が、植え付けのスタートサインと言われています。この温度が、チューリップの球根にとって「よし、根を伸ばし始めるぞ」とスイッチが入る快適な温度なんですね。

植え付けが早すぎるデメリット

「じゃあ、早く植えれば早く根付いて良いのでは?」と思うかもしれませんが、そう単純でもないんです。まだ地温が15℃〜20℃と高い時期に焦って植えてしまうと、いくつかのデメリットがあります。

- 高温による腐敗・病気のリスク:地温が高いと、土中の水分と相まって球根が蒸れやすくなります。これが「球根腐敗病」などの病気を引き起こす原因になり、植えた球根が土の中で腐ってしまうことがあるんです。

- 冬前の葉の徒長:暖かいうちに植えすぎると、球根が「春が来た」と勘違いして、冬が来る前に葉を伸ばし始めてしまうことがあります。その場合、せっかく出た葉が冬の寒波や霜で傷んでしまい、春の開花に必要なエネルギーを作れなくなってしまいます。

- 不十分な休眠:チューリップは一度しっかり「休眠」してから根を張る準備をします。暖かすぎるとこのリズムが崩れ、春の生育が不揃いになることも考えられます。

ですので、紅葉の便りが聞かれ始め、肌寒さを感じるようになってから作業を始めるのが、ちょうど良いタイミングと言えそうです。

植え付けが遅すぎると咲かない理由

「じゃあ、寒い方がいいなら、できるだけ遅いほうが安心?」と思うかもしれませんが、残念ながらそれもNGなんです。

植え付けが遅すぎる(例えば11月末を過ぎて12月も中旬になってしまう…など)と、今度は春に花が咲かない「不開花(ブラスティング)」という、ガーデナーにとって最も避けたい結果になるリスクが急激に上がってしまいます。

この最大の原因は、チューリップの球根が持つ非常に重要な生態的特性、「低温要求性(ていおんようきゅうせい)」にあります。

最重要知識:チューリップの「低温要求性」とは?

チューリップの球根は、春に美しい花を咲かせるために、その準備段階として「冬の間に一定期間、低温にさらされる」ことが絶対に必要な植物です。この必要な寒さの総量を「チリングアワー」と呼ぶこともあります。

この寒さの刺激(専門的な促成栽培の研究などでは、おおむね5℃で8週間から14週間程度の低温処理が必要とされています)を受けることで、球根の中で眠っていた花芽が「春の準備をせよ」という命令を受け取り、休眠から完全に目覚めるスイッチが入るんです。

植え付けが遅すぎると、球根が地中でこの「スイッチが入るために必要な寒さ」を経験する期間が圧倒的に足りなくなり、春になっても花芽の準備が整わないまま。結果として、葉は少し出ても茎が全く伸びない、あるいは葉だけで花が咲かない…という事態になってしまうわけです。

不開花(ブラスティング)とは?

不開花(ブラスティング)は、まさにこの低温要求が満たされなかった場合や、球根の管理(保存状態)が悪かった場合に起こる現象です。

春になって、土から緑の葉が顔を出したから「やった、成功だ!」と思っていたら、いつまで経っても真ん中から花の茎が伸びてこない…。葉だけが数枚開いて、そのまま枯れていってしまう…。これが典型的なブラスティングの症状です。球根自体に花芽はあったのに、それを開花させるためのスイッチが入らなかった状態、とイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。

この悲しい結果を避けるためにも、「適切な時期に植えて、しっかり冬の寒さに当てる」ことが何よりも大切なんですね。

北海道や東北地方の植え付け時期

ここからは、お住まいの地域ごとの具体的な目安を見ていきましょう。まずは、冬の訪れが早い北海道や東北地方といった寒冷地です。

これらの寒冷地では、当然ながら地温が下がるのが他の地域よりも早いですし、11月には「根雪(ねゆき)」になって地面が凍結してしまうこともあります。

そのため、植え付け時期も全国の目安より早め。10月上旬から下旬以降が適期になります。遅くとも、雪が降る前に作業を終える必要があります。

ポイントは、球根が本格的な冬の凍結でダメージを受ける前に、地中でしっかりと根を張る時間を確保してあげること。そのためにも、早めの作業がおすすめです。

寒冷地の豆知識:マルチング

植え付けが終わった後、土の表面が凍結する前に、腐葉土やバークチップなどで厚めに「マルチング(土を覆うこと)」をしておくと、急激な地温の低下や乾燥から球根を守る効果が期待できますよ。春先の霜対策にもなるので、一手間かける価値はあるかなと思います。

関東など中間地の植え付け時期

次に、関東や東海地方、関西など、比較的温暖な太平洋側の地域(中間地)の場合です。

これらの地域は、10月はまだ日中汗ばむような暖かい日(いわゆる小春日和)も多いですよね。地温もなかなか下がりきりません。そのため、北海道のように焦って植える必要は全くありません。

むしろ、地温が十分に下がってくるのを待って、11月上旬以降に植え付けるのが良いとされています。目安としては、近所の木々が紅葉で見頃を迎える頃、と覚えておくと分かりやすいかもしれません。

とはいえ、のんびりし過ぎて「植え付けはいつまでに終える?」のデッドライン(後述します)を越えないよう、11月中には作業を完了させたいですね。

九州など温暖地の植え付け時期

最後に、九州地方などの冬も比較的暖かい温暖地です。ここは、寒冷地とはまた違った難しさがあり、注意が必要です。

温暖地は、なかなか地温が下がりません。そのため、植え付けの目安は11月下旬以降と、全国で最も遅く設定されることが多いです。しかし、ここで大きな問題として立ちはだかるのが、先ほどお話しした「低温要求性」です。

温暖地が抱える「咲かない」最大のリスク

植え付け時期が遅くなるということは、必然的に、その後の冬に球根が経験できる「寒さの期間」も短くなるということです。

もし、その年が記録的な「暖冬」だった場合…。球根は、植え付けが遅かったせいでただでさえ短い低温期間が、暖冬のせいでさらに短く(あるいは弱く)なり、開花に必要な低温を全く確保できないまま春を迎えてしまう…という最悪のシナリオがあり得ます。

これが、温暖地でチューリップが咲かない最大の理由です。

【温暖地の方への提案】

こうしたリスクを避けるため、温暖地で栽培に挑戦する方は、11月下旬という目安にこだわりすぎず、あえて11月上旬〜中旬には植え付けを完了させるなど、少し早めの安全策をとるのも一つの有効な戦略かなと思います。地温が多少高くても、その後の長い冬で低温要求が満たされる可能性に賭ける、という考え方ですね。

温暖地向けの応用テクニック

「うちの地域は暖かくて、どうしても心配…」という温暖地の方には、応用テクニックとして、あらかじめ生産者側で冷蔵処理を施された「冷蔵処理済み球根」を利用する方法もあります。「アイスチューリップ」などの名前で販売されていることもありますね。

これらはすでに低温要求が満たされているので、植え付け時期や暖冬の心配をせずに開花が期待できますが、少し特殊な球根になるので、まずは基本の植え付け時期で挑戦してみるのが良いかもしれません。

植え付けはいつまでに終える?

いろいろな地域の目安をお話ししてきましたが、結局のところ「じゃあ、最終デッドラインはいつなの?」というと、地域差はありつつも、多くの地域で「遅くとも11月末まで」というのが、春の開花を期待できる一つの答えになります。

もちろん、12月に入ってから慌てて植えても、その後の冬がものすごく寒ければ咲くことはあります。でも、それは完全に「賭け」の要素が強くなってしまいますよね。

春に確実に、そして茎がすっと伸びた立派な花を咲かせるためには、球根が地中でしっかり根を張り、冬の寒さをたっぷり経験できる期間を確保してあげることが大切です。そのためにも、10月下旬から11月中旬という、地温が下がり始めた「黄金期間」に植え付けを完了させるのが、最も安心で、私としてもおすすめしたいタイミングです。

地域別 植え付け時期の目安まとめ

情報が多くなってきたので、地域別の目安を表にまとめますね。お住まいの地域に合わせて参考にしてください。

| 地域区分 | 気候特性 | 最適な植え付け開始時期の目安 | ポイント・注意点 |

|---|---|---|---|

| 北海道・東北地方 | 寒冷地、早期に地温が低下 | 10月上旬~下旬以降 | 根雪になる前、地面が凍結する前に、球根が根を張る時間を確保します。早めの作業が吉です。 |

| 北陸・日本海側地方 | 積雪多し、多湿傾向 | 10月下旬~11月上旬以降 | 寒さは十分ですが、湿害(球根腐敗)に注意。水はけを特に良くすることが重要になります。 |

| 関東・東海地方 | 比較的温暖(太平洋側) | 11月上旬以降 | 地温が十分に下がるのを待ってから植え付けます。紅葉が見頃になる頃が目安です。 |

| 九州地方 | 温暖、晩期まで高温傾向 | 11月下旬以降(※注意) | 目安は遅めですが、低温不足による不開花リスクが最も高い地域。暖冬を考慮し、11月中旬頃に植える安全策も有効です。 |

※あくまで一般的な目安です。その年の気候(猛暑が長引く、秋の訪れが早いなど)によっても微調整してくださいね。

チューリップの球根はいつ植えるか、栽培のコツ

さて、植え付けの「時期」がバッチリ分かったところで、次は「どうやって植えるか」という具体的な栽培のコツについてです。せっかくベストなタイミングで植えるなら、その効果を最大限に引き出して、春に一番きれいな姿を見たいですよね。

植える場所(鉢植えか地植えか)による違いや、植えた後の冬の間の管理など、植え付け時期とセットで知っておきたい大切なポイントをまとめました。春の姿を想像しながら、もうひと頑張り、丁寧な作業を心がけましょう!

鉢植えと地植えの植え方

まず、植え付け時期の基本(10月〜11月)は、鉢植えでも地植えでも全く同じです。どちらの場合も、地温(鉢の場合は外気温に準じた土の温度)が15℃以下になるのを待ってから作業を始めます。

ただし、植え付けの「深さ」と「間隔」については、最終的にどのような咲き姿を目指すかによって、それぞれのコツが大きく異なります。

地植え(花壇)の場合

花壇やお庭の地面に直接植える「地植え」は、チューリップが本来持つのびのびとした姿を楽しめます。

- 深さ:球根の高さの約2〜3個分が目安です。(例:球根の高さが5cmなら、深さ10〜15cm。土の表面から球根の頭までが10cm程度になるイメージ)

- 間隔:球根1〜2個分(目安として約5cm〜15cm)

地植えの場合、ある程度しっかりと深く植えるのがセオリーです。これには理由があります。

-

- 茎の安定:深く植えることで、春に茎が伸びたときに地中でしっかり支えられ、風などで倒れにくくなります。

- 凍結・乾燥防止:地表近くよりも、地中深くの方が温度や水分の変化が緩やかです。これにより、冬の急激な寒波による凍結や、乾燥から球根を守ることができます。

間隔については、5cm〜10cm程度で密植して「花の絨毯」のように見せる方法と、15cm以上あけて「翌年の球根を太らせる」ことを目指す方法がありますが、一般的には球根1個分(5〜10cm)あけると、咲いたときのバランスが美しいかなと思います。

地植えの豆知識:球根の向きを揃えるテクニック

チューリップの球根をよーく観察してみてください。玉ねぎのように、尖った上部と平らな底面があるだけでなく、側面を見ると「平らな面(内側)」と「丸い面(外側)」があるのが分かると思います(個体差はあります)。

実は、チューリップの一番大きな最初の葉は、この「平らな面」から出てくる性質があるんです。

ですから、植えるときに、この球根の「平らな面」をすべて同じ方向(例えば、花壇を見る人の方=正面)に向けて揃えて植えると…?

春になって葉が展開したときに、葉の向きが揃い、開花したときに茎も整然と並んで、まるでプロがデザインしたような、まとまりのある美しい景観が作れますよ!ぜひ試してみてください。

鉢植え・プランターの場合

ベランダや玄関先など、限られたスペースで楽しむ「鉢植え」は、春の訪れを身近に感じられるのが魅力ですね。

-

-

- 深さ:球根の頭がわずかに隠れる程度(地植えよりかなり浅め)

- 間隔:球根1個分(球根同士がくっつくか、くっつかないか程度に密植)

-

鉢植えの最大の醍醐味は、なんといっても「密植」による華やかさです。開花したときに、まるでブーケのように鉢から花が溢れ咲く姿を演出するために、地植えとは対照的に「浅く、密に」植え付けるのが一般的です。

鉢植えの重要ポイント:用土と鉢の深さ

鉢植えを成功させるには、土と鉢選びも重要です。

-

-

- 用土:鉢植えは地植えと違って土の量が限られ、水はけが悪くなりがちです。必ず市販の「草花用培養土」や「球根用の土」など、水はけ良く配合された新しい土を使いましょう。古い土の再利用は、病気や生育不良の原因になるので避けたほうが無難です。

- 鉢の深さ:浅く植えるとはいえ、球根の下には根が伸びるスペースが必要です。見栄えを良くしようと浅すぎる鉢を選ぶと、根が詰まって水切れしやすくなります。最低でも深さが30cm程度ある鉢やプランターを選ぶのがおすすめです。

-

私たちMy Garden 編集部でも、チューリップの鉢植え(プランター栽培)について詳しく解説した記事がありますので、鉢植えで挑戦したい方は、ぜひこちらも参考にしてみてくださいね。

植え付け時の水やりと肥料

球根の配置が決まったら、いよいよ土をかけます。植え付け作業の最後を締めくくる、大切な仕上げです。

植え付け直後の水やり

土をかけ終わったら、まず鉢底から水が流れ出るまで(地植えの場合は土にしっかり染み込むまで)たっぷりと水を与えます。

この最初の水やりには、単に水分補給するだけでなく、土の粒子と球根をしっかり密着させ、球根の周りの隙間をなくすという重要な役割があります。これにより、球根が安定し、スムーズに発根を始めることができるんです。

肥料(元肥)は基本的に不要

次に肥料ですが、「植え付け時に土に肥料を混ぜ込む=元肥(もとごえ)」は、チューリップに関して言えば、基本的には不要です。

なぜなら、私たちが購入するチューリップの球根は、それ自体に春に花を咲かせるための栄養(デンプン)をパンパンに蓄えているからです。その栄養だけで、十分に花を咲かせることができます。

むしろ、市販の培養土にはすでに適度な肥料が含まれていますし、そこにさらに肥料を追加したり、球根に直接化学肥料が触れたりすると、根が傷む「肥料焼け」を起こす原因にもなってしまいます。ですので、市販の培養土を使う場合は、特に何も足さなくて大丈夫かなと思います。

土壌改良と追肥について

地植えで、土が固い粘土質だったり、水はけが悪かったりする場合、肥料(元肥)ではなく「土壌改良」として、植え付けの2週間以上前に腐葉土や堆肥をすき込んで、土をふかふかにしておくのは非常に効果的です。

肥料を与えるのは、春になって葉が展開し、球根の栄養を使い果たして「追肥(ついひ)」が必要になるタイミングです。これについては後のセクションで詳しく解説しますね。

冬の間の球根の管理方法

植え付けが終わり、最初の水やりをしたら、春に芽が出るまで、土の上は静かな状態が続きます。しかし、地中では球根が寒さに耐えながら、春に向けて一生懸命に根を伸ばしています。

この時期にガーデナーがやるべき、たった一つの、しかし最も重要な管理。それは「水切れさせないこと」です。

「冬は植物も休んでいるから、水やりは不要」と勘違いしてしまいがちなのですが、これは大きな間違い。地中の球根(根)は生きています。乾燥が続くと、球根は根を伸ばすのをやめてしまい、ひどい場合はそのまま干からびてしまいます。

鉢植えと地植えの水やり頻度の違い

冬の水やりの頻度は、鉢植えと地植えで大きく異なります。

-

-

- 鉢植えの場合: 鉢植えは、地植えに比べて圧倒的に土の量が少なく、風にさらされるため、非常に乾燥しやすいです。「冬だから」と油断せず、土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るくらいたっぷりと与える、という基本の水やりを冬の間も継続してください。特にベランダの軒下など、雨が当たらない場所に置いている場合は要注意です。

- 地植えの場合: 地植えは、基本的には冬の間の降雨(雨や雪)に任せておいて大丈夫なことが多いです。ただし、1〜2週間以上も雨が全く降らず、乾燥した晴天が続くような場合は、さすがに土の中も乾いてきますので、たっぷりと水やりをしてください。

-

乾燥もダメ、でも「過湿」はもっとダメ!

水切れは厳禁ですが、かといって「常に土がジメジメ湿っている」状態は、水切れ以上に危険です。これは「球根腐敗病」の最大の原因になります。

特に鉢植えで、受け皿に水が溜まったままにしておくのは絶対にNGです。水やりの基本は「乾いたら、たっぷり」。メリハリが大切ですね。

花が終わったら掘り上げは必要?

春に見事な花を咲かせてくれたチューリップ。私たちの心を和ませてくれた後、次の疑問は「この球根、来年も咲くの?」「植えっぱなしでいいの?」ということですよね。

結論から言うと、原産地(中央アジアなど)と気候が異なる日本の多くの地域(特に夏が高温多湿になる場所)では、植えっぱなしはおすすめできません。

なぜなら、チューリップの球根は、花が終わった後、地中で「休眠」して夏の暑さをやり過ごす性質があるのですが、日本の高温多湿な夏は、この休眠中の球根にとって過酷すぎるからです。土の中で蒸れて腐ってしまったり、病気にかかったり、体力を消耗しきってしまったりして、翌年咲くためのエネルギーを蓄えることができなくなってしまいます。

ですから、翌年も美しい花を楽しむためには、ひと手間かかりますが「掘り上げ」て、球根を快適な環境で夏越しさせてあげるのが、日本の気候における基本的な管理となります。

掘り上げの手順と重要なポイント

「掘り上げ」と聞くと難しそうですが、ポイントを押さえれば大丈夫です。翌年の球根(新しい球根)を太らせるための、花が終わった直後からの管理が鍵になります。

-

-

- 花がら摘み(最重要):花が散り始めたら、タネができる前に、すぐに花首(子房の部分)をポキッと折り取ります。ここでハサミで茎ごと切ってしまう人がいますが、絶対にNGです!タネを作るための養分を、新しい球根を太らせるために回すのが目的なので、花首だけを摘み取ります。

- 水やり・施肥の継続(最重要):ここが一番の頑張りどころです!花が終わっても、葉と茎が緑色の間は、絶対に切らないでください。この緑色の葉と茎が「光合成工場」となって、太陽の光を浴びて、新しい球根(今植わっている球根の横にできています)に栄養をどんどん送り込んでいます。葉が枯れるまでの間、私たちは水やりを継続し、さらに「お礼肥(おれいごえ)」として週に1回ほど液体肥料を与えて、光合成を全力でサポートします。

- 掘り上げのタイミング:水やりと施肥を続けていると、やがて葉や茎が黄色く変色し、枯れ始めます。これが「栄養を送り終わりました」のサインです。地上部が黄〜茶色く枯れたら(目安は5月下旬〜6月頃)、掘り上げの適期です。

- 掘り上げと保存:天気の良い日に、球根を傷つけないよう、スコップで土ごと優しく掘り上げます。掘り上げたら、根や枯れた茎葉を取り除き、土を軽く落とします(水洗いはNG)。その後は、雨の当たらない風通しの良い日陰で数日間しっかりと乾燥させます。乾燥したら、玉ねぎネットや穴を開けた紙袋などに入れ、次の植え付け時期(10月〜11月)まで、涼しい日陰で保管します。

-

掘り上げ球根の再利用について

正直なところ、掘り上げて保存する作業は少し難易度が高く、手間もかかります。また、掘り上げた球根がウイルス病などに感染していると、翌年植えてもまともに育たないリスクもあります(掘り上げた球根に不審な斑点やカビがないか、よくチェックしましょう)。

園芸に慣れていない方や、手軽に毎年美しい花を楽しみたい方は、掘り上げにこだわらず、「チューリップは一年草」と割り切って、毎年秋に新しい健康な球根を購入する方が、結果的に満足度が高いかもしれません。ご自身のガーデニングスタイルに合わせて選んでみてくださいね。

チューリップの球根はいつ植えるかの総括

さて、「チューリップの球根はいつ植えるか」というメインテーマから、植え方、そして花後の管理まで、一通り解説してきました。最後に、大切なポイントをもう一度まとめますね。

チューリップ栽培で最も重要なのは、やはり「植え付け時期」。秋(10月〜11月)の適切な時期に植えることです。特に、地温が下がり始め、球根が活動しやすい11月上旬を逃さずに作業するのが、春の美しい開花への一番の近道かなと思います。

なぜなら、チューリップが開花するためには、冬の寒さを地中でしっかり経験する「低温要求性」という、植物本来の生理的な要求を満たしてあげる必要があったからですね。

そして、適切な時期に植えることに加えて、

-

-

- 水はけの良い土と場所を選ぶこと

- 地植えは深く、鉢植えは浅く密に、という目的別の植え方をすること

- 植え付け直後と、冬の間も「水切れ」させないこと

- 花が終わった後も「葉が枯れるまで」が勝負、と心得て管理すること

-

こうした一つ一つのステップは、すべて春の開花に繋がっています。

少しの手間と、植物の生態へのちょっとした理解が、翌春、他には代えがたい感動と景色を私たちにもたらしてくれます。ぜひ、この記事を参考にして、ベストなタイミングで球根を植え付けて、来年の春、あなただけの満開のチューリップを楽しんでくださいね。

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4dfa97a2.bfa0c833.4dfa97a3.5a9ed035/?me_id=1212152&item_id=10001913&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmankai%2Fcabinet%2Ftulip%2Fimgrc0075591059.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)