当ページのリンクには広告が含まれています。

こんにちは。My Garden 編集部です。

秋が深まり、朝晩は少し肌寒さも感じるようになり、すっかりガーデニングが楽しい季節になってきましたね。園芸店やホームセンターには、来年の春を夢見させてくれる色とりどりの球根がずらりと並び始めました。特にチューリップは種類も豊富で、カタログやパッケージを見ているだけでもワクワクしますよね。来春に向けて、どの品種を植えようかと球根を準備している方も多いのではないでしょうか。

ところで、チューリップの植え方を調べていると「向き」という言葉によく出会いませんか?

「チューリップの球根に向きなんてあるの?」「ただ土に埋めるだけじゃダメ?」「植える向きってそんなに大事なの?」と疑問に思うかもしれません。何を隠そう、私も最初は球根に「向き」があるなんて、まったく意識していませんでした。尖った方を上に向けることくらいしか考えていなかったんです。

でも実は、特に鉢植えやプランターに植える場合、この「向き」という、ほんのひと手間を揃えるかどうかで、春に花が咲いたときの仕上がりの美しさが、本当に大きく変わってくるんです。

かといって、地植えの場合はどう考えたらいいのか、もし向きを間違えたら花が咲かないんじゃないか、上下逆さまはさすがにダメだよね…?と、次々に心配事が浮かんでしまいますよね。せっかく手間ひまかけて植えるなら、一番きれいな状態で咲かせてあげたいと思うのが親心かなと思います。

この記事では、チューリップの植え方における「向き」の重要性や、その科学的な理由、そして具体的な向きの揃え方について、分かりやすくご紹介します。このちょっとしたコツを知っているだけで、春のチューリップがもっときれいに、もっと素敵に咲くかもしれませんよ。

この記事のポイント

- チューリップの球根にある「向き」の簡単な見分け方

- 鉢植えやプランターで向きを揃える具体的な理由と効果

- 地植え(花壇)での向きの考え方とテクニック

- もし向きを間違えたらどうなるか(水平・垂直)

チューリップの植え方で向きが重要な理由

チューリップの植え付けで「向き」を意識する。これ、実は春の景色をワンランクアップさせるための、ちょっとしたプロのテクニックなんです。でも、決して難しいことではありませんよ。知ってしまえば「なるほど!」と思う、とても簡単なコツです。なぜ向きが重要なのか、どうやって見分けるのか、その具体的な方法を一緒に見ていきましょう。

なぜ球根の向きが重要なのか

球根の「向き」が一番影響するのは、ずばり「春の開花時の美観」ですね。生育そのものへの影響というよりは、見た目の問題が大きいです。

もし、向きをまったく意識せずにランダムに植えると、葉っぱが四方八方にあちこち向いて生えてきます。例えば、鉢植えなのに葉が内側に向かって伸びてしまい、中央に植えたビオラやアリッサムに覆いかぶさってしまったり、葉同士が交差して窮屈そうに見えたり…。

地植えでたくさん咲かせるならそれも自然で良いのですが、特に鉢植えやプランターといった限られたスペースでは、なんだか雑然とした、まとまりのない印象になってしまうかも…。

最大のメリットは、球根の向きをきれいに揃えて植えることで、葉の出る方向が整然と並ぶことです。これだけで、開花した時にとっても美しく、統一感が生まれます。まるでプロがデザインして植え付けたような、洗練された一体感が生まれるんですよ。このひと手間を知っているかどうかが、仕上がりの差につながるわけですね。

球根の向きの見分け方とは?

チューリップの球根って、玉ねぎみたいに完全な球体じゃないですよね。スーパーで売っている玉ねぎもよく見ると形が違いますが、チューリップの球根もよーく観察すると、特徴的な形をしています。この形に秘密があります。

まずは基本の「上下」

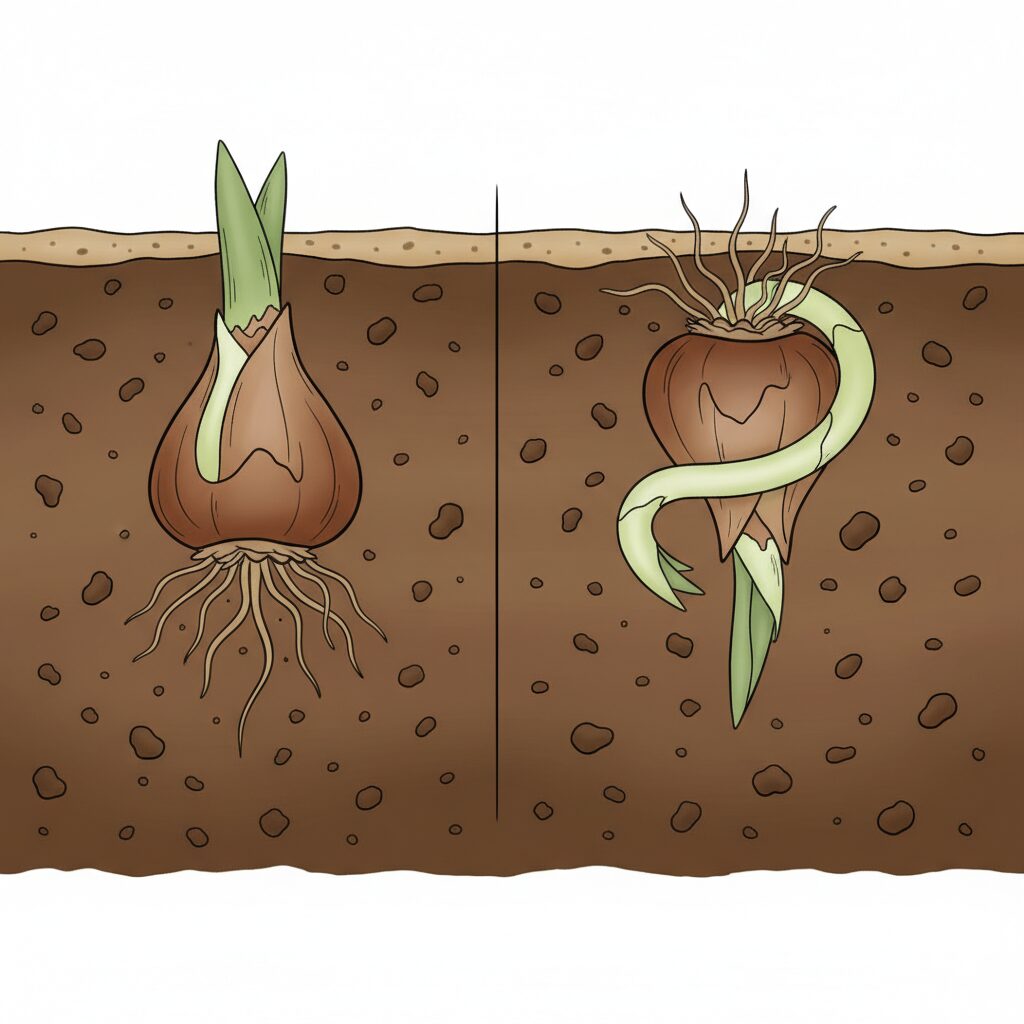

「向き」の話の前に、まず大前提となる「上下」の確認です。これは絶対に間違えてはいけません。球根を手に取って、じっくり見てみましょう。

- 上(芽が出る側):スッと尖った先端、細くなっている方です。ここから芽が伸びてきます。

- 下(根が出る側):平たい円形の底面、少しざらざらしている部分です。よく見ると、根の赤ちゃん(根基体)がポツポツと見えることもあります。ここから根が出ます。

植え付けの際は、必ず尖った方を「上」にして植えてくださいね。これは基本中の基本です。

本題の「向き(水平方向)」

そして、本題の「向き」です。球根を上下に持ったまま、横から(水平方向に)ぐるっと見てみてください。

球根の「向き」の見分け方

- 平らな面(腹):片側が比較的まっすぐか、少しへこんだ面があります。こちらが「腹」側と呼ばれたりします。

- 丸い面(尻):その反対側は、ぷっくりと丸みを帯びています。こちらが「尻」側です。

この「平らな面(腹)」が、葉の展開をコントロールする鍵になります。

最初の葉が出る方向

なぜこの「平らな面」が重要かというと、実は、チューリップの最初の大きな葉(一番下の葉)は、この「平らな面(腹)」側から展開して出てくるという性質があるんです。(生物学的には、この平らな面が元々親球根にくっついていた側で、葉の原基がこちら側にできやすいため、と言われています)

この性質を利用して、葉をどちら向きに出させたいか、私たちがある程度デザインできる、というわけですね。

球根の茶色い薄皮はむくべき?

球根についている茶色いカサカサした薄皮(外皮)は、基本的には無理にむく必要はありません。この皮は、球根の水分蒸発を防いだり、傷から守ったりする役割があります。

ただし、根が出る底面の部分が分厚く硬い皮で覆われている場合は、根がスムーズに出られるように、その部分だけそっと取り除いてあげても良いですよ。無理にむいて球根本体(鱗片)に傷をつけてしまうと、土の中でそこからカビが生えたり腐敗したりする原因になるので、本当に優しく扱ってくださいね。

鉢植えでの向きの揃え方

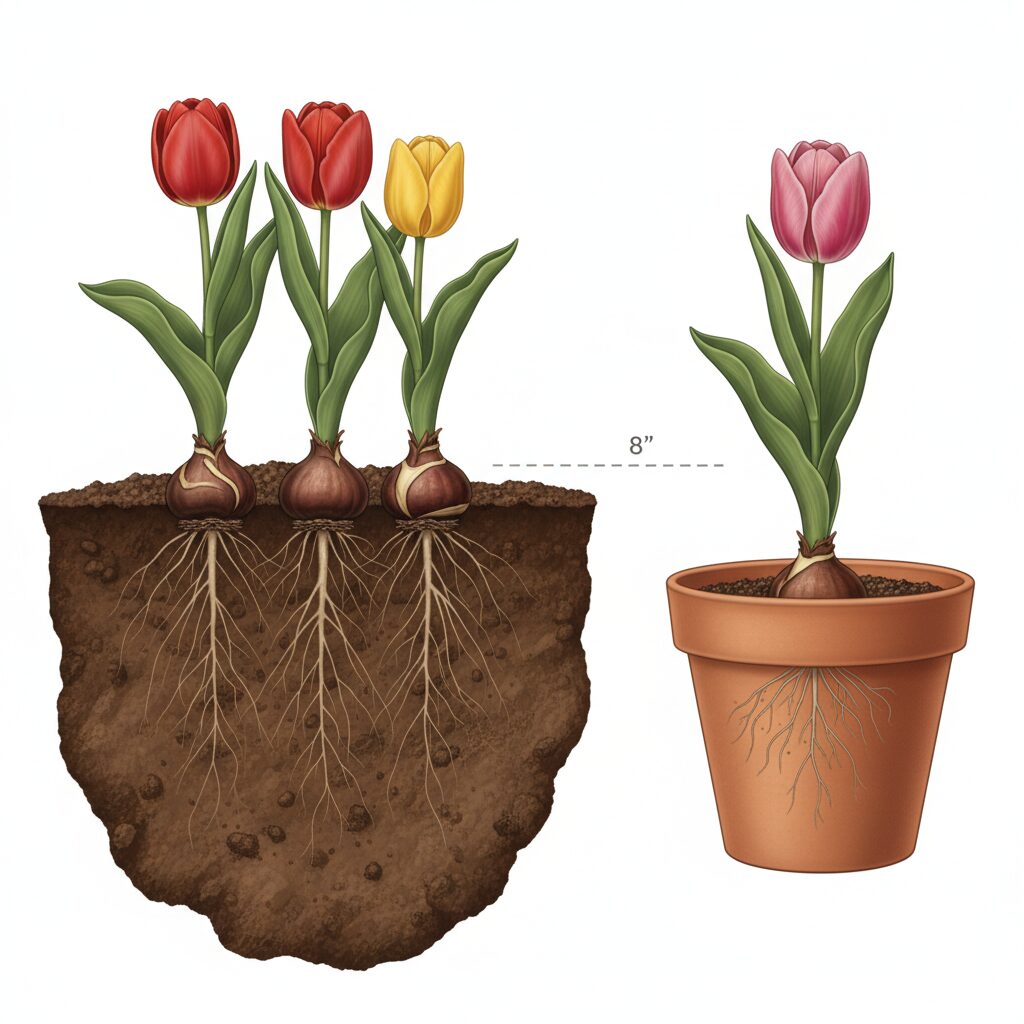

丸い鉢植えに植える場合、この「向き」の効果が一番分かりやすいです。特にビオラやパンジーなど、他の草花と寄せ植えにする時に真価を発揮しますよ。

ズバリ、すべての球根の「平らな面(腹)」を、鉢の縁(外側)に向けてぐるっと一列に並べて植えてみてください。

こうすることで、春になって葉が出てくると、最初の大きな葉がみんな鉢の外側に向かってきれいに展開します。内側がスッキリし、外側に向かって葉が広がるので、まるで葉が鉢を優雅に縁取る(フレーミングする)ような仕上がりになって、とってもおしゃれですよ。

これには、見た目以外にも大きなメリットがあります。

- 中央のスペース確保:葉が外側に開くので、鉢の中央部分にスペースができます。そこにビオラやパンジー、アリッサムといった他の草花を植えるスペースが確保しやすくなります。葉が内側で混み合うと、中央の花が日陰になったり蒸れたりしますからね。

- 風通しと日当たり:葉が内側で混み合わないので、株元への日当たりや風通しが良くなります。結果として、多湿による病気(特にカビ系の病気)のリスクを低減する効果も期待できるかもしれません。

寄せ植えの場合は、このテクニックはぜひ試してみてほしいなと思います。

プランターでの向きと効果

長方形のプランターに植える場合も、考え方は鉢植えと基本的に同じです。どう並べるかで、テクニックを使い分けましょう。

一列植えの場合

プランターの縁に沿って一列に植える場合は、すべての球根の「平らな面(腹)」を、プランターの縁(長い辺の外側)に向けてみてください。

そうすると、葉がプランターの外側に向かってきれいに並んで展開します。プランターの内側(壁際など)がスッキリするので、株元も蒸れにくくなりますし、何より見た目がとても整然として美しい仕上がりになります。

二列植え(ジグザグ植え)の場合

もし二列(ジグザグなど)に植える場合も、すべての平らな面を同じ方向(例えば、プランターの長辺と平行になるように)に揃えると、葉の向きに統一感が出てきれいですよ。あるいは、両側の列ともに「平らな面を外側に向ける」と、両サイドに葉が広がる形になりますね。どう見せたいかでデザインしてみてください。

チューリップのプランターへの植え方については、植え付けの深さや土の量なども含めて、こちらの記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

チューリップのプランター植え方!球根の向きや深さ、水やりまで徹底解説

地植えでの向きを揃えるテクニック

花壇など、地植えの場合はどうでしょうか。

地植えはスペースが広いので、鉢植えほど神経質にならなくても大丈夫かな、と私は思います。たくさんのチューリップが、それぞれ自然に葉を展開させているのもナチュラルで素敵ですよね。

でも、もし花壇のデザインにこだわりたいなら、このテクニックは有効です。

列植え(ボーダー花壇)の場合

花壇の縁取りや通路沿いに列を作って植える(列植え)なら、すべての球根の「平らな面」を同じ方向(例えば、通路側や、すべて南向きなど)に揃えて植え付けます。こうすると、葉が一方向に整然と並ぶので、美観が格段にアップします。まるでパレードみたいで可愛いですよ。

群植(かたまり植え)の場合

また、かたまりで植える「群植」の場合でも、向きを揃えておくと、葉の展開する向きが揃うので、より密度の濃い、豪華な花壇に見せることができます。例えば、かたまりの中心を向くように植えたり、すべて同じ方向(例:南向き)に揃えたり、色々試せそうですね。

それに、葉の向きが揃っていると、後で除草したり、花が終わった後に花がらを摘んだりする管理作業もしやすくなる、という隠れたメリットもあるんですよ。(葉の向きがバラバラだと、作業中にうっかり大事な葉を折ってしまったりしますからね…)

チューリップの植え方と向きの基本技術

「向き」を揃えるテクニックは、あくまで美しい仕上がりのための「仕上げ」の技術です。その前に、チューリップが元気に育つための「土台」となる基本的な植え方(時期や深さ、場所)をしっかり押さえておくことが、もっと大切ですね。向きを間違えた場合の対処法と合わせて、失敗しないための基本をしっかりチェックしましょう。

向きを間違えたらどうなる?

「もし、植え付けに夢中になって、平らな面の向きを揃えるのを忘れたら…?花が咲かなくなったりしない?」

大丈夫です、安心してください。もし水平方向の「向き」を揃え忘れても、チューリップの生育自体には深刻な問題はありません。花もちゃんと咲きます。

ただ、先ほどお話ししたように、特に鉢植えやプランターでは葉の出方が不揃いになります。「あ、この葉だけ内側に向いちゃった…」とか「葉同士がぶつかって窮屈そう…」といった感じで、ちょっと雑然とした見た目になるかな、という程度ですね。

生育には影響がないと分かっていれば、安心ですよね。まずは気軽に植えてみることが一番です!

上下逆さまに植えた場合のリスク

水平方向の「向き」は美観の問題でしたが、「上下」の間違いは致命的になる可能性があります。

もし、尖った方を下にして「上下逆さま」に植えてしまったら…。

【警告】上下逆さまは絶対に避けて!

植物には「負の重力屈性」といって、重力と反対側(つまり上)に向かって芽を伸ばそうとする性質があります。そのため、逆さまに植えても、球根は「あ、こっちが上か!」と土の中で必死に自分で方向転換して、芽を地上に出そうとします。

しかし、この180度のUターンには、球根に蓄えられたエネルギーを膨大に消費してしまいます。春に咲くためのエネルギーを、土の中で使い果たしてしまうんですね。

結果として、発芽がものすごく遅れたり、エネルギー不足で茎が十分に伸びないまま低い位置で咲いたり(背が低いチューリップになってしまいます)、最悪の場合は地上に出るエネルギーが尽きて、土の中で腐敗して花が咲かない可能性も…。

「尖った方を上にする」という基本中の基本ルールは、必ず守ってくださいね。

植える深さと向きの関係性

水平の「向き」も大事ですが、垂直の「深さ」は生育に直結する、もっと重要なポイントです。そしてこのルール、実は地植えと鉢植えでまったく逆だということをご存知でしたか?

園芸書やサイトによって「球根の2~3倍の深さ」と「球根の頭が少し出る程度」という、一見矛盾した情報がありますが、これは植える場所によって使い分けるのが正解なんです。

地植えの場合:「深く」植える

地植えの場合、目安は「球根の高さ(大きさ)の2~3倍」の深さです。つまり、球根の上に、球根2~3個分の土がかぶるイメージですね。(例えば、高さ5cmの球根なら、球根の頂点が地表から10~15cm下になるように、つまり球根の底が深さ15~20cmの位置に来るように植えます)

これにはちゃんとした理由があります。

- 乾燥防止:地表に近いと土が乾燥しやすいですが、深く植えることで土中の湿度を一定に保てます。

- 温度変化の緩和:冬の急激な温度変化(凍結と融解の繰り返し)や、強い霜柱(霜で土が持ち上がること)の影響を受けにくくなります。

- 倒伏防止:深く植えることで根がしっかり張り、地上部(茎)も土に支えられるため、春に茎が伸びたときに強い風などで倒れにくくなります。

浅く植えすぎると、球根が乾燥しやすく、根も深く張れないので、春に花茎が短くなる原因にもなるようです。

鉢植え・プランターの場合:「浅く」植える

一方、鉢植えやプランターは、地植えと違って深さが限られています。ここで重要なのは「球根の深さ」よりも「球根の下に、根を張るための土の深さ」を確保することです。

もし鉢植えで地植えルール(深く)を守ろうとすると、球根が鉢底近くになり、根が伸びるスペースがなくなりますよね。チューリップの根は意外としっかり張り、鉢底まで達することも多いので、最低でも10cm~15cmは根が伸びるための土の層(根鉢スペース)が欲しいところ。これでは本末転倒です。

ですから、鉢植えではあえて「球根の頭が少し出る(見える)程度」に浅く植え、球根の下に最大限の土の層を確保するのが正しい技術なんです。球根の上にかぶせる土は1~2cmもあれば十分ですよ。その上からビオラなどを植えることもできますしね。

| 項目 | 地植え | 鉢植え・プランター |

|---|---|---|

| 植え付け深さ | 深い(球根の高さの2~3倍) | 浅い(球根の頭が少し出る程度) |

| その理由 | 乾燥・温度変化・倒伏を防ぐため | 球根の下に「根が張るスペース」を確保するため |

| 植え付け間隔 | 球根2~3個分(密植なら1個分) | 球根1個分(詰めて植える) |

植え付け時期と場所の選び方

チューリップの植え付けで一番失敗が多いのが、実は「時期」かもしれません。「向き」や「深さ」を完璧にしても、時期を間違えると元も子もなくなってしまいます。ここが最大の難関かもしれません。

植え付け時期:「紅葉の見頃」(地温15℃以下)

最適な目安は、ガーデニングの目安として信頼できる「紅葉の見頃」です。地域によって差がありますが、だいたい10月下旬から11月いっぱいが目安になりますね。温暖な地域だともう少し遅く、12月上旬くらいまで大丈夫なこともあります。

なぜ紅葉が目安かというと、それは地温(気温)が安定して15℃以下になったことを示す、自然界の分かりやすいシグナルだからだそうですよ。チューリップの球根は、この15℃以下という温度が発根のスイッチになります。

早植え・遅植えのリスク(最重要)

- 早すぎると(15℃以上):これが最大の失敗原因です。気温がまだ高いと、球根が土の中で高温にさらされ、チューリップ腐敗病(フザリウム)などの病原菌が活発になり、単純に球根が腐敗したり、病気にかかったりするリスクが激増します。

- 遅すぎると(年明けなど):逆に遅すぎると、寒さで根が伸びる前に土が凍ってしまったり、春の開花までに根が十分に張る時間がなくなったりします。根が浅いと、春先に水分や養分をうまく吸収できず、花茎が伸びない(背が低いまま咲く)原因になります。

早く植えたい気持ちをぐっとこらえて、しっかり寒くなるのを待つのが成功の秘訣ですね。植え付け時期の詳しい目安については、こちらの記事も参考にしてみてください。

チューリップの球根はいつ植える?秋植え時期の目安と失敗しないコツ

植え付け場所の3大条件

植える場所は、地植え・鉢植え共通で以下の3つの条件が揃う場所を選びます。

- 日当たり:芽が出てから花が咲き終わるまでは、日当たりが良い場所を好みます。半日陰でも育ちますが、やはり日なたの方が花色も鮮やかで、茎もがっしり育ちます。

- 水はけ:これが非常に重要です。チューリップは多湿を嫌います。水はけが悪いと土中が常にジメジメした状態になり、根腐れや球根の腐敗の原因になります。地植えで水はけが悪い場所は、土を盛り上げて畝(うね)にする(レイズドベッド)などの工夫が必要です。

- 風通し:風通しが悪いと、特に葉が茂った時に蒸れて病気(うどんこ病など)にかかりやすくなります。

鉢植えの置き場所:「必ず屋外」

そして、鉢植えやプランターは、植え付けたら必ず「屋外」に置いてください。雨が直接当たる場所でも、軒下でも大丈夫です(軒下の場合は水やりを忘れないように)。

チューリップは、冬の間に屋外でしっかりとした寒さに一定期間当たることで(これを低温要求やバーナリゼーションと言います)、春に花芽が作られて茎が伸びるようにプログラムされています。暖かい室内に取り込んでしまうと、この「寒さ」を経験できず、「冬が来なかった」と勘違いしてしまいます。結果、花芽が形成されなかったり、茎が伸びずに葉の間で花が咲いてしまったりする(ブラインド)原因になります。雪や霜が降りても球根は土の中で守られているので、心配いりませんよ。

冬の水やりと管理のコツ

植え付けたら、芽が出るまでは放置…ではありません。特に鉢植えやプランターは、人間が水やりを管理してあげる必要があります。この冬の間の「見えない」管理が、春の開花に大きく影響します。

鉢植え・プランター:「乾いたらたっぷり」が鉄則

芽が出ていない間も、土の中では根が活動を始めています。冬場でも、土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れるまでたっぷりと水を与えます。

冬は乾燥する日も多いので、「植えたから春まで何もしない」でいると、土がカラカラになってしまいます。冬の間に水切れさせてしまうと、せっかく伸びようとしていた根の成長が止まってしまいます。この「見えない」部分での生育不良が、春になってからの「花茎が伸びない」「花が小さい」「葉先が枯れる」といった問題に直結してしまうんです。

ただし、常に土が湿っている状態は根腐れの原因になるので、必ず「土の表面が乾いたこと」を確認してから水やりするのがコツですね。

地植え:「基本不要」

一方、地植えの場合は、土壌自体に保水力があり、雨も降るので、よほど日照りが続いてカラカラに乾燥しない限り、基本的に水やりは不要です。植え付けの時にたっぷり水をあげたら、あとは自然の恵みに任せて大丈夫なことが多いです。

チューリップの植え方と向きの総まとめ

ここまで、チューリップの植え方と「向き」について、その理由や具体的な方法、そして「向き」以前に大切な基本技術について見てきました。

「向き」を揃えるのは、主に鉢植えやプランターで、春の「美観」をワンランクアップさせるための「仕上げ」の技術だということが分かりましたね。やり方は「平らな面を外側に向ける」だけなので、とっても簡単です。ぜひ今年の植え付けで試してみてください。

でも、それ以上に大切なのは、

チューリップ栽培成功の鍵

- 「時期」を守る(15℃以下。腐敗を防ぐ最大のポイント)

- 「深さ」を使い分ける(地植えは深く、鉢植えは浅く)

- 「冬の管理」を怠らない(屋外で寒さに当て、鉢植えは水切れさせない)

という、チューリップが元気に育つための生理的な要求を満たす「基本」を守ることです。

これらの基本をしっかり押さえた上で、最後の仕上げとして「向き」を揃える。これが、チューリップ栽培を成功に導く一番確実なプロセスかな、と私は思います。春に美しい花が咲くのが今から楽しみですね!

花が咲き終わった後の球根の掘り上げや管理方法も、来年また楽しむためには重要です。チューリップは日本の夏(高温多湿)が苦手で、植えっぱなしだと咲きにくいことが多いので、花後の手入れについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

チューリップ花が終わったらどうする?球根の掘り上げと保存方法

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4dee6ae8.88ae2a48.4dee6ae9.519f409c/?me_id=1224591&item_id=10005146&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwfgarden%2Fcabinet%2Ffallbulb%2Ftulip%2Ftulip50-2.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)