当ページのリンクには広告が含まれています。

こんにちは。My Garden 編集部です。

大切に育てている植物の元気がなくなったり、葉が黄色くなってきたりすると、とても心配になりますよね。「もしかして根腐れ?」と不安になって、その原因を調べに来られたのかもしれません。

元気がないと、つい「水が足りないのかな?」と思って水をあげすぎてしまうこともありますが、実はその「水のやりすぎ」という行為が、なぜ、どのようにして根腐れを引き起こすのか、その本当の理由(メカニズム)を知ることが、解決への一番の近道なんです。観葉植物がしおれる理由、水はけが悪い土の問題、そして、もし根腐れしてしまった場合の具体的な対処法や、どうすれば瀕死の状態から復活できるのか。

この記事では、そんな根腐れに関するさまざまな疑問や不安を解消するために、私たち編集部が集め、検証した情報を、できるだけ分かりやすく、そして詳しく解説していきますね。もう二度と大切な植物を弱らせないために、一緒に学んでいきましょう。

この記事のポイント

- 根腐れの具体的な原因と、それが土の中で引き起こす「窒息」のメカニズム

- 手遅れになる前に危険なサインを見逃さないための、症状別セルフチェックリスト

- 根腐れしてしまった時の緊急対処法と、安全な植え替えの全手順

- 二度と繰り返さないための、水やり・土選び・鉢選びの根本的な予防策

根腐れの原因と症状の見分け方

根腐れは、その名の通り「根」が腐ってしまうことですが、非常に厄介なのは、その初期段階では土の中で静かに進行していて、私たちの目には見えないところです。でも、植物は「もう限界だよ!」と、地上部(葉や茎)を通じて、私たちに必死に「SOSサイン」を送ってくれています。まずは、そのサインに正しく気づく方法から見ていきましょう。

地上部に出るこれらのサインは、根が正常に機能しなくなった結果として現れる「間接的な症状」です。栄養や水分が体に行き渡らなくなった結果、どのような変化が現れるのか。これらの初期サインを見逃さないことが、植物を救うための最も重要な第一歩になりますよ。

根腐れの初期症状チェック

数あるサインの中で、一番わかりやすく、そして深刻度が高いのが、「土はしっかり湿っているのに、植物全体がしおれている」という状態です。

普通、植物がしおれていたら「水が足りない!」と慌てて水をあげますよね。それが正常な反応です。でも、根腐れの場合は、すでに根がダメージを受けて「水分を吸い上げる能力」そのものを失っています。水道の蛇口(土)が開いていても、ポンプ(根)が壊れていて水をビル(葉)の屋上まで届けられない状態です。

だから、この状態でもし「水が足りない」と勘違いしてさらに水を与えてしまうと、しおれは一向に回復しないどころか、土壌の酸素不足を決定的に悪化させ、根の窒息を早めてしまいます。これは根腐れを診断する上で、最も決定的かつ緊急性の高いサインと言えますね。

他にも、日常の観察で気づける初期サインはたくさんあります。

葉の異常(黄変・落葉)

植物は、根からの水分や養分の補給が絶たれると、生き延びるために体力を温存しようとする(代謝を落とす)防衛反応を示します。

- 下葉からの黄変(クロロシス): 体力のある新しい葉を維持するため、まず古い葉(幹や茎の根元に近い「下葉」)から養分を抜き取ろうとします。特に、窒素やマグネシウムといった植物体内で移動しやすい養分が古い葉から新しい葉へ転流するため、下葉から順番に黄色く変色し始めます。これは、単純な栄養不足(特に窒素欠乏)のサインでもありますが、根腐れによる吸収不良が原因であるケースが非常に多いです。

- 葉がポロポロ落ちる(離層の形成): 観葉植物(特にパキラやウンベラータなど)や多肉植物が、緑色の健康そうな葉でさえ、少し触れただけ下葉からポロポロと簡単に葉を落とし始めます。これは、植物が水分の蒸散面積(葉の数)を強制的に減らそうとして、葉の付け根に「離層」というブロック壁を意図的に作る、自己防衛的な反応です。

成長の停滞

根からのエネルギー(ATP)供給が止まるため、新しい細胞を作る活動、すなわち「成長」がストップします。

- 新芽の停止・小型化: 成長期であるはずの春や初夏になっても、新しい芽が全く出なくなる。あるいは、出てきても非常に小さく、色が薄かったり、縮れて奇形になったりすることがあります。これは、成長点にエネルギーが回っていない明確な証拠です。

- 全体的な元気のなさ: 葉の色が全体的に薄く(白っぽく)なり、鮮やかさが失われます。葉が下向きに垂れ、ハリ(膨圧)が失われます。

- 幹・茎の変色: 症状が進行すると、腐敗が地上部にまで達し、土に接している幹や茎の根元がブヨブヨと柔らかくなったり、黒っぽく変色したりします。この段階になると、回復はかなり困難になります。

これらのサインが複数見られる場合、土の中での深刻な異常を強く疑う必要があります。

根腐れの見分け方:匂いや根の色

「どうも怪しい…」と地上部のサインから根腐れが強く疑われる場合、もはや診断は「X線検査(土の中の可視化)」しかありません。勇気を出して、植物を鉢からそっと抜いて、根の状態を直接チェックしてみましょう。

診断は、視覚(色)、触覚(硬さ)、嗅覚(匂い)を使って、客観的に行います。

| チェック項目 | 健全な根(OK) | 根腐れした根(NG) |

|---|---|---|

| 色(視覚) | 白、または薄いクリーム色。モンステラなどは健康でも茶色い表皮があります。 | 濃い茶褐色、または真っ黒に変色。生気がありません。 |

| 硬さ・感触(触覚) | ハリと弾力があり、指でつまんでも簡単にはちぎれません。 | ブヨブヨ、ドロドロ。指で触ると溶けるように簡単に崩れます。 |

| 匂い(嗅覚) | 健康的な土の匂い(森林の土の匂い)、あるいはほぼ無臭です。 | ドブのような腐敗臭、カビ臭、酸っぱい発酵臭など、明らかな不快臭がします。 |

| 状態(視覚・触覚) | 太い根から細い根(根毛)までしっかりとした太さがあります。 | 皮がスルッと剥け、中心の細い繊維(中心柱)だけが残ります。 |

特に特徴的で、診断の決め手となるのが、根腐れした根の感触です。指で軽くつまんで引っ張ると、根の表面の皮(表皮)だけがストッキングのようにスルッと剥けて、中心にある髪の毛のような細い繊維(中心柱)だけが残る状態です。これは、表皮の細胞が完全に壊死・分解されていることを示しており、ここまでくると、根腐れは確定と言っていいでしょう。

根詰まり(サークリング)との違い

鉢から抜いたときに、根が鉢の形に沿ってグルグルと回り、土が見えないほどパンパンに固まっている状態を「根詰まり(サークリング)」と呼びます。これも植物の成長を阻害する大きな要因ですが、病気である根腐れとは全く別物です。

「根詰まり」と「根腐れ」は別物です

根詰まり (物理的な問題): 根は密集して硬く固まっていますが、個々の根の色は白く健康的で、腐敗臭もしません。これは「部屋が窮屈だよ!」というサインであり、必要な対処は「植え替え(サイズアップ)」です。

根腐れ (病理的な問題): 根が黒くドロドロになり、不快な腐敗臭がします。これは「病気で死にかけている!」というサインであり、必要な対処は「治療(腐敗部の切除と土の全交換)」です。

根詰まりを放置すると、土の中の根の密度が高くなりすぎて通気性が悪化し、結果として根腐れを誘発することはありますが、現象としては明確に区別して対処する必要があります。

観葉植物が根腐れしたサイン

モンステラやパキラ、ポトス、ウンベラータなど、私たちが室内で楽しむ観葉植物が、なぜか根腐れしやすいのには、実ははっきりとした理由があります。それは、室内特有の栽培環境、すなわち「日照不足」と「風通しの悪さ」のダブルパンチです。

観葉植物の多くは「耐陰性(日陰に耐える力)」があると宣伝されています。でも、これは「日陰で元気に育つ」という意味では決してなく、あくまで「日陰(光合成がギリギリできるレベルの暗さ)でも、なんとか枯れずに耐えてくれる」というレベルの強さなんです。

光が足りないと、植物はエネルギー源である「光合成」を十分に行えません。光合成が鈍ると、植物は葉から水分を蒸発させる「蒸散」という活動も自然と鈍らせます。蒸散が鈍るということは、つまり、根から水を吸い上げるポンプの力が極端に弱くなるということです。

それなのに、土の表面が乾いたからといって、日当たりの良い場所で育てるのと同じスケジュールで水やりをしていると、どうなるでしょう?

植物が吸わない水が、土の中に常にジメジメと滞留することになります。この状態が(例えば1週間以上も)続くと、土の中の酸素が根や微生物によって消費され尽くし、新しい酸素も供給されないため、根が窒息してしまいます。これが、日照不足の室内で管理する観葉植物に根腐れが多発する最大の原因なんですね。

適切な観葉植物の水やりの基本を理解することは、根腐れを防ぐ上で最も重要な知識の一つです。

パキラなど幹が太い植物の注意点

特にパキラやガジュマル、アデニウム(砂漠のバラ)のように、幹や根の基部が太く発達している植物(コーデックス)は、その太い部分に水分を溜め込む「貯水タンク」の機能を持っています。

一見、土がカラカラに乾いているように見えても、植物本体にはまだ十分な水分が残っていることが多いんです。この「見た目」に騙されて過剰な水やりを続けると、根だけでなく、その貯水タンクである幹の基部から腐敗してブヨブヨになることがあります。こうなると回復は非常に難しいため、これらの植物は特に「乾燥気味」を徹底することが重要ですよ。

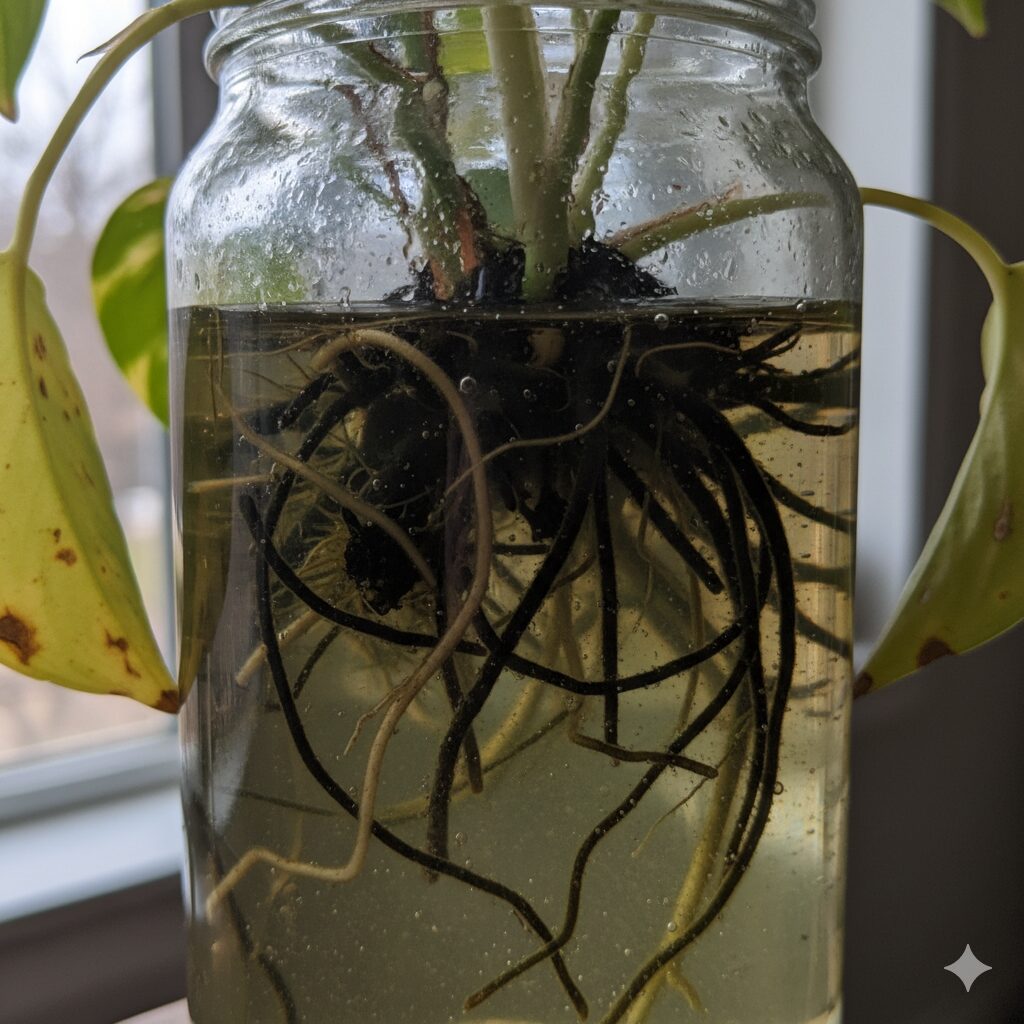

ハイドロカルチャーと根腐れ

「土を一切使わないハイドロカルチャー(水耕栽培)や水挿しで、なぜ根腐れするの?」と疑問に思うかもしれません。水だけで育てているのに、水が原因で腐るなんて、矛盾していますよね。

実はこれこそが、根腐れの「本質」がよくわかる、とても重要なパラドックスなんです。

前述の通り、根腐れの本当の原因は「水」そのものではなく、「酸素(O2)不足」です。

土で育てる根(土中根)は「土の隙間(気相)」から酸素を得ますが、ハイドロカルチャーの根(水中根)は「水中に溶け込んだ酸素(溶存酸素)」を使って呼吸しています。しかし、この溶存酸素は、無限にあるわけではありません。

水の交換をサボると危険です

水を長期間(例えば1週間以上)交換しないでいると、容器の中では以下のような最悪の連鎖が起こります。

- 根が呼吸して、水中の限られた酸素(溶存酸素)を消費し尽くしてしまいます。

- 特に夏場など水温が上がると、気体が水に溶け込む量は減るため(コーラの炭酸が抜けるのと同じ原理)、水中の酸素はさらに減少。酸素不足に拍車がかかります。

- 根から出た老廃物や、剥がれ落ちた古い細胞(有機物)が水の中に蓄積します。

- これらをエサにして、酸素のない水を好む雑菌(嫌気性の病原菌や腐敗菌)が爆発的に繁殖します。

結果として、「酸素がなく、有機物と雑菌だらけになった古い水(=腐った水)」の中で、根は呼吸ができずに窒息し、そこに雑菌が取り付いて腐敗してしまうんです。

根腐れ防止剤の本当の役割

対策としては、こまめな水の全交換(酸素が豊富な新しい水に入れ替え、老廃物を捨てる)が基本中の基本です。加えて、「根腐れ防止剤」として販売されているゼオライトやミリオンA(ケイ酸塩白土)を容器の底に入れておくのも非常に有効です。

ただし、知っておいていただきたいのは、これらは「殺菌剤」ではないということです。これらの鉱物は、その表面に人間の目には見えない無数の微細な穴を持っており、水中の老廃物(病原菌のエサとなるアンモニアや有機酸など)を「吸着」し、水を浄化する「物理的なフィルター」のような役割を果たします。つまり、病原菌のエサを奪うことで、その爆発的な増殖を「予防」してくれるんですね。腐敗が始まってからでは効果が薄いので、予防的に使うことが大切です。

根腐れを招く土の状態とは

水やりや日照、風通しに気をつけているつもりでも、根腐れが起こる場合があります。その隠れた犯人は「土」そのものの「物理性」かもしれません。

私たちが「良い土」と呼ぶのは、土の粒子が適度に集まって小さな塊になった「団粒構造」が発達した土です。この構造のおかげで、土の中には大きな隙間(水や空気が通る道)と小さな隙間(水を保持する道)がバランスよく存在し、植物は「水はけ(排水性)」と「水持ち(保水性)」、そして「通気性」を同時に享受できます。

しかし、植え替えをせずに何年も同じ土を使っていると、この命とも言える団粒構造が崩れてしまいます。

- 日々の水やりや根の圧力で、土の団粒が崩れて「微塵(みじん)」と呼ばれる粉のような状態になります。(単粒構造化)

- この微塵が、水やりのたびに水と一緒に流れ、土の大きな隙間(空気の通り道)をセメントのように埋めてしまいます。

- 結果、土はカチカチに固く締まり、通気性や排水性が極端に悪化した「窒息状態の土」になってしまいます。

こうなると、水やりをしても水がなかなか鉢底から引かず(ウォータースペースが機能しない)、土の中は常に酸素が届かない状態になってしまいます。これでは、どんなに水やりの頻度に気をつけていても、根は呼吸ができず窒息してしまいますよね。

こんな土は根腐れリスク大!

- 古い土の使い回し: 団粒構造が崩壊している上、前作の植物の病原菌や害虫の卵が蓄積している可能性があり、最も危険です。

- 庭の土をそのまま使用: 日本の土壌は、火山灰土(黒土)や粘土質(赤土)が多い傾向にあり、鉢植えにそのまま使うと通気性・排水性が不足しがちです。

- 不適切な培養土の流用: 例えば、室内管理の観葉植物に、保水性・保肥性を極端に高めている「野菜用の土」をそのまま使うなど。用途に合わない土は過湿の原因になります。

- 鉢底穴のない鉢: デザイン重視の鉢カバー(穴なし)に直接植え込むのは論外です。水が逃げ場を失い、100%根腐れします。

植物を植える際は、その植物の特性(乾燥を好むか、湿潤を好むか)に合った、新しく清潔な土を使うことが大前提です。適切な培養土の培養土、初心者の選び方。失敗しない基本ガイドを知っておくことは、根腐れを防ぐ上で非常に重要です。

根腐れの原因と正しい対処法

さて、根腐れの恐ろしい症状や、それを引き起こす様々な環境的な原因がわかったところで、次はいよいよ実践編です。「水のやりすぎ」の本当の意味を深掘りし、もし「ウチの子、根腐れかも…」と診断された場合の緊急対処法、そして今後の予防策について、具体的に解説していきます。

根腐れは、人間で言えば「重度の感染症」や「臓器不全」のようなもの。発見したら、一刻も早い「外科手術」と「集中治療」が求められます。

根腐れと水やりの関係

根腐れの最大の引き金は「水のやりすぎ」だと、誰もが口を揃えて言います。でも、この言葉は少し誤解を生みやすいかなと私は思います。正確に言うと、これは「一回にあげる水の量(how much)が多すぎた」ことよりも、「あげる頻度(how often)が多すぎた」こと、つまり「土が乾く間(インターバル)」を与えなかったことの問題であることがほとんどです。

なぜなら、しつこいようですが、植物の根も私たちと同じで「呼吸」をしていて、土の中の酸素(空気)を絶えず必要としているからです。根は酸素を使ってエネルギー(ATP)を生み出し、そのエネルギーで水分や養分を能動的に吸収しています。

私たちが「水やり」と呼ぶ行為の本当の目的は、水を与えることと同時に、鉢底から古い水と根の呼吸で溜まった二酸化炭素を押し出し、水が引いた後に新しい酸素を土壌内に引き込む「ガス交換」を促すことでもあります。

土の表面が乾いたように見えても、鉢の中、特に鉢底付近はまだ湿っています。この「中がまだ湿っている状態」で次の水やりをしてしまうと、根が酸素に触れる時間がなく、常に息苦しい(窒息)状態が続いてしまうんです。これが「頻度」が問題である理由です。

水やりの鉄則と「乾いた」の客観的な確認方法

鉄則: 「土が(表面だけでなく)中まで乾いたのを確認してから、あげる時は鉢底から流れ出るまでたっぷり。受け皿の水は10分以内に即捨てる」

これを徹底することが、根腐れを防ぐ最大のコツです。「乾いた」の確認方法は、感覚に頼らず、客観的な方法を使いましょう。

- ① 指(触診): 最も原始的で、最も確実な方法です。土の表面下、第二関節(約3〜4cm)まで指をグッと入れ、その部分の土の湿り気を確認します。ここで湿り気を感じなければ(乾いていれば)水やりのサインです。

- ② 割り箸(可視化): 乾いた割り箸や竹串を、鉢の縁に沿ってできるだけ底まで差し込み、数分後に抜きます。箸に湿った土がベっとりついてこなければ、水やり時です。(乾いたケーキに串を刺すのと同じ原理ですね)

- ③ 鉢の重さ(感覚): これは少し上級者向けですが、水やり直後の「最も重い時」と、乾き切った時の「最も軽い時」を手で覚えます。毎日持ち上げて「あ、軽くなったな」と感じたら水を与えます。

- ④ 水分計(ツール): 上記の方法に自信がない、または鉢が大きすぎて指や箸が届かない場合は、科学の力に頼るのが確実です。土に差しておくだけで、色の変化などで水分状態を教えてくれる水分計(サスティなど)を活用しましょう。

そして、水やり後、受け皿に溜まった水。これは「鉢の中の汚れた空気と老廃物が溶け込んだ水」です。これを溜めたままにするのは、植物を汚水に浸しているのと同じで、鉢底の最も重要な根を確実に窒息させる最悪の行為です。必ず10分以内に捨てる習慣をつけてくださいね。

根腐れへの対処:植え替え手順

根腐れが確定したら、もはや一刻の猶予もありません。「そのうち治るかも…」という淡い期待は捨ててください。手遅れになる前に、必要な道具(清潔なハサミ、新しい土、鉢底石、新しい鉢など)を揃えて、思い切って「外科手術」を行いましょう。

Step 0:復活可能性の見極め(トリアージ)

まず、現実的な見極めが必要です。残念ながら、どれだけ手を尽くしても手遅れ、というケースもあります。

- 復活の可能性(高): 根の一部(例えば30%以上)がまだ白く、ハリのある健康な状態である。幹や茎の中心部がまだ硬く、しっかりしている。

- 復活の可能性(低): ほとんど(90%以上)の根が黒くドロドロである。

- 手遅れ(ほぼ不可能): 根がすべて腐敗している。腐敗が「根元(クラウン)」や「幹の中心部」まで進行し、幹を押すとブヨブヨしている、あるいは中が空洞になっている。

手遅れの場合、残念ながら株全体の蘇生は不可能です。ただし、腐敗が達していない健康な「枝」や「茎」が残っていれば、それをカットして「挿し木」や「水挿し」にすることで、新しい個体として再生できる可能性はあります。諦めずに試してみてください。

Step 1:植物を鉢から優しく抜く

鉢から植物を慎重に取り出します。根がすでに弱っているため、健康な根までブチブチと傷つけないよう、無理に引っ張ってはいけません。鉢の側面をトントンと叩いたり、細い棒(割り箸など)で鉢と土の縁をぐるりと一周ほぐしたりして、ゆっくりと引き抜きます。

Step 2:腐敗した根と古い土の徹底的な除去(最重要)

ここが手術のハイライトであり、最も重要なプロセスです。

- 古い土の除去: バケツに張ったぬるま湯(常温の水)の中などで根を優しく振り洗いし、古い土(病原菌の温床となっています)をできる限りすべて除去します。健康な根を傷つけないよう、優しくほぐしてください。

- ハサミの消毒(必須): 必ず「清潔な」ハサミを使います。使用前にライターの火で刃先を数秒炙る、あるいはアルコール(エタノール)や台所用漂白剤を染み込ませたティッシュで刃先を徹底的に拭いて消毒してください。汚れたハサミで切ると、切り口から新たな感染を引き起こし、本末転倒です。

- 腐敗部の切除: 根の状態をよく可視化し、黒く変色した根、ブヨブヨした根、皮が剥ける根を、ためらわずに切除します。この時、腐敗部と健康な(白い)部分の境目ギリギリではなく、わずかに健康な側(数ミリ〜1cm程度)で切るのが、再発を防ぐ重要なコツです。中途半端に腐敗部を残すと、そこから確実に再発します。

殺菌剤処理(オプション)

切除が終わり、根を洗い流したら、傷口からの二次感染を防ぐため、市販の植物用殺菌剤(ダコニール、ベンレート、オーソサイドなど、広範囲の菌に効くもの)を規定の濃度に希釈し、その液に残った根全体を数分〜数十分浸すのも、より確実性を高めるための有効な手段です。もし手元になければ、必須ではありません。

Step 3:新しい「リハビリ用の土」での植え替え

古い土は病原菌が蔓延しているため、絶対に再利用しないでください。必ず、新しく清潔な土を使います。

この段階の植物は、いわば「集中治療室(ICU)」にいます。通常の培養土では、まだ過湿リスクが残ります。根が少なく、酸素をより多く必要としているため、「リハビリ専用」の通気性・排水性を極限まで高めた土を使いましょう。

- 推奨される配合例: 市販の「観葉植物の土」や「挿し木用の土」をベース(5〜6割)に、さらに「パーライト」や「赤玉土(小粒)」「鹿沼土(小粒)」といった排水性・通気性を高める無機質用土を3〜4割追加します。(例:観葉土:赤玉土:鹿沼土=5:3:2)

- 鉢底石(必須): 鉢底には、鉢底ネットを敷いた上から、必ず鉢底石(軽石など)を敷き、排水層をしっかり確保します。

- 鉢の消毒: もし元の鉢を再利用する場合は、病原菌が残っているため、熱湯や台所用漂白剤で徹底的に消毒・洗浄してから使ってください。

多肉植物・サボテンの例外的な「乾燥」処置

サボテンや多肉植物の場合、根の切除手術を行った後、すぐに植え付けて水を与えると、根の切り口(傷口)が乾く前に腐敗が再発することがあります。これらの植物は、植え替え後、数日〜1週間程度は一切水を与えず、日陰で風通しの良い場所に置いて切り口の乾燥(カルス化)を待つのが一般的なセオリーです。観葉植物とは対処が異なるので注意してください。

根腐れから復活させる方法

植え替え手術は成功しました。しかし、ここで油断は禁物です。患者(植物)はまだ予断を許さない状態です。ここからは、体力の回復を待つ「養生」期間。ここで焦って「元気にさせよう」と余計なことをすると、せっかくの手術も無駄になってしまいます。

1. 葉を減らす(必須の「吸水」と「蒸散」のバランス調整)

根腐れ治療において、初心者が最もためらい、恐怖を感じ、そして最も失敗しやすいのがこのステップです。それは「根を大幅に切除したにもかかわらず、地上部(葉や枝)をそのままにしてしまう」ことです。

なぜこれが致命的な失敗なのでしょうか?

植物の体内は、「吸水(根のポンプ)」と「蒸散(葉からの排出)」の絶妙な水収支バランスで成り立っています。Step 2の「根の切除」は、植物の「吸水」能力を意図的に、かつ大幅に低下させる行為です。ポンプの能力が100から30に落ちた状態です。

もし「蒸散」能力(=葉の量)を100のままにすれば、どうなるでしょうか?「吸水 30 $<<$ 蒸散 100」という、致命的なアンバランスが生じます。植物は、根から吸い上げる水分よりも遥かに多くの水分を葉から放出し続けることになり、急速な「脱水症状」に陥ります。これは、腐敗が治ったとしても、植物を枯死させる十分な原因となります。

したがって、切った根の量に合わせて、葉や枝も剪定して減らしてあげる(例えば、根を半分切ったら葉も半分に減らす)こと。これは、植物をさらに傷つける行為では決してありません。植物体内の「水収支のバランス」を強制的に再構築し、新しい根が再生するまでの時間を稼ぐための、最も重要な「延命措置」なんです。

2. 植え替え直後の管理(養生)

手術後の植物は、以下の環境で安静に養生させます。

- 置き場所: 活発な光合成(蒸散)は、今の植物にとって大きな負担です。直射日光の当たらない、「明るい日陰」や「レースのカーテン越しの柔らかい光」が当たる場所で、風通しよく管理します。絶対に強い日に当ててはいけません。

- 水やり: 植え替え直後は、土を落ち着かせるために軽く(鉢底から流れ出ない程度に)水を与えます(Step2で殺菌剤を使った場合、その残り液を薄めて与えてもOKです)。2回目以降の水やりは、ここが正念場です。根がほとんどなく、水の吸い上げが非常に遅いため、「土が(中まで)完全に乾き切った」のを確認してから行います。指や割り箸で何度も確認し、普段より劇的に頻度を減らしてください。「まだかな?」「もう大丈夫かな?」と不安になるくらい待つのが丁度いいです。

肥料は厳禁、活力剤は「点滴」

弱っているからと肥料(特に液肥や化学肥料のアンプル)を与えたくなる気持ちは痛いほどわかりますが、これは絶対に厳禁です。

機能不全の根にとって、肥料(窒素N・リン酸P・カリウムK)は「弱った胃にステーキを押し込む」ようなもの。肥料を吸収・代謝するには莫大なエネルギーが必要ですが、今の植物にその体力はありません。吸収されない肥料は土壌に蓄積し、土壌内の肥料濃度が上昇します。この高濃度な肥料塩は「浸透圧」の原理により、逆に植物の根から水分を奪い取ってしまいます(「肥料焼け」)。これは、残ったわずかな健康な根にまでダメージを与え、とどめを刺す行為です。

一方で、「活力剤」として販売されているメネデールなどに代表されるものは、「肥料(食事)」ではありません。これらは主に鉄イオンやビタミンを主成分とする「発根促進剤(ビタミン剤)」です。これらは「点滴」や「栄養ドリンク」のようなもので、根の再生をサポートする働きが期待できます。植え替え後の水やりに規定量を薄めて使うのは、回復をサポートする上で有効な場合がありますよ。ただし、これ自体に治療効果はありません。あくまで外科手術(切除)が成功していることが大前提です。

肥料は、新芽が動き出すなど、植物が明確な「回復のサイン」を見せてから(通常1ヶ月以上後)に、ごく薄いものから再開します。

根腐れの予防と対策

一度でも根腐れを経験すると、その治療がいかに大変か、そして植物にとってどれほど大きなダメージになるか、身をもって知ることになります。もう二度とあんな思いはしたくないですよね。根腐れは、人間の「生活習慣病」のようなもの。治療に成功しても、根本的な栽培環境や管理習慣を見直さない限り、必ず再発します。

ここでは、常に根に「空気」を届けるための、根本的な予防策を改めて確認しましょう。

土を見直す(通気性の確保)

根腐れを防ぐ土は、「排水性」「通気性」「保水性」のバランスが取れた土です。特に重要なのが、水を与えた直後でも水がスッと抜け、空気の通り道が必ず残る「通気性」です。

多くの市販の培養土は、コストと軽量化のために保水性の高いピートモスやココヤシピートを主体にしていることが多く、これだけでは室内管理では通気性が不足しがちです。市販の土を使う場合でも、「パーライト(真珠岩)」や「赤玉土(小粒)」「鹿沼土(小粒)」といった、粒が崩れにくく隙間を作る無機質用土を2〜3割混ぜ込むだけで、通気性・排水性は劇的に改善します。この一手間を惜しまないことが、保険になります。

鉢を見直す(呼吸できる器を選ぶ)

鉢底穴があるのは最低条件です。穴が小さい場合は、電動ドリルなどで拡張することも検討しましょう。

- 推奨される鉢:

- 素焼き鉢(テラコッタ): 最も古典的で、最も安全な鉢の一つです。鉢の側面全体が「呼吸」しており、水分が蒸散するため、土が非常に乾きやすいです。根腐れの常習犯や、水やりに自信がない方には最適です。

- スリット鉢: 鉢底や側面に「スリット(切れ込み)」が入ったプラスチック鉢。このスリットから水が抜け、空気が強制的に取り込まれるため、通気性が劇的に良く、根詰まり(サークリング)も防ぐ高機能な鉢です。

- 危険な鉢カバー(化粧鉢): デザイン性は高いですが、通気性が最悪です。特に、鉢カバーと内鉢の間に水が溜まり、高温多湿の「蒸し風呂」状態になるのが最悪です。酸素供給が絶たれ、根腐れリスクが非常に高まります。使用する場合は、(1)水やりは必ず内鉢を取り出して行う、(2)水が完全に切れたことを確認してからカバーに戻す、(3)内鉢の底がカバーの底に密着しないよう、台座(ブロックや鉢底石など)を入れて空間を作る、といった細心の注意が必須です。

置き場所を見直す(光合成の促進と風通し)

植物が光合成を活発に行えば、それだけ蒸散も活発になり、土が早く乾きます。耐陰性がある植物でも、できるだけ窓際の明るい場所で管理するのが基本です。(ただし夏の直射日光は葉焼けの原因になるので避けます)

そして、それと同じくらい重要なのが「風通し」です。空気が動かない場所では、鉢周りの湿度が上がったままになり、土はなかなか乾きません。サーキュレーターを回すなどして、室内の空気を動かしてあげることも、非常に有効な根腐れ対策になりますよ。

定期的な植え替え(土の物理性のリセット)

植物が成長している限り、1〜2年に一度は、成長期(春や秋)に植え替えを行います。これは、根詰まりを解消するためだけでなく、時間と共に劣化し、固く締まってしまった「土の物理性をリセットする」ために不可欠なメンテナンスです。適切な植物の植え替えタイミングと方法をマスターすることも、根腐れ予防に直結します。

根腐れの原因を知り再発防止

ここまで見てきたように、根腐れの原因は単なる「水のやりすぎ」という現象面だけではありません。その本質は、水のやりすぎ、日照不足、通気性の悪い土など、様々な要因が複合的に絡み合った結果として引き起こされる「土の中の酸素欠乏」と、それによる「根の窒息」です。

そして、窒息して弱ったり死んだりした根の組織に、実は健康な土の中にも普通に存在しているカビや細菌(病原菌)が「日和見感染」して、組織を分解(腐敗)させる。これが根腐れの全貌です。

植物を救う唯一の方法は、腐敗部を取り除く「外科手術」と、二度と窒息させないための「栽培環境(水・土・鉢・置き場所)の抜本的な改善」しかありません。

植物は「苦しい」とは言えませんが、葉を黄色くし、成長を止め、しおれさせることで、私たちに「サイン」を送り続けています。その声なきSOSに気づき、表面的な水やりだけでなく、土の中の「空気」に意識を向けることこそが、ガーデナーとして最も大切なスキルであり、最良の予防策となります。

今回の辛い経験を糧に、ぜひ日々の観察を楽しみながら、植物との良い関係を築いていってくださいね。

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e0946ce.1cfc1972.4e0946cf.de5784f6/?me_id=1267901&item_id=10004264&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fleafs-hojuen%2Fcabinet%2Fgarden%2Fhiryo%2Fimgrc0072995965.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)