当ページのリンクには広告が含まれています。

こんにちは。My Garden 編集部です。

大切に育てているバラの新芽や、ガーデニングや家庭菜園で順調に育っていたナスの葉裏に、緑色や黒色の小さな粒々がびっしり…。アブラムシが大量発生しているのをシーズン中に一度でも見つけると、本当に気が滅入ってしまいますし、植物の元気がみるみるなくなっていくのを見るのは辛いですよね。

アブラムシの駆除で簡単な方法を探しているけれど、インターネットで見かける牛乳や食酢、重曹を使った手作りスプレーって、本当に効き目があるの?植物を傷めたりしないかな?と安全性についても気になっている方も多いかもしれません。あるいは、もう手作りでは追いつかないから、いっそオルトランのような粒剤を撒いてしまった方が楽なのかな?と、いろいろな選択肢の前で悩んでいるかもしれません。

また、なぜ毎年うちの庭だけアブラムシが発生するのか、その根本的な原因が、もしかして良かれと思ってあげている窒素肥料のやりすぎにあるかもしれない、なんて話も気になりますよね。できれば薬に頼らず、天敵のテントウムシを呼ぶ方法や、相性の良いコンパニオンプランツでの予防ができたら一番いいな、とも考えているかと思います。この記事では、そんなアブラムシの簡単な駆除方法から、日々の予防対策まで、私たちが試した情報や失敗談も含めて、できるだけ分かりやすくご紹介していきますね。

- すぐに試せる手作りスプレーの具体的な作り方と重要な注意点

- 「安全性」から「手間なし」まで、状況別のおすすめ市販薬の選び方

- アブラムシが大量発生するガーデニング環境の主な原因とは

- 薬剤に頼らず、アブラムシを寄せ付けないための予防戦略

アブラムシの駆除で簡単な方法は?原因と手作り対策

アブラムシを見つけたら、とにかく「数が少ないうちに」対処するのが鉄則ですよね。というのも、アブラムシは春から秋にかけて、多くの場合メスだけで子どもを産む「単為生殖(たんいせいしょく)」という方法で増えることができ、そのスピードが驚異的に早いからです。環境が良ければ10日ほどで成虫になり、また次の世代を産み始めます。まさにネズミ算式…いえ、アブラムシ算式に増えていきます。ここでは、まずアブラムシが発生してしまう「原因」を探りつつ、家庭にあるもので今すぐ簡単にできる物理的な駆除方法や、手作りスプレーの詳しいレシピ、そして「これだけは守ってほしい」という重要な注意点について、詳しく見ていきたいと思います。

アブラムシ発生の原因は窒素肥料?

「去年は出なかったのに、今年はなぜかアブラムシがすごい…」「お隣さんは大丈夫そうなのに、うちのプランターだけびっしり…」そんな経験ありませんか?アブラムシが急に増えるのには、やっぱりそれなりの理由があるんですよね。

最も大きな原因としてよく言われるのが、窒素(チッソ)肥料の与えすぎです。肥料の袋に N-P-K(窒素-リン酸-カリ)って書いてありますよね。この「 $N$ (窒素)」は葉や茎を大きく育てる「葉肥(はごえ)」と呼ばれるもので、植物を元気に成長させるためには欠かせない成分です。

ですが、これが「多すぎる」と問題が起こります。植物が使い切れなかった窒素は、アブラムシの大好物であるアミノ酸の形で体内に蓄積されてしまいます。さらに、窒素過多で育った植物は細胞壁が柔らかく、ヒョロヒョロと育ちがち。アブラムシにとって「汁が吸いやすい、柔らかくて美味しいご馳走」状態になってしまうんです。良かれと思ってやった追肥が、裏目に出ちゃうのは、ガーデニングあるあるかもしれませんね。

ほかにも、こんな環境はアブラムシにとって天国です。

- 風通しの悪さ:葉が茂りすぎていたり、株間を詰めて植えすぎたりして、株元がジメジメした場所は、湿気を好み、天敵に見つかりにくいアブラムシにとって最高の隠れ家になります。特に梅雨時は要注意ですね。定期的な剪定(せんてい)がいかに大切かがわかります。

- 日照不足:光が足りないと植物は光を求めてヒョロヒョロと間延びした「徒長(とちょう)」という状態になりがちです。こうなると植物全体が弱々しくなり、害虫の被害を受けやすくなります。

こうした環境が、アブラムシの発生と大繁殖を助長させてしまうみたいです。

アリの行列は「共生」の危険サイン!

もしアブラムシがいる場所の近くで、アリが行列を作って植物を登り降りしているのを見かけたら、それはかなり危険なサインです。アリはアブラムシが出す「甘露(かんろ)」というお尻から出す甘い排泄物(これが葉をベタベタさせ、すす病の原因にもなります)が大好きなんです。

その見返りに、アリはアブラムシの天敵であるテントウムシやヒラタアブなどを、集団で攻撃して追い払って守ってしまうんです。まさに「共生関係」ですね。それどころか、アリがアブラムシを口でくわえて、まだ被害にあっていない安全な新芽や、別の植物へ運んでいく「運び屋」の役割まですることがあるそうですよ。

簡単な駆除、まずは水やテープで取る

アブラムシを見つけたばかりで、まだ数が数匹~数十匹と少ない初期段階なら、薬剤を使わずに物理的に取り除くのが一番簡単で安全かもしれません。

一番手軽なのは、霧吹き(スプレーボトル)や、弱い水流のホース、ジョウロなどで水を直接かけて洗い流す方法です。アブラムシは体が小さく水に弱いので、これだけでも結構な数を地面に落とせます。ベランダなら、水鉄砲を使うのも局所的に狙えて楽しいかもしれませんね。ただし、水圧が強すぎると、植物のデリケートな新芽や柔らかい花びらを傷めてしまう可能性があるので、そこは優しく加減してあげてください。

もうひとつ、とても原始的ですがピンポイントで効果的なのが、ガムテープやセロハンテープ、マスキングテープのような粘着テープでペタペタと貼り付けて取る方法です。葉の裏までしっかりチェックしながら、優しく貼り付けて剥がすのがコツですね。粘着力が強すぎるテープ(布ガムテープなど)だと、葉の表面ごと剥がしてしまうことがあるので、一度服や手の甲などでペタペタして、少し粘着力を落としてから使うと安心です。

物理除去のメリットとデメリット

メリット:なんといっても、薬剤を使わないので収穫直前の野菜やハーブにも安心して使えますし、コストもほぼゼロです。思い立ったら今すぐできる手軽さが最大の魅力ですよね。

デメリット:目に見える範囲しか取れないので、たった1匹でも見逃すと、そこからまた爆発的に増えてしまう可能性があります。先ほども触れたように、アブラムシは環境が良ければ10日ほどで成虫になり、メスだけでどんどん増えますから…。これは「簡単な作業」ではありますが、「完全な駆除」ではないことを理解して、あくまで応急処置として考え、こまめにチェックを続けることが大切かなと思います。

牛乳スプレーで窒息させる方法

これも昔からよく聞く、安全な駆除方法の定番ですよね。仕組みはとてもシンプルで、スプレーした牛乳が乾燥するときにできるタンパク質や脂肪分の膜で、アブラムシの体表にある「気門(きもん)」という呼吸するための穴をふさいで、窒息させて乾燥させるという物理的な方法です。

作り方はこの上なく簡単で、希釈していない牛乳(「成分無調整牛乳」が良いとされますが、膜ができれば良いので「低脂肪乳」でも効果はあったという声もあります)を、そのまま霧吹き(スプレーボトル)に入れるだけ。それをアブラムシの群れにめがけて、葉の裏までしっかりかかるようにシュッシュッと吹きかけます。

吹きかけた後は、牛乳がしっかり乾くのを待つ必要があります。なので、雨の日や曇りの日よりは、よく晴れた日の午前中に作業するのが一番のおすすめですね。太陽の熱で乾燥を早めるイメージです。

【最重要】作業後は必ず水で洗い流してください!

牛乳スプレーで一番大切なのは、アブラムシが乾いて退治できたのを確認したら(数時間後~半日後が目安です)、必ずその日のうちに、ホースやジョウロの水できれいに牛乳を洗い流すことです。

これを忘れて放置してしまうと、葉に残った牛乳のタンパク質や脂肪分が腐敗して、強烈な悪臭を放ったり、カビや他の病気の発生源になったりします。アブラムシはいなくなっても、別の問題が発生したら元も子もないですよね。植物のためにも、ご近所さんのためにも(笑)、この「洗い流し」作業は絶対に忘れないよう、セットで覚えておいてくださいね。

木酢液や食酢の希釈率と注意点

お酢(食酢)や木酢液(もくさくえき)・竹酢液(ちくさくえき)も、アブラムシ対策として有名ですね。これらは害虫が嫌がるニオイ(お酢の酸っぱいニオイや、木酢液の独特の燻製のような香り)で寄せ付けにくくする(忌避する)効果や、主成分である酢酸の殺菌効果を狙ったものです。

どちらも手軽に手に入りますが、使う上で最も重要なのが「希釈率(薄める割合)」です。これを間違えると、アブラムシどころか大切な植物自体が枯れてしまう、という最悪の事態になりかねません。

食酢(穀物酢)スプレー

使うのは、お料理に使う普通の穀物酢や米酢でOKです(リンゴ酢など糖分の多いものは、ベタつきやアリを呼ぶ原因になるので避けたほうが良いかもしれません)。これを水で薄めて使います。目安の希釈率は、水1Lに対して、お酢10mL(小さじ2杯)。だいたい100倍希釈ですね。これをスプレーボトルで散布します。散布は日差しが強い日中を避け、朝か夕方の涼しい時間帯が良いかなと思います。

木酢液・竹酢液スプレー

こちらは、木や竹を炭にするときの煙を冷やして液体にしたもので、独特の燻製のような香りがします。製品によって濃度がかなり違いますので、一概には言えませんが、一般的な目安としては水1Lに対して、木酢液50mL~100mL。だいたい10倍~20倍希釈になるかと思います。害虫忌避だけでなく、土壌の有用な微生物を増やす土壌改良効果も期待できると言われていますが、まずは必ず、購入した製品のラベルに書いてある希釈率を守ってくださいね。

希釈率は絶対に厳守!「食酢」と「木酢液」の混同は危険!

「濃いほうが効きそう」と思って濃い濃度で使ってしまうと、酢の強い酸性で葉が焼けたり(葉焼け)、生育不良を起こしたり、最悪の場合、植物が枯れてしまいます。

特に危険なのが、名前が似ている食酢(100倍希釈)と木酢液(10~20倍希釈)の希釈率を混同することです。食酢を10倍で使ったら植物はひとたまりもありませんし、逆に木酢液を100倍で使っても効果は薄いでしょう。必ず「何を」「何倍で」使うのか確認してください。

初めて使う場合は、まず目立たない葉っぱ数枚で試してみて、2~3日様子を見て植物に影響がないか確認(パッチテスト)してから全体に使うのが、一番安心かなと思います。

重曹や石鹸水での手作りスプレー

お掃除で活躍する重曹(ベーキングソーダ)や、台所にある食器用洗剤(中性洗剤)もスプレーとして使えます。これらも牛乳と同じで、アブラムシの気門を膜で覆って窒息させるのが主な目的です。また、石鹸や重曹のアルカリ性がアブラムシの体を溶かす、という説もありますね。

少し手間はかかりますが、油(食用油)と洗剤(乳化剤の役割)を混ぜる方法が、油膜の効果も加わってよく紹介されています。

手作りスプレーのレシピ例

■ 重曹+油+洗剤スプレー(油膜で窒息)

- まず、水(500ml)に、重曹(小さじ1 ※お掃除用よりは食品添加物グレードが安心です)と調理油(20ml ※サラダ油などでOK)を入れます。

- そこに、台所用中性洗剤を1~2滴たらします。(※これは水と油を混ぜ合わせる「乳化剤」の役割です)

- スプレーボトルに入れ、使う直前によく振って(水と油は分離しやすいので)、混ぜ合わせたら完成です。

■ 食器用洗剤スプレー(簡易版)

- 水(500ml)に、台所用中性洗剤(必ず成分表で「中性」であることを確認)を2~3滴たらして、よく混ぜるだけでもOKです。

どちらもアブラムシに直接かかるように、葉の裏まで丁寧に散布します。

使用後の洗い流しを推奨します(特に注意!)

これらのスプレーも、散布してアブラムシを退治した後は、牛乳スプレーと同じように水で洗い流すのがおすすめです。特に油を使ったスプレーは、そのままにしておくと葉がベタベタして光合成を妨げる可能性があります。

また、石鹸や重曹は「アルカリ性」です。植物の葉の表面は「クチクラ層(ワックス層)」という薄い膜で守られていますが、アルカリ性はこの膜を溶かしてしまう恐れがあり、植物を無防備で弱らせる原因にもなりかねません。

これらの手作りスプレーは、あくまで「応急処置」であり、農薬として登録されたものではありません。植物の種類(特に葉の柔らかいものや、薬剤に弱いハーブ類)や、すでに弱っている状態によっては、葉に深刻なダメージを与えてしまう可能性もゼロではありません。使用はあくまで自己責任となり、最終的な判断はご自身でお願いします。大切な植物で試す前には、必ず目立たないところでテスト散布をしてくださいね。

手作り・自然素材スプレーの比較早見表

結局どれがいいの?と迷う方のために、特徴をまとめてみました。どれも一長一短あるのがわかりますね。

| 手法 | 簡単さ(手間) | メカニズム | コスト | 最大の注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 水流 | ◎(非常に簡単) | 物理除去 | ほぼゼロ | 駆除し残しが出やすい。水圧で植物を傷める危険。 |

| 牛乳 | ◎(非常に簡単) | 物理的窒息(膜) | 非常に安い | 【必須】必ず洗い流すこと。放置すると腐敗・悪臭。 |

| 食酢 | ○(簡単) | 忌避・殺菌 | 非常に安い | 希釈率(100倍)を厳守。濃すぎると植物が枯れる。 |

| 木酢液 | ○(簡単) | 忌避・殺菌 | 安い | 製品ごとの希釈率(10~20倍)を守る。食酢と混同しない。 |

| 重曹・石鹸水 | △(やや手間) | 物理的窒息(膜) | 非常に安い | 洗い流し推奨。植物を傷めるリスクもゼロではない(自己責任)。 |

市販薬でアブラムシの駆除を簡単に!予防と粒剤

手作りのスプレーも手軽で良いのですが、「試したけど効果がいまいち…」「牛乳を洗い流すのが面倒…」「もう大量発生しちゃって追いつかない!」という時や、「手間をかけずに一発で確実に駆除したい」という場合は、やっぱり市販の薬剤(殺虫剤)が頼りになりますよね。最近は安全性に配慮されたものもたくさん出ています。ここでは、薬剤の選び方や、私が「究極の手間なし」だと思っている粒剤について、そして一番大切な「予防」のお話を見ていきます。

安全性重視のベニカやニームオイル

市販薬と聞くと「化学合成の薬剤は強そうで不安…」と感じる方もいるかもしれません。特に家庭菜園でこれから収穫する野菜やハーブを育てている場合や、小さなお子さん、ペットがお庭に出るご家庭では、安全性を一番に考えたいですよね。

そんな時におすすめなのが、天然由来や食品由来の成分を使った薬剤です。これらは「有機JAS規格(オーガニック栽培)」で使用が認められている成分(特定防除資材など)を使ったものも多いんですよ。

タイプ1:デンプン(澱粉)系(例:粘着くん液剤など)

これは、牛乳スプレーの仕組みと似ていますね。食品にも使われるデンプン(加工デンプン)でアブラムシを物理的に包み込んで窒息させます。物理的に効くので、化学殺虫剤が効かなくなってしまった「薬剤抵抗性」のアブラムシにも効果が期待できるのが嬉しいポイントです。牛乳と違って腐敗の心配がないのもメリットですね。

タイプ2:食品由来成分(例:ベニカナチュラルスプレーなど)

食酢や水あめなどをベースにしていて、アブラムシだけでなく、うどんこ病などの病気予防にもなるタイプもあります。「収穫前日まで使える」「使用回数に制限なし」といった、使用基準が緩やかなものが多いのも特徴です。食べる植物には、こうしたタイプが一番安心かもしれませんね。

タイプ3:ニームオイル(植物油)

インド原産の「ニーム」という木から採れるオイルで、オーガニック栽培では世界的に使われる忌避剤です。「ニームケーキ」という絞りかすを土に混ぜ込む肥料もありますね。これは即効性のある殺虫剤というよりは、虫が嫌がる環境を作ったり、アブラムシの食欲をなくさせたり、脱皮を阻害したりする「予防的」な側面が強いアイテムかなと思います。

薬剤抵抗性(ローテーション)って?

アブラムシは本当に世代交代がすごく早い(環境が良ければ10日ほどで成虫になって卵(というか幼虫)を産みます)ので、同じ系統の化学殺虫剤(例えばAという薬)を使い続けると、その薬が効かない「スーパーアブラムシ」みたいな個体が生き残って増えちゃうことがあるんです。これを薬剤抵抗性と言います。

そうならないためにも、一度Aという薬を使ったら、次は系統(作用の仕組み)が違うBという薬を使う「ローテーション散布」がとても大事だと言われています。でも、デンプン系のように物理的に窒息させるタイプなら、この抵抗性の心配がないのが強みですね。

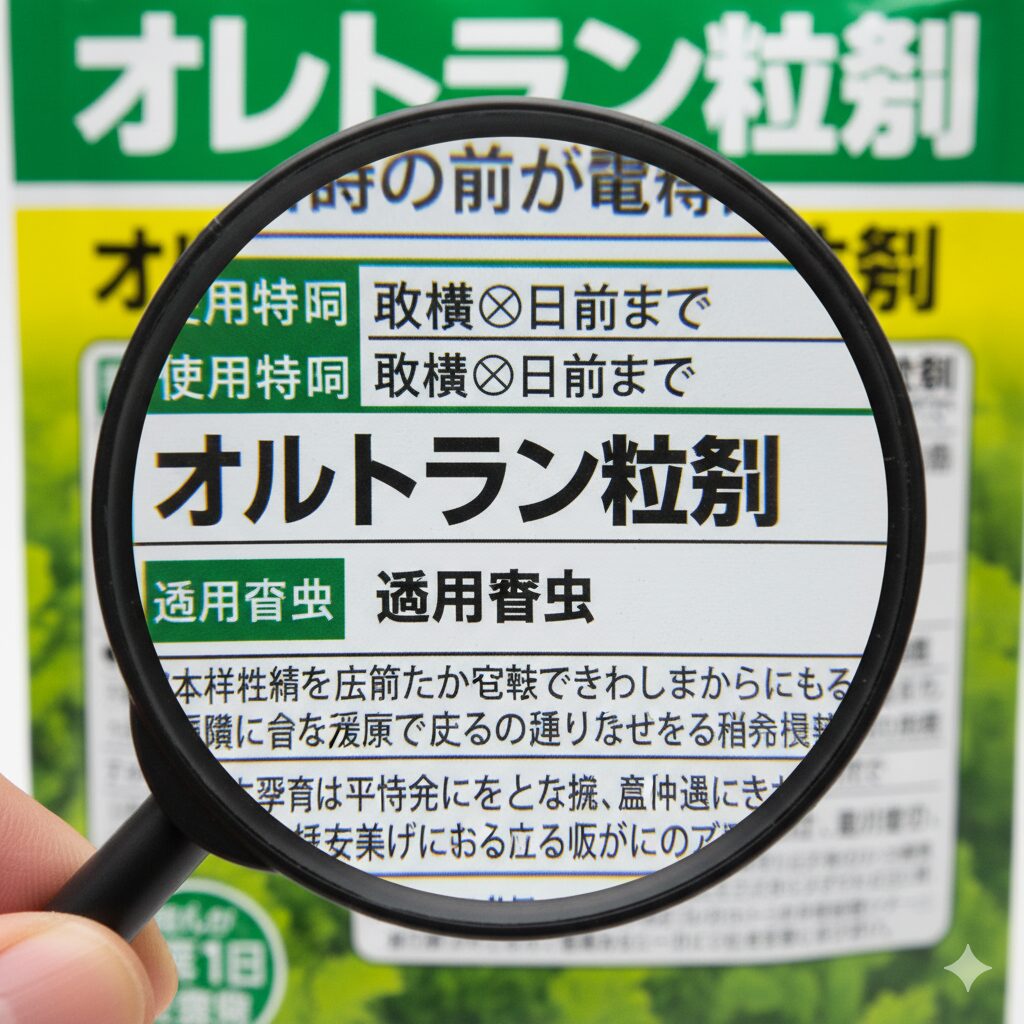

オルトラン粒剤を土にまく効果

「スプレーを葉の裏までかけるのすら面倒!」「毎年春になると必ずアブラムシが出るバラや花がある」という方。私のような(?)ズボラさんにも、計画的に予防したい方にも、一番おすすめしたいのが「粒剤」タイプです。

代表的なのが「GFオルトラン粒剤」などですね。これはスプレーと違って、植物の株元の土にパラパラと撒くだけなんです。

これが「浸透移行性」のチカラ!

この粒剤のすごいところは、その仕組みにあります。土に撒かれた薬剤は、雨や水やりで溶けて、植物の根っこから殺虫成分として吸収されます。そして、その成分が植物の樹液と一緒に植物全体(葉や茎、そしてこれから新しく出てくる新芽まで!)に行き渡るんです。これを「浸透移行性(しんとういこうせい)」と言います。

これなら、スプレーがかかりにくい葉の裏に隠れているアブラムシも、植物の汁を吸っただけで自動的に退治できちゃうんですね。効果も製品によりますが、1ヶ月ほど持続するものもあり、まさに「手間なし」の予防と駆除が同時にできる優れものです。

ただし、効果が出るまでには根から吸い上げて植物全体に行き渡る時間が必要なので、即効性はありません。今まさに大発生しているアブラムシを叩くというよりは、発生する少し前(春先、芽吹き始める頃など)から「予防」として撒いておくのが、最も賢明でベストな使い方かなと思います。

【最重要】食べる植物への使用は細心の注意を!

この「浸透移行性」の薬剤は、植物自体が殺虫成分を持つことになる、ということを忘れてはいけません。野菜(ナス、トマト、キュウリなど)やハーブ類、果樹など、口に入れる植物に使用する場合は、製品のラベルを穴が開くほどよーく確認してください。

「どの作物に使えるか」「収穫の何日前まで使用可能か」「使用回数の制限(例:植え付け時に1回のみ、など)」が、農薬取締法に基づいて作物ごとに厳しく定められています。

安全に関わることなので、この使用時期や回数は絶対に厳守してくださいね。ラベルを見てもよく分からない、不安な場合は、メーカーの公式サイトで確認するか、農林水産省が提供しているシステムで登録情報を確認することもできます。(出典:農林水産省「農薬登録情報提供システム」)最終的な判断は、専門家や販売店にご相談ください。

黄色い粘着シートの注意点

アブラムシ(特に羽のあるタイプ)が黄色に集まる習性を利用した、黄色い粘着シートもよく売られていますね。ベランダや畑に吊り下げたり、支柱に巻き付けたりするものです。ハウス栽培のプロ農家さんが使っているイメージです。

確かに捕獲はできるんですが、これ、家庭菜園レベルで使うにはちょっと注意が必要かもしれません。

逆にアブラムシを呼び寄せる&益虫も捕まえる?

プロが使うのは、広大なハウス全体をカバーするほどの物量で、外から入ってくる虫を一網打尽にするためなんですよね。でも、私たちのような一般家庭のベランダや庭で数枚だけ使うと、逆に遠くのアブラムシまで「ここに黄色いものがあるよー!」と誘引してしまうリスクがある、という話も聞きます。

さらに悪いことに、この粘着シート、アブラムシだけじゃなく、天敵であるはずのテントウムシやヒラタアブ、ミツバチのような大切な益虫(えきちゅう)まで捕獲してしまうんです。よかれと思って設置したのに被害が拡大したり、益虫が減ったりしたらショックですよね…。

キラキラ光るアルミホイルやCDを吊るす方法も「光の反射を嫌う」と言われますが、これも植物が茂ってアルミホイルが影になってしまえば効果は薄れますし、効果はかなり限定的かもしれません。過信は禁物ですね。

コンパニオンプランツで予防する

私が一番好きな予防法が、この「コンパニオンプランツ(共生植物)」です。これは、性質の違う植物をあえて近くに一緒に植えることで、病害虫を防いだり、生育を助けたりと、お互いに良い影響を与え合うという、昔ながらの知恵ですね。

植物が持つ独特の香り(フィトンチッドなど)が、アブラムシなどの害虫を遠ざけてくれる効果(忌避効果)が期待できるんです。一度植えてしまえば、あとは育ってくれるだけでその効果が持続するので、すごく「簡単」でエコな予防策だと思いませんか?

コンパニオンプランツの組み合わせ例

有名な組み合わせをいくつかご紹介しますね。

- トマト × バジル:これは定番中の定番!バジルの強い香りが、アブラムシを遠ざけてくれると言われています。お料理にも一緒に使えて一石二鳥ですよね。

- ナス × パセリ:パセリの香りがお互いを助け合い、害虫を寄せ付けにくくすると言われています。

- つるありインゲン × ゴーヤー:インゲンにつきやすいアブラムシを、ゴーヤーの香りや苦味成分がガードしてくれるそうです。

- アブラナ科(キャベツなど) × レタス:お互いの害虫を寄せ付けにくくすると言われています。

- マリーゴールド(特に香りの強い品種):これは「畑の万能薬」みたいに言われることもありますね。独特の香りがあらゆる害虫を遠ざけ、根にはネコブセンチュウという土の中の害虫を抑える効果があるとも言われています。ウリ科(キュウリやゴーヤー)の植物の近くに植えるのも良いですね。

天敵のテントウムシを呼ぶ庭づくり

アブラムシといえば、その天敵はテントウムシですよね!あの可愛いナミテントウやナナホシテントウは、幼虫も成虫も、アブラムシをものすごい勢いで食べてくれる、私たちガーデナーの強い味方です。一匹の幼虫が成虫になるまでに、数百匹のアブラムシを食べるとも言われています。

テントウムシや、同じく幼虫がアブラムシを食べるヒラタアブ、クサカゲロウといった「益虫(えきちゅう)」が、自然に来てくれるような庭づくりを心がけるのも、すごく大切で持続可能な予防策だと思います。

テントウムシの幼虫、知っていますか?

テントウムシの幼虫って、見たことがありますか?黒くてトゲトゲしていて、ちょっとグロテスクなイモムシのような姿をしています。アブラムシを食べてくれるヒーローだと知らずに、「うわ、害虫だ!」と間違えて駆除してしまわないように、一度ネットなどで姿を見て覚えておくと良いかもしれませんね。

益虫が好む「バンカープランツ」を植えてみよう

こうした益虫たちは、アブラムシだけでなく、花の蜜や花粉も大好きです。そこで、益虫たちをおびき寄せる「エサ場」となり、隠れ家にもなる植物(バンカープランツ=銀行のように益虫を貯めておく植物、という意味です)を庭に植えておくのが効果的です。

特に、キク科(カモミール、マリーゴールド、ノースポール、コスモスなど)や、セリ科(フェンネル、ディル、パセリ、ニンジンなど)の、小さなお花が密集して傘のように咲くタイプの植物を近くに植えておくと、益虫たちが集まりやすくなりますよ。ハーブ類が多いのも嬉しいですね。

もちろん、強力な化学殺虫剤はアブラムシだけでなく、こうした大切な益虫も殺してしまうことがあるので、薬剤を使うタイミングや場所は、よく見極めるのが大事ですね。

アブラムシ駆除の簡単なまとめ

ここまで、本当に色々な方法を見てきました。「アブラムシの駆除で簡単な方法」といっても、その「簡単」は、あなたの今の状況や、何を優先するか(安全性? 手軽さ? 確実性? 手間なし?)によって違ってくるかなと思います。

【状況別】あなたにとっての「最も簡単な方法」は?

- 発見初期(数匹)なら…コストも安全性の心配もゼロの「水流」や「テープ」で物理的に取るのが一番簡単です。

- 大量発生してしまったら…手作りにこだわらず、「市販スプレー(化学系・天然系)」で一気にリセットするのが、結果的に一番簡単で確実です。

- 食べる野菜に発生したら…「粘着くん」や「ベニカナチュラル」など、安全性が高く、使用基準が明確な天然系薬剤が簡単で安心です。

- 毎年同じ植物がやられるなら…春先から「オルトラン粒剤」を予防的に撒いておくのが、究極に手間なしで簡単です。(※食べる植物への使用は厳重注意!)

いろいろな駆除方法がありますけど、結局一番の対策、そして一番「簡単」なのは、「予防」なんですよね。

アブラムシが好む窒素肥料をあげすぎないこと。肥料の N-P-K バランスをちょっと意識してみてください。そして、混み合った枝葉を適切に剪定(せんてい)して、株元まで風通しを良くすること。

この2つの「栽培管理」を気をつけるだけでも、アブラムシに悩まされる回数はぐっと減るはずです。日々の植物の観察を楽しみながら、アリの行列や新芽の裏をこまめにチェックして、アブラムシに負けない元気な植物を育てていきましょうね!

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e212e45.6ab3ce2b.4e212e46.eba56174/?me_id=1223054&item_id=10023194&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkaiteki-elife%2Fcabinet%2Fgardening%2F4975292602507.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)