当ページのリンクには広告が含まれています。

こんにちは。My Garden 編集部です。

大切に育てている植物が、なんだかひょろひょろと間延びした姿になってしまって、「元気がないかも…」「これって病気?」と心配になった経験はありませんか?特に日照時間が短くなる時期や、室内での管理が続くと、気がついた時には弱々しい姿になっていることも……。その症状、もしかしたら「徒長(とちょう)」かもしれません。

特に室内で育てている多肉植物や観葉植物、または春先に育て始めた野菜の苗(トマトなど)が、太陽の光を求めて無理に伸び、弱々しくなってしまうのは、ガーデニング好きにとって本当によくある悩みですよね。

徒長の原因は、単に「成長が早い」わけではなく、日照不足や水のやりすぎ、肥料(特に窒素)のバランス、風通しの問題など、いくつかの環境要因が複雑に絡み合って発生します。

この記事では、なぜ植物が徒長してしまうのか、そのメカニズムと具体的な原因、そして一度徒長してしまった植物は元に戻るのか、あるいはどうすれば良いのか。切り戻しや仕立て直しといった具体的な対策から、将来の徒長を防ぐための予防管理術まで、私たちの経験も踏まえながら分かりやすく解説していきますね。

- 植物が徒長する主な5つの原因とそのメカニズム

- 徒長した植物を放置した場合に起こる深刻なリスク

- 植物タイプ別(多肉・観葉・野菜)の具体的な仕立て直し方法

- 今日から実践できる、徒長させないための予防的管理術

植物の徒長とは?危険信号と原因

まず、そもそも「徒長」とはどんな状態を指すのか、そしてなぜそれが植物にとって良くないのか、基本的なところから確認していきましょう。これは単なる「成長」ではなく、植物が発している「危険信号」なんです。

徒長の症状、ひょろひょろな姿

植物の「徒長」とは、茎が異常に細く長く伸びて、葉と葉の間隔(節間)がスカスカに広がってしまう状態を指します。

本来、植物は光合成を行うために光を必要としますが、光が不足すると、限られたエネルギーを茎の伸長に集中させ、必死に光のある場所へ到達しようとします。つまり、徒長は「失敗した成長」であると同時に、植物が発している「光が足りない!」という切実なSOSサインであり、ハイリスクな生存戦略でもあるのです。

徒長しているかどうかは、いくつかの明確な視覚的特徴によって判断できます。

- 茎の伸長と軟弱化: 本来の姿よりも不自然に細く、ひょろひょろと長く伸びます。

- 節間の拡大: 葉と葉の間(節間)が広がり、スカスカとした印象になります。

- 葉の変化: 栄養が茎の伸長に奪われるため、葉が小さくなったり、色が薄くなったり(黄色っぽくなる)、下葉が枯れ落ちたりすることがあります。

- 物理的な弱さ: 光合成不足のまま無理に成長するため、組織が軟弱になります。結果として、植物は自らの重さやわずかな風雨にも耐えられず、倒れやすくなります。

正常な成長との決定的な違い

「正常な成長」は、十分な光合成エネルギーに支えられ、茎は太く、節間は詰まり、葉は青々と密に茂ります。これは、植物が構造的な強度と将来の成長(光合成)の両方に、バランスよくエネルギーを投資できている証拠です。

対照的に「徒長」は、エネルギー不足(光不足)の中で、構造的な強度や葉の充実を犠牲にし、「上へ伸びる」という一点にリソースを集中させた結果です。このアンバランスな成長が、植物全体の生命力を著しく弱めることにつながります。

原因(1) 日照不足と水のやりすぎ

徒長の根本原因は、ほとんどの場合「栽培環境」にあります。特に「光」と「水」のバランスが崩れることが最大の引き金となります。

最大の原因:日照不足

リサーチによれば、徒長の最も一般的で主要な原因は、なんといっても「日照不足」です。

植物は光合成によって生命活動に必要なエネルギー(糖)を作りますが、光が足りないと十分なエネルギーを作り出せません。このエネルギー不足の状態に陥ると、植物は光を求めて上へ上へと茎を伸ばす性質を発揮します。しかし、エネルギーがないまま茎だけを伸ばすため、結果として組織が軟弱で間延びした「軟弱徒長」の状態に陥るのです。

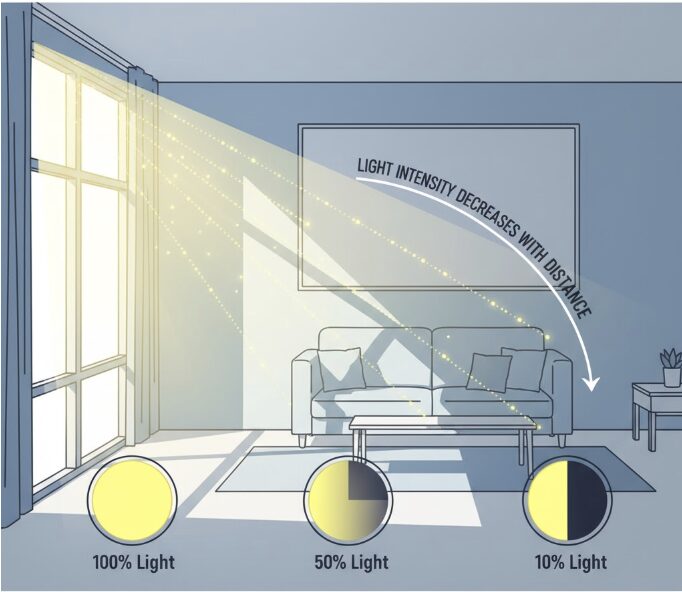

「明るい室内」は植物には「暗い」かも?

私たち人間が「読書ができるくらい明るい」と感じるリビングでも、植物の光合成にとっては「かなり暗い」というケースは多いです。一般的に、窓辺から1メートル離れるだけで、光の強度は窓際の数分の一にまで激減すると言われています。窓から遠い場所に置いている場合は、それが徒長の直接的な原因になっている可能性が高いですね。

見落としがちな原因:水のやりすぎ

そして、日照不足と並んで非常に多い原因が「水のやりすぎ(水分過多)」です。

土が常に湿った状態にあると、植物は必要以上に水分を吸収し、細胞が水でパンパンに膨らんだ「水膨れ」のような状態になります。この内部からの圧力(膨圧)が、茎の不自然な伸長を助長してしまうんです。

特に多肉植物のように乾燥地帯に適応した植物は、水のやりすぎに非常に敏感です。また、過剰な水分は土の中の酸素を奪い、根の呼吸を妨げる(根腐れ)原因にもなり、間接的に植物全体の健康を損ね、徒長を促進することもあります。

原因(2) 肥料、風通し、密植

光や水だけでなく、他の環境要因も徒長を引き起こします。これらが日照不足と組み合わさると、徒長はさらに加速します。

肥料のパラドックス(窒素過多)

「元気に育ってほしい」と思って良かれと与えた肥料が、裏目に出るケースです。

肥料の三要素(窒素・リン酸・カリ)のうち、特に葉や茎の成長を促す「窒素(チッ素)」成分が多い肥料を与えすぎると、徒長を引き起こしやすくなります。

日照不足で光合成(エネルギー)が追いつかないにもかかわらず、肥料(特に窒素)の力で無理やり「材料」だけを供給されると、植物はアンバランスで軟弱な成長をせざるを得ません。これが、最も一般的な「軟弱徒長」のメカニズムです。

光が少ない環境(室内や梅雨時、冬場)では、肥料は通常よりも控えめにするのが、徒長防止の鉄則ですね。

風通し(空気循環)の重要性

見落とされがちですが、「風通し」も非常に重要です。風通しが悪いと、植物の周囲の湿度が上がり、葉の表面からの蒸散が滞り、蒸れやすくなります。この「高温多湿+日照不足」という条件が揃うと、徒長は著しく加速します。

さらに、室内栽培などの「無風状態」は、植物にとって重要な「物理的刺激」の欠如を意味します。屋外の植物は、常に風に揺られることで、その抵抗に耐えるために茎を太く短くしようとする性質(接触形態形成、チグモモーフォジェネシスと呼ばれます)を持っています。室内でこの刺激がないと、植物は「太く短くなる」必要性を感じず、茎の伸長を抑制するシグナルが欠如するため、徒長しやすくなるのです。

密植(光の奪い合い)

種を蒔きすぎたり、鉢同士をくっつけて置きすぎたりする「密植」状態も、徒長の直接的な原因となります。

植物同士が近すぎると、限られた光を奪い合う「競合」が発生します。植物は、隣の株よりも早く光を得ようと、競って上へ上へと伸びようとします。その結果、カイワレ大根やモヤシのように、すべての株が細くひょろひょろと徒長してしまうんですね。鉢植えの場合でも、鉢と鉢の間隔が近すぎると、株の奥(中心部)まで光が届かず、外側だけが茂り、内側が徒長するということも起こります。

徒長の5大原因と環境チェックリスト

ご自身の栽培環境が当てはまっていないか、チェックしてみましょう。

| 原因 | 悪い状態(徒長を引き起こす環境) | 対策(予防と改善) |

|---|---|---|

| 日照 | 窓から遠い/北向きの部屋/梅雨や冬場 | ・日当たりと風通しの良い場所に置く。

・植物育成ライトで補光する。 |

| 水 | 土が常に湿っている/受け皿に水が溜まっている | ・土の表面が乾いたことを確認してから水を与える。

・メリハリのある水やりを心がける。 |

| 肥料 | 日照不足なのに肥料(特に窒素)を与える | ・日照に見合った量に調整する。

・日照不足時は肥料を控えるか、窒素分の少ないものにする。 |

| 風/湿度 | 室内で空気が動かない/梅雨時期の多湿・蒸れ | ・風通しの良い場所に置く。

・扇風機やサーキュレーターで人工的に風を作る。 |

| 密度 | 種を蒔きすぎた/鉢同士が密着している | ・葉が触れ合わない程度に「間引き」する。

・鉢と鉢の間隔をあけ、光が奥まで届くようにする。 |

徒長を放置するリスクと倒れる危険

徒長を「ちょっと不格好なだけ」と軽く考え、放置してしまうと、見た目の問題だけでなく、植物の生存を脅かす深刻な問題につながる可能性があります。

まず、組織が軟弱であるため、植物自身の重さや、わずかな風、雨、あるいは水やりの衝撃で、茎が簡単に折れたり、倒れたりしやすくなります。こうなると、物理的に水や養分が先端まで届かなくなり、大きなダメージを受けます。

さらに最も深刻なリスクの一つが、病害虫への抵抗力が著しく低下することです。細胞や組織が水っぽく軟弱になることで、カビやダニ、その他の病原菌や害虫が侵入しやすくなります。日照不足でエネルギーも作れていない「栄養失調」の状態ですから、ひとたび病害虫に侵されると、一気に弱ってしまうのです。

徒長は「負のスパイラル」の入り口

「(1) 日照不足でエネルギーが作れない」

↓

「(2) 茎だけが無理に伸びる(徒長)」

↓

「(3) 組織が軟弱化し、さらに光合成効率が低下」

↓

「(4) 病害虫への抵抗力がゼロに近づく」

↓

「(5) 最終的に枯死に至る」

この負のスパイラルに陥ると、回復は非常に困難になります。徒長は、植物が枯れてしまう前の「最後の警告」と捉え、早めに対策を講じることが肝心ですね。

植物が徒長した時の対策と予防法

もし、あなたの植物が徒長してしまっても、落ち込む必要はありません。多くの植物は生命力が強く、適切な対処をすれば、また美しい姿を取り戻すことができます。ここからは、具体的な対策(仕立て直し)と、今後のための予防法を見ていきましょう。

徒長は元に戻らない?

まず、現実として受け入れなければならない、とても重要な事実があります。それは、「一度徒長して伸びてしまった茎や節間は、二度と元のコンパクトな姿には戻らない」ということです。

「えっ、じゃあもうダメなの?」とショックを受けるかもしれませんが、決してそういうわけではありませんので、ご安心ください。

たとえ今すぐ日当たりが良く風通しの良い、理想的な場所に移したとしても、すでに伸びてしまった部分はそのままです。しかし、その環境で新たに出てくる芽や葉は、健康で引き締まった、その植物本来の力強い姿になります。

ですから、徒長の対策は「治療(Cure)」ではなく、美しく健康な姿を「再生(Rebuild)」すること、すなわち「仕立て直し」がメインのアプローチになります。

切り戻し(剪定)と挿し木

徒長の仕立て直しにおいて、最も一般的で効果的な方法が「切り戻し(剪定)」です。

思い切って伸びすぎた部分をカットすることで、株の形を整えると同時に、残った茎の節(ふし)や生長点から新しい芽(わき芽)の発生を促します。これにより、より密で引き締まった株姿に再生させることができます。

切り戻しの基本

どこで切るかが重要です。基本的には、残したい葉や節の少し上(5mm〜1cm程度)でカットします。必ず「生長点」(葉の付け根にある芽が出る部分)を残すように意識してください。使用するハサミは、病気の感染を防ぐため、火で炙ったりアルコールで拭いたりして消毒済みの清潔なものを使いましょう。

カットした部分は、健康な部分であれば「挿し木(さしき)」として再利用し、新しい株を増やすこともできますよ。これは仕立て直しの「おまけ」の楽しみとも言えますね。

剪定(切り戻し)後のアフターケアが最重要

剪定は植物にとって大きな手術のようなもの。かなりの体力を消耗しています。その後のアフターケアが、回復を左右します。

- 置き場所: 剪定直後は、強い直射日光が当たらない、風通しの良い「半日陰」で管理します。西日も避けてください。新しい芽が動き出したら、徐々に日光に慣らしていきます。

- 水やり: 切り戻しによって葉の数が減ると、植物からの蒸散(水分が蒸発する量)も激減します。そのため、水やりは通常よりもかなり控えめにし、土を乾かし気味に管理します。根が水を吸う力が弱っているので、以前と同じ感覚で水を与えると根腐れの原因になります。

- 肥料: 植物は新しい芽を出すためにエネルギーを使いますが、弱っている状態で濃い肥料を与えると「肥料焼け」を起こします。肥料は、新しい芽がしっかり展開し始めてから、速効性のある薄めた液体肥料を少量から与えるのが安全です。

観葉植物などで太い枝を切った場合は、切り口から病原菌が入ったり、水分の蒸発が過剰になったりするのを防ぐため、園芸用の「癒合剤(ゆごうざい)」を塗っておくと安心です。これはあくまで目安なので、植物の種類や状態に合わせて判断してくださいね。

多肉植物の仕立て直しと葉挿し

室内管理で特に徒長しやすい「多肉植物」(エケベリアやセダムなど)ですが、幸いなことに再生能力が非常に高く、仕立て直しがしやすい植物でもあります。

多肉植物の切り戻しは、その手法から通称「胴切り(どうぎり)」と呼ばれますね。

胴切りと葉挿しの手順

- カット: 徒長した株の下葉を数枚残した位置で、清潔なハサミやテグス(糸)を使って茎をカットします。

- 乾燥: カットした頭部分(穂木)と、残った親株(台木)の両方の切り口を、カビや腐敗を防ぐため、日陰で2〜3日(太い茎なら1週間程度)しっかりと乾燥させます。

- 挿す(挿し木): 頭部分は、乾いた多肉植物用の土に挿します。すぐには水を与えず、数日〜1週間ほどしてから、土が湿る程度の水やりを開始します。

- 発根と新芽: 挿し木した頭部分は、やがて切り口から新しい根を出します。また、残った親株(台木)からも、残した葉の付け根や切り口付近から新しい芽(子株)が複数出てきて、新たな株として再生します。

- 葉挿し: 胴切りの際に取り除いた健康な葉は、「葉挿し」に利用できます。葉の根元(生長点)を傷つけないよう丁寧に取り外し、乾いた土の上に並べておくだけで、やがて根と新しい芽が出てきます。

この作業に最適な時期は、植物が元気に成長する生育期(春や秋が多いですね)です。真夏や真冬の休眠期は、回復が遅れたり、そのまま枯れてしまったりするリスクが高いため、避けるのが賢明です。

観葉植物の剪定とアフターケア

観葉植物が徒長すると、葉の間隔が広がってスカスカになり、せっかくの鑑賞価値が下がってしまうのが悲しいところです。

ですが、ゴムの木(フィカス類)やポトス、モンステラなども、思い切って剪定することで、脇から新しい芽が出てきて、より密でこんもりとした美しい樹形に仕立て直すことが可能です。

前述の通り、観葉植物は特に剪定後のアフターケアが重要です。剪定後は植物も疲れています。直射日光を避けた半日陰で管理し、水やりは控えめに、薄めた肥料で回復をサポートしてあげましょう。

太い枝の切り口ケアは必須

特にゴムの木などで太い枝(直径1cm以上など)を切った場合、切り口をそのままにしておくと、そこから水分が蒸発しすぎて弱ったり、病原菌が侵入したりするリスクがあります。市販の「癒合剤」を塗布して、傷口をしっかりと保護してあげてください。

野菜苗(トマト)の徒長と深植え

家庭菜園で春先にトマトやナスの野菜苗を育てていると、室内が暖かすぎたり、日照不足だったりして、あっという間にひょろひょろの苗になってしまうこと、ありますよね。「この苗、もうダメかも…」と諦めるのは早いです!

実は、トマトやナス、ピーマンなどの一部の野菜は、土に埋まった茎の部分から新しい根(不定根)を出すという、とても強い能力を持っています。

この素晴らしい性質を利用して、徒長した苗をあえて深く植えたり、鉢やプランターに斜めに寝かせるように植えたりする「深植え」「斜め植え(寝かせ植え)」というリカバリーテクニックがあります。ひょろひょろだった茎が土の中で新たな根に変わることで、かえって根の表面積が劇的に増え、養分や水分をたくさん吸収できる丈夫な株に育つ可能性があるんです。

実際に、大手種苗メーカーの栽培ガイドでも、株元へ土寄せして新しい根(不定根)を発生させ、活力を高めることが推奨されています。(出典:タキイ種苗「トマトの栽培方法とポイント」)

注意点:接ぎ木苗はNGです

この「深植え」テクニックは、非常に有効ですが、一つだけ重大な注意点があります。それは、「接ぎ木苗」には使えないということです。

接ぎ木苗は、病気に強い台木(根元側)と、美味しい実がなる穂木(上部)をつないだ苗です。もし接ぎ木部分(株元のこぶ状の部分)が土に埋まってしまうと、穂木の部分から根が出てしまい、せっかくの台木の耐病性などの意味がなくなってしまうからです。植える前に、苗が「実生苗(みしょうなえ)」か「接ぎ木苗」かをよく確認してくださいね。

まとめ:植物の徒長を防ぐ管理術

最後に、植物の徒長を防ぐための予防的な管理術、つまり「徒長させない」ための環境づくりについてまとめます。結局のところ、これが一番大切かもしれません。

徒長の仕立て直しは可能ですが、植物にとってもストレスですし、私たちにとっても手間と時間がかかりますから、できるだけ徒長させない環境を整えてあげたいですよね。

重要なのは、前述した5大原因(光・水・肥料・風・密度)のバランスを取ることです。

徒長を防ぐための5つの管理術

以下の5つのポイントを見直してみましょう。

- 光の管理(最重要): 植物が好む日当たり(直射日光、半日陰など)を最大限確保します。室内でどうしても十分な自然光が得られない場合は、「植物育成ライト」を導入するのが最も確実で効果的な対策です。

- 水の管理: 「土がしっかり乾いたことを確認してから、鉢底から水が流れるくらいたっぷりと与える」というメリハリが基本です。土が常に湿った状態を避け、過湿を防ぎます。受け皿に溜まった水は、根腐れの原因になるため必ず捨てましょう。

- 肥料の管理: 日照が少ない環境(室内や冬場、梅雨時)では、肥料(特に窒素)は通常よりも控えめにします。光合成(エネルギー)と肥料(材料)のバランスを意識することが重要です。

- 風の管理: できるだけ風通しの良い場所に置きます。室内で空気がこもりがちな場合は、扇風機やサーキュレーターを使って、弱い風を定期的(または常時)当てて空気を動かします。これにより、蒸れを防ぎ、植物に物理的な刺激を与えて茎を丈夫にします。

- 空間の管理: 種から育てる場合は、発芽したら早めに「間引き」を行います。鉢植えの場合は、鉢と鉢の間隔を十分にあけ、葉が触れ合わないようにして、すべての株に光が当たるようにします。

植物が徒長するのは、その環境が「ちょっと合わないよ」と植物が私たちに教えてくれている大切なサインです。そのSOSサインを見逃さず、原因を探って環境を少し調整してあげるだけで、植物はまた元気で美しい姿を見せてくれるかなと思います。

植物との対話を楽しみながら、最適な環境を探してみてくださいね。