当ページのリンクには広告が含まれています。

こんにちは。My Garden 編集部です。

秋になると、来年の春に向けて球根を植える素敵なシーズンがやってきますね。「秋植え球根の植え方」を調べているあなたは、チューリップやスイセン、ヒヤシンスなどの美しい花を思い浮かべているかもしれません。あの鮮やかな花たちが、寒い冬を越えて一斉に咲き誇る姿は、ガーデニングの醍醐味(だいごみ)のひとつだと思います。

でも、いざ植えようと思うと、「植え付け時期はいつまでがいいの?」「地植えと鉢植え(プランター)で深さは違うのかな?」「初心者でも簡単に育てられる種類は?」「人気の植えっぱなしにできる球根ってどれ?」など、いろいろな疑問が出てくるかも。私も最初は「球根を土に埋めるだけ」と簡単に考えて、いざやってみると「あれ?これで合ってる?」と不安になったり、春に芽がまばらでがっかりしたり…そんな経験もありました。

この記事では、そんな秋植え球根の基本的な植え方のコツから、春にたくさんの花を咲かせるためのポイント、さらには花後の管理まで、私の経験も踏まえながらわかりやすくまとめてみました。ぜひ参考にしてみてくださいね。

この記事のポイント

- 秋植え球根を植える最適な時期と準備

- 地植えと鉢植えでの植え方の違い

- 植えっぱなしにできる品種と花後の管理

- 芽が出ない・花が咲かない時の対処法

失敗しない秋植え球根の植え方:準備編

春に息をのむような美しい景色を迎えるか、それとも「あれ…?」という寂しい結果になるか…。その運命は、秋の準備段階でほぼ決まっていると言っても過言ではないかもしれません。まずは、植え付けのタイミング、球根の選び方、そして土の準備まで、基本の「き」をしっかり押さえていきましょう。

秋植え球根の植え付け時期と地域別ガイド

秋植え球根を植えるタイミング、これ結構迷いますよね。「秋植え」というくらいだから9月になったらすぐ植えたい気もしますが、そこが落とし穴。早すぎても遅すぎてもダメなんです。

一般的な植え付けの適期は、地温が15℃前後になる10月下旬から11月頃がベストシーズンと言われています。体感としては、「日中も長袖が必要で、ちょっと肌寒くなってきたな」と感じる頃がサインですね。

なぜこの時期が大事かというと、球根は植え付けられた後、花を咲かせる前にまず「根」を伸ばす活動を始めるからです。地温が15℃くらいになると、球根の根が最も活発に伸び始めます。このタイミングで植えることで、本格的な冬が来る前にしっかりと根を張り、春に勢いよく成長するための準備を整えられるんですね。

植え付け時期の「早すぎるリスク」と「遅すぎるリスク」

もし早く植えすぎると、まだ地温が高いせいで、球根が「冬」を認識できずに花芽の準備がうまくいかないことがあります。それに、気温が高いと根が伸びる前に葉が出てしまったり…。特にムスカリなんかは、植え付けが早いと秋のうちから葉がだらしなく伸びすぎて、春に花が咲く頃には見栄えが悪くなってしまう、なんてことがよくありますね。

逆に遅すぎるのも問題です。12月も後半になって、本格的な冬が来て地面が凍ってしまうと、球根は土の中で根を張ることができません。根がしっかり張れていないと、春になっても水分や養分をうまく吸い上げられず、成長がイマイチになったり、茎が伸びても倒れやすくなったりする可能性が出てきます。

日本は南北に長いので、お住まいの地域に合わせるのが成功の秘訣です。下の表はあくまで目安なので、その年の気候や天気予報もチェックしながら、ベストタイミングを見つけてくださいね。

【早見表】地域別・植え付け時期の目安

| 地域 | 植え付け時期の目安 | ポイントと注意点 |

|---|---|---|

| 寒冷地

(北海道・東北など) |

9月下旬~10月 | 冬の訪れが早く、地面の凍結も早いです。雪が積もる前に、根が張る時間を確保できるよう、早めに植え付けを完了させましょう。 |

| 一般地

(関東・東海・関西など) |

10月下旬~11月 | まさにベストシーズン。紅葉が色づき始めたら準備開始のサインです。11月末までに植えれば、チューリップなども問題なく育ちます。 |

| 温暖地

(九州南部・沖縄など) |

11月下旬~ | 気温がなかなか下がらないので、焦らずゆっくりスタートでOKです。気温が高いまま植えると球根が腐る原因にもなるので、しっかり寒くなってから植えましょう。 |

※上記はあくまで目安です。その年の気候に合わせて調整してください。

温暖地で必須の冷蔵処理とは?

「温暖地に住んでいると、チューリップがうまく咲かない」という話、聞いたことありませんか?

実は、チューリップやヒヤシンスのような人気の秋植え球根の多くは、原産地(中央アジアなど)の厳しい冬を経験するように進化してきました。そのため、冬の「寒さ」を一定期間経験しないと、春に花芽をつけるスイッチが入らないんです。これを「低温要求」と呼びます。

雪が降らないような温暖な地域では、冬になっても土の中の温度が下がりきらず、この「冬の寒さ」が不足しがち。その結果、球根は「まだ冬が来てない」と勘違いしてしまい、春になっても茎が伸びなかったり、葉は出たのに花が咲かなかったりする失敗が起こりやすいんですね。

温暖地での必須テクニック「冷蔵処理」

この問題を解決するのが「冷蔵処理」です。球根に人工的に「冬」を体験させるわけですね。ちょっと一手間ですが、これをやるかどうかで開花率が全然違ってきますよ。

- 球根を購入したら、植え付け前に約4~8週間(1~2ヶ月)ほど冷蔵庫の野菜室(5℃前後で凍らない場所)に入れます。期間は品種にもよりますが、チューリップなら最低1ヶ月半は冷やしたいところです。

- 【最重要注意点】リンゴやバナナ、アボカドなど、エチレンガスを出すものとは絶対に一緒に入れないでください。エチレンガスは球根の休眠を妨げたり、成長を阻害し、腐敗の原因になります。野菜室に入れる場合は、これらのものと隔離してください。

- 球根が乾燥しすぎないよう、紙袋や新聞紙に包んでから、通気性のために小さな穴を開けたビニール袋に入れると湿度を保てます。

- 十分に寒さを当てたら、取り出してすぐに植え付けます。冷蔵庫から出して外の高温にさらされると球根が傷むので、外の気温が十分下がっている(15℃以下)のを確認してから植えましょう。

温暖地でチューリップをきれいに咲かせたいなら、このひと手間がとても重要になってきます。

良い球根の選び方と初心者向け品種

ガーデニングの成功は、苗選びならぬ「球根選び」から始まってます! お店にはたくさんの球根が並んでいますが、どんなものを選べばいいか、ポイントをお伝えしますね。

良い球根の見分け方

球根は、来年の花を咲かせるための栄養がギュッと詰まった「お弁当箱」みたいなもの。だから、栄養満点のものを選ぶのが大事です。

▼ 良い球根のチェックポイント

- 大きくて重い: まずは手に取ってみて、ずっしりと重みがあるか確認しましょう。同じ品種なら大きいものを選ぶのが基本。栄養がたっぷり詰まっている証拠です。

- 硬く締まっている: 指で軽く押してみて、ブヨブヨしていたり、柔らかい部分はNG。中が腐っていたり、病気かもしれません。カチッと硬く締まっているものを選びましょう。

- 傷やカビがない: 表面に傷や斑点、カビが生えていないか、よーくチェックしてください。特に球根のお尻(根が出る部分)や先端は要チェック。傷から病気が入ることがあります。

- 皮がむけていない: チューリップなど、茶色い皮(外皮)がある球根は、なるべくきれいに皮が残っているものを選びましょう。この皮は、球根を乾燥や病気から守る「服」の役割があります。

小さすぎたり、持った時にスカスカして軽い球根は、植えても花が咲かない「ハズレ」の可能性があるので注意です。パッケージ写真の美しさに惑わされず、中身をしっかり吟味したいですね。

初心者におすすめの品種

「初めてだけど、春にはお花畑みたいにしたい!」という方には、比較的丈夫で手間がかからない品種がおすすめです。

- ムスカリ: ブドウの房みたいな青紫の花が可愛く、とっても丈夫。数年植えっぱなしでも毎年咲いてくれますし、よく増えるので群生させると見事ですよ。

- クロッカス: 早春にいち早く咲いて、春の訪れを告げてくれます。背が低いので花壇の縁取りや、鉢植えはもちろん、芝生の中に植えてもナチュラルで素敵です。

- スイセン: 品種が非常に豊富ですが、特に日本水仙などは丈夫で、3~4年は植えっぱなしでもよく増えます。ヒガンバナ科なので、モグラよけにもなると言われていますね。

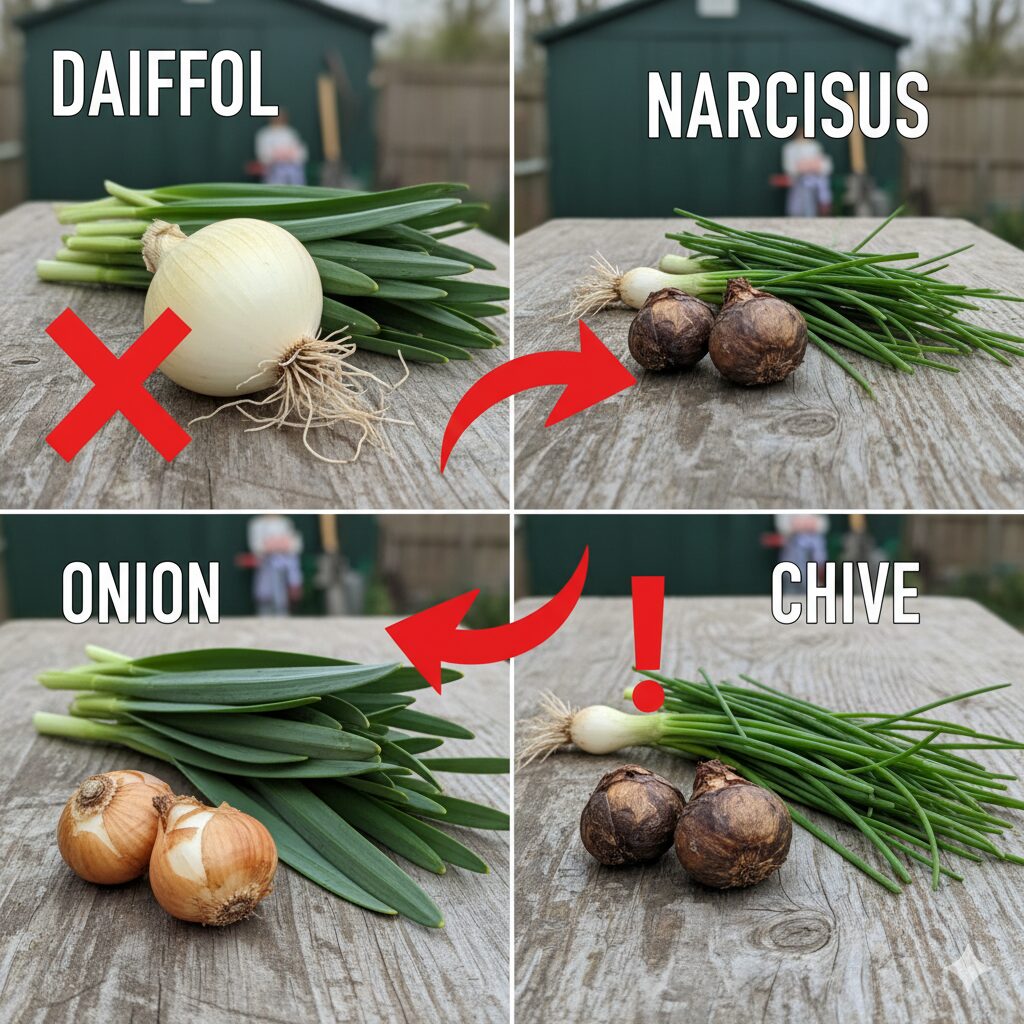

スイセンの毒性に関するご注意

初心者にもおすすめのスイセンですが、全草(特に球根)にリコリンなどの毒性アルカロイドを含みます。葉がニラと、球根がタマネギと非常によく似ているため、誤って食べてしまう食中毒事故が毎年のように発生しています。(出典:厚生労働省「自然毒のリスクプロファイル:高等植物:スイセン類」)

食用の植物(ニラやノビル、タマネギなど)を育てている場所の近くには、絶対に植えないでください。また、ペットやお子様が誤って口にしないよう、植える場所には十分注意し、作業後はよく手を洗うようにしましょう。

必要な土と肥料、道具の準備

植える球根が決まったら、次は環境づくりです。球根栽培で一番大切なのは「水はけの良さ」! これはもう何度でも言いたいくらい重要です。球根はジメジメした環境が何より苦手で、腐る原因のナンバーワンになってしまいます。

用土(土)

- 地植え(花壇): 植える場所を深く(最低30cmくらい)掘り起こします。日本の土は雨が多くて粘土質のことが多く、水はけが悪い場合があります。掘り起こした土に腐葉土や堆肥を2~3割、水はけを改善するためにパーライトや川砂を混ぜ込んで、ふかふかで水はけの良い土に改良しておきましょう。酸性度(pH)が気になる場合は、植え付けの2週間ほど前に苦土石灰をまいて中和しておくのも良いですね。

- 鉢植え(プランター): 市販の「草花用培養土」や「球根用の土」を使えば間違いなしです。これらは最初から水はけや肥料バランスが調整されているので、初心者の方には特におすすめです。もし自分で配合(ブレンド)する場合は、「赤玉土(小粒)6:腐葉土3:パーライト1」くらいの割合が基本です。

肥料(元肥)

球根は自分でお弁当(栄養)を持っているので、理論上は肥料なしでも花は咲きます。でも、それは「咲くだけ」の話。来年も咲かせたい場合や、もっと立派な花を見たい場合は、植え付け時に「元肥(もとごえ)」を土に混ぜておきましょう。

使うのは、ゆっくり長く効くタイプの緩効性化成肥料(マグァンプKなどが有名ですね)がおすすめです。特に、根の成長を助ける「リン酸(P)」が多く含まれているものが良いです。この肥料は、今年の花のためというより、花が咲き終わった後に球根が太るための「体力づくり」用になります。

肥料の注意点

肥料をあげる際は、絶対に球根の底に直接触れないようにしてください。肥料が直接触れると「肥料焼け」を起こし、根が傷んだり、球根が腐る原因になります。必ず土とよく混ぜ込むか、球根から少し離れた場所(根が伸びていく先)に施すようにしましょう。

道具(鉢植えの場合)

- 鉢やプランター: 球根が根を伸ばすスペースが必要なので、深さが20cm以上あるものを選びましょう。浅い鉢だと根が詰まってしまい、うまく育ちません。

- 鉢底石と鉢底ネット: 水はけを良くするための必須アイテムです。鉢底ネットを敷き、その上に鉢底石を鉢の高さの1/5程度敷き詰めます。これで鉢底の通気性が確保され、根腐れを防げます。

地植えの深さと間隔のコツ

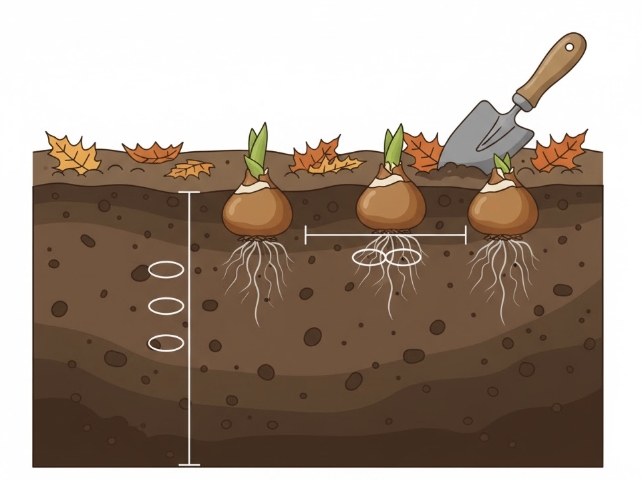

地植え(花壇)の場合、球根を植える「深さ」と「間隔」には、春の美しい景色を作るための大切なルールがあります。

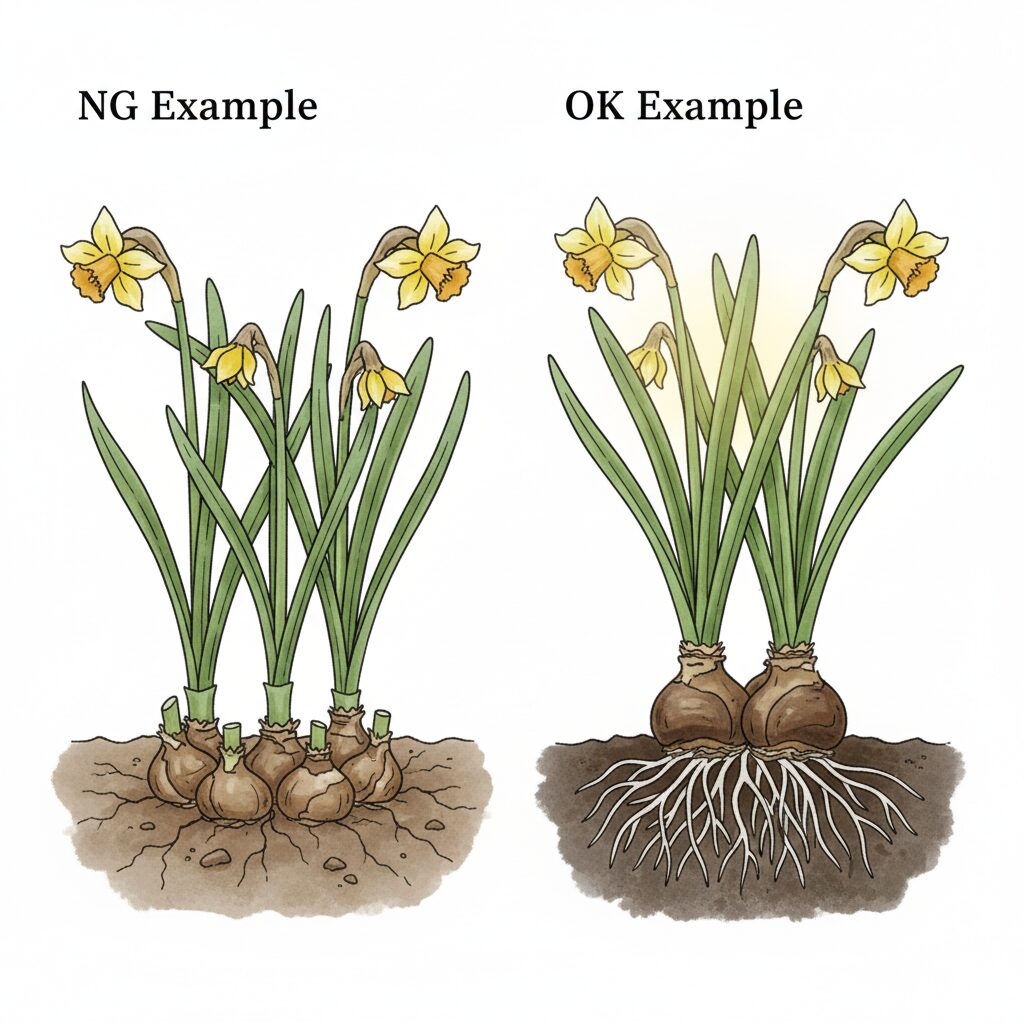

地植えは「深植え」が原則

植え付ける深さは、球根の高さ(直径)の2~3倍が目安です。例えば、高さ5cmのチューリップなら、深さ10~15cmの位置に植える計算になります。つまり、球根の上にかぶさる土(覆土)が、球根の高さの約2倍になるイメージですね。アネモネやラナンキュラスなど、比較的小さな球根でも、最低5cmは土がかぶるようにしたいところです。

なぜこんなに深く植えるかというと、理由は大きく2つあります。

- 「霜よけ」のため: 浅すぎると、冬の強い霜で球根が直接ダメージを受けたり、土の中の水分が凍ったり溶けたりを繰り返して球根が地面から持ち上げられて根が切れてしまう「霜柱」の被害を防ぐためです。

- 「倒伏防止」のため: 深く植えることで、春に茎が伸びたときに地中の茎部分が長くなり、そこからも根が出ることがあります。株元がしっかり安定して、花が咲いたときに風で倒れにくくなります。特にチューリップやスイセン、ヒヤシンスなど、背が高くなる品種には重要です。

植える「間隔」は、球根の大きさ(直径)の2~3個分をあけるのが一般的です。これは、葉が茂ったときの風通しを良くして病気を防ぐためと、花後に球根が太る(分球する)ためのスペースを確保してあげるためです。あまり詰めすぎると、お互いに栄養の取り合いになってしまいますからね。

秋植え球根の植え方:実践と花後の管理

準備ができたら、いよいよ植え付け本番です。植え付けた瞬間から、土の中では春に向けたドラマが始まります。ここでは、鉢植えのコツや、ちょっと上級者向けのテクニック、そして来年も咲かせるための「植えてからが本番」の大切な管理作業について見ていきましょう。

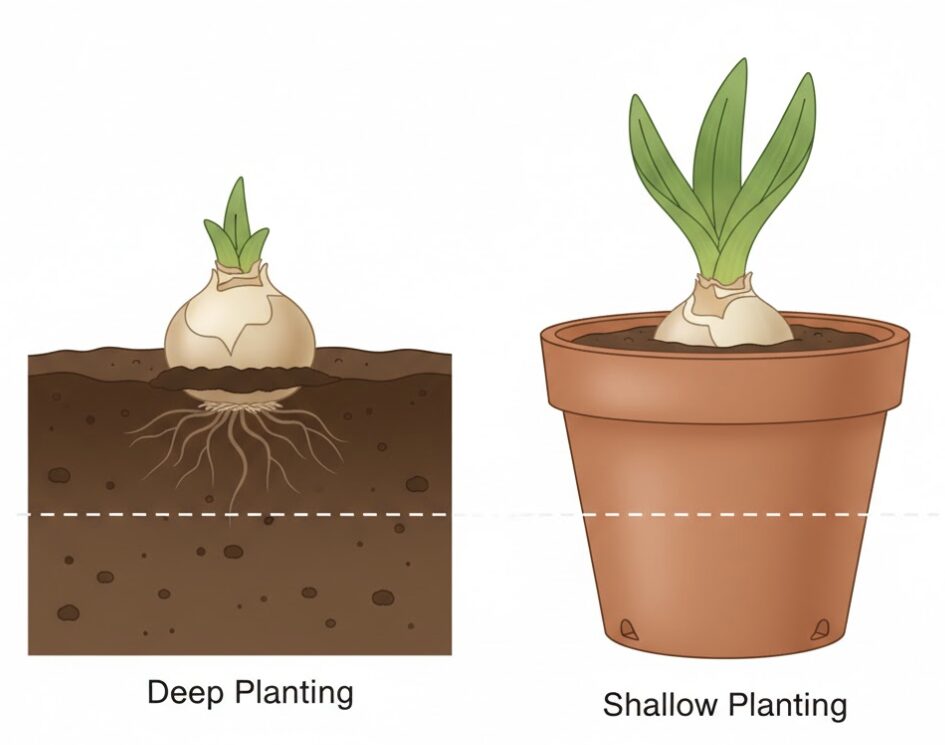

鉢植えは浅植えが基本

地植えが「深植え」だったのに対し、鉢植えやプランターの場合は、ルールが真逆になります。これが初心者の頃、私が一番混乱したポイントです(笑)。

鉢植えは、「浅植え」が基本です。目安は、球根の頭(尖った方)が隠れる程度。品種によっては、球根の先端が土から少し出るくらい浅く植えることもあります(ヒヤシンスの水栽培をイメージすると分かりやすいかも)。

なぜ浅く植えるかというと、鉢という限られたスペースを「根」に譲るためなんです。球根は主に下に向かって根を伸ばします。もし地植えと同じように深く植えてしまうと、球根の下に残された土のスペースが浅くなり、根が窮屈になってしまうんですね。浅く植えることで、球根の下に根が伸びるための土の層(スペース)をより多く確保できるわけです。

間隔も、地植えと違って球根同士がくっつくくらいの「密植」がOK。ぎっしり植えたほうが、咲いたときに花束みたいで豪華になりますよ。ただし、密植しすぎると水や養分の取り合いが激しくなり、水切れや肥料切れを起こしやすくなるので、春先の水やりや追肥は通常より少しこまめにする必要があるかもしれません。

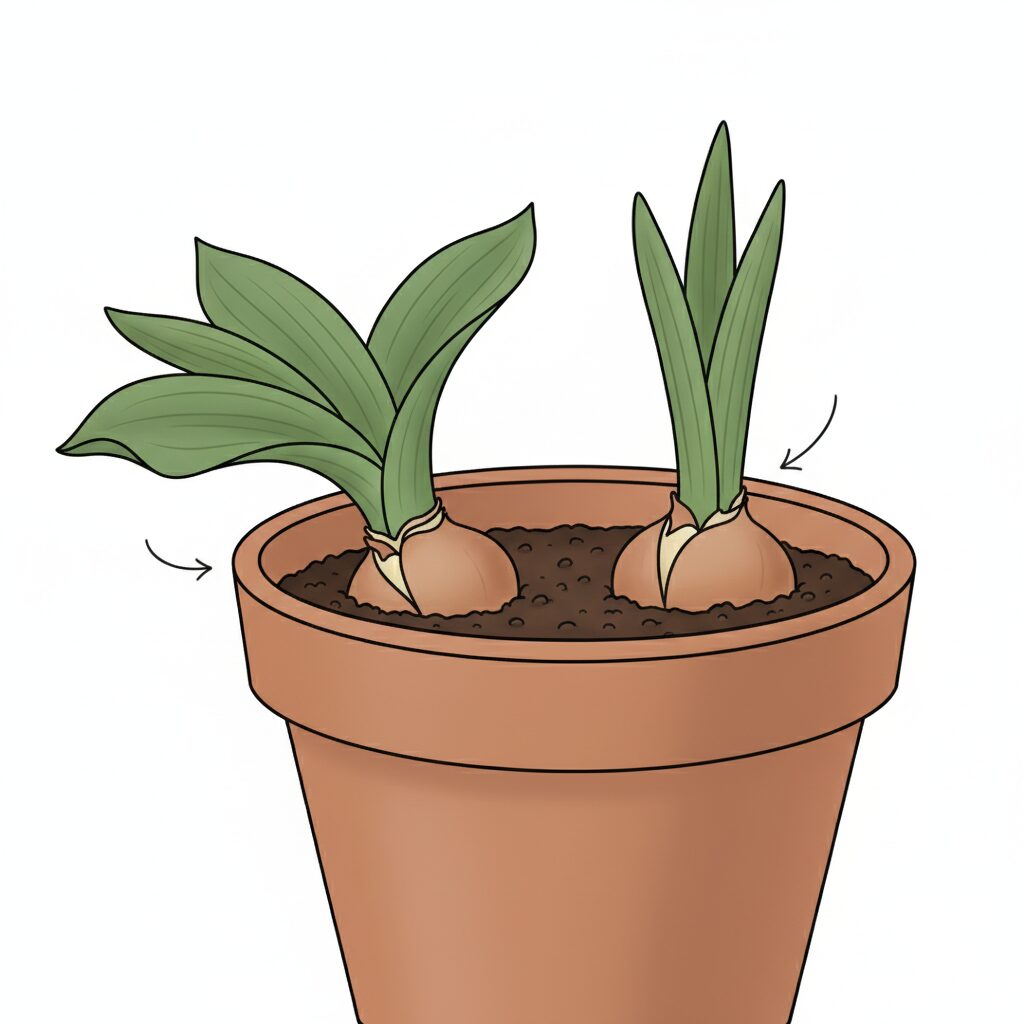

【上級テク】チューリップは「向き」を揃えよう

チューリップの球根って、よく見ると平らな面(お母さん球根にくっついていた側)と丸い面がありますよね。Dの字みたいな形です。実は、一番最初の大きな葉っぱは、この平らな面(Dの字のまっすぐな部分)から出やすいんです。

丸い鉢に植えるとき、この球根の「平らな面」をすべて鉢の外側(縁の方向)に向けて揃えて植えると…春になったとき、葉が放射状にきれいに外側に広がり、内側に花が咲く、とても整然とした美しい鉢植えに仕上がります。ちょっとした一手間ですが、仕上がりが格段に変わるプロのテクニックですよ。ぜひ試してみてください。

【例外】ユリは鉢植えでも「深植え」です

「鉢植え=浅植え」のルールには、超重要な例外があります。それは「ユリ」です。

ユリは、球根の下から生える根(下根)に加えて、球根から伸びた茎の途中(=球根の上)からも「上根(うわね)」という根を出します。この上根が、株を支えたり養分を吸収するのに非常に重要な役割を果たします。

もしユリを他の球根と同じように浅植えしてしまうと、この上根が張るための土のスペースがなくなり、栄養不足になったり、株が不安定になって倒れやすくなったり、生育不良になってしまいます。そのため、ユリだけは鉢植えでも、球根の上に最低10cmは土がかぶるように、必ず「深植え」にしてくださいね。深い鉢(ユリ用の「スリット鉢」など)を使うのが理想です。

寄せ植え(ダブルデッカー)テクニック

「どうせ植えるなら、一つの鉢で次から次へと花が咲くようにしたい!」そんな欲張りな(私みたいな)方におすすめなのが、「ダブルデッカー」というテクニックです。

これは、一つの深い鉢(高さ30cm以上が理想)の中に、開花時期や草丈が違う球根を「二階建て」や「三階建て」みたいに層状に植え込む、ヨーロッパのガーデニングでは定番の寄せ植えの方法です。まさに球根のサンドイッチですね。限られたスペースで、長期間たっぷりお花を楽しめます。

ダブルデッカーの植え方(例)

ポイントは「開花が遅い&背が高いもの」を一番下に、「開花が早い&背が低いもの」を上にする ことです。

- 容器: 必ず深さのある鉢(高さ30cm程度が理想)を用意します。

- 下層(1階): 鉢底石、培養土を入れ、まず開花が遅くて背が高いチューリップ(遅咲き品種)やアリウム(高性種)の球根を配置します。(これは「深植え」の応用ですね)

- 中層(2階): チューリップの上に5cmほど土をかぶせ、その上に開花が中くらいのヒヤシンスやスイセン(小型種)などを、下の球根と重ならないように隙間に配置します。

- 上層(3階): さらに土をかぶせ、一番上に開花が早くて背が低いムスカリやクロッカス、アネモネなどを植えます。

- 仕上げ: さらに土をかぶせ、一番上の層には冬から春まで長く咲き続けてくれるビオラやパンジー、アリッサムなどの草花を植え付けます。これで球根の芽が出るまでの間も寂しくありません。

- 最後にたっぷり水やりをして完成です。

こうしておくと、冬はビオラが咲き、3月頃にムスカリやクロッカスが、4月頃にヒヤシンス、そして最後にチューリップが下から伸びてきて咲く…という、夢のようなリレーが長期間(約半年も!)楽しめますよ。

植えっぱなしOKな品種とチューリップ

「毎年掘り上げるのは面倒…」という方、多いですよね。私もです。そんなズボラさん(失礼!)に人気の「植えっぱなし」栽培。

そもそも、なぜチューリップなどを掘り上げるかというと、彼らの故郷(中央アジアなど)は夏が乾燥している地域。日本の「高温多湿」な夏が、土の中だと大の苦手なんです。植えっぱなしにすると、球根が過度な湿気で腐ったり、病気になったり、夏を越せても分球(球根が分裂)しすぎて小さくなり、翌年は葉しか出ない…なんてことがよくあります。

でも、品種によっては日本の夏にも耐えられる、タフな球根もあります。

植えっぱなしに向いている品種

数年間は植えっぱなしでも毎年元気に咲いてくれる、手間いらずの優秀な子たちです。

- スイセン: 丈夫な品種が多く、3~4年は余裕です。むしろ植えっぱなしの方がよく増えます。

- ムスカリ: 非常に丈夫で、勝手に分球してどんどん増えていきます。春には青紫の絨毯のようになりますよ。

- スノーフレーク(スズランスイセン): スズランのような可憐な花。半日陰でも育つ丈夫さが魅力。

- ハナニラ: これも非常に強く、星形の可愛い花を咲かせます。繁殖力旺盛です。

- アリウム(小輪系): ネギ坊主みたいな紫の丸い花が可愛いアリウム。小輪系(コワニーなど)は比較的丈夫です。

- シラー(ヒアシンソイデス): イングリッシュブルーベルとも呼ばれ、木陰でも元気に育ちます。

これらの品種は、数年経って「なんだか花の数が減ってきたな」「花が小さくなったな」と感じたら、それは土の中で球根が増えすぎて窮屈になっているサイン。そうなったら、葉が枯れた時期に一度掘り上げて分けて(分球)植え直してあげると、また元気に咲き始めます。

チューリップを植えっぱなしにしたい場合

「じゃあ、チューリップは絶対ダメなの?」というと、例外もあります。それは「原種系チューリップ」と呼ばれる、品種改良される前の野生種に近いタイプです。

私たちがよく目にする園芸品種の豪華なチューリップに比べると、花は小ぶりで背も低く、素朴な雰囲気ですが、とても丈夫。原種系チューリップ(アニカ、テタテタ、レディジェーン、トルケスタニカなど)であれば、植えっぱなしでも数年間は毎年開花することが期待できます。ナチュラルガーデンにもぴったりですね。

植えっぱなしで楽しみたい方は、フリージアの球根を植えっぱなしで成功させる越冬・夏越しの完全ガイドの記事も参考にしてみてくださいね。

花がら摘みと花後の管理(お礼肥)

春に無事、花が咲いてくれました。でも、ここで油断しちゃいけません。来年も咲かせるためには、花が終わった「後」の管理が一番重要なんです!

春の花は、球根に蓄えられた「昨年の栄養」で咲いています。花が終わった瞬間から、来年の花を咲かせるための「今年の栄養」を蓄える作業が始まるんです。この作業をサボると、来年は咲いてくれません。

① 花がら摘み

花がしおれてきたら、タネができる前にすぐに花がらを摘み取ります。花をそのままにしておくと、植物は「子孫(タネ)を残すぞ!」と頑張ってしまい、そっちに膨大なエネルギーが取られちゃうんです。私たちはタネが欲しいんじゃなくて、球根本体に栄養を蓄えてほしいので、花(正確には花の付け根にある膨らんだ部分=子房)ごと折り取ります。

この時、花茎(くき)や葉は絶対に切らないでください! スイセンのように花茎だけスッと抜けるものは良いですが、チューリップのように葉の途中から花茎が出ているものは、花の部分だけを摘み取ります。

② 葉は絶対に切らないで!

花が終わった後、葉っぱだけが残ると見栄えが悪いかも…と、切りたくなる気持ち、よーく分かります。私も昔はそうでした。でも、ちょっと待って! その葉っぱ、絶対に切らないでください!

この緑色の葉が、太陽の光を浴びて「光合成」をし、来年の花を咲かせるための栄養(デンプン)を作って球根に送っているんです。葉は、来年のための「栄養(充電)工場」なんですね。

花が終わった後に葉をすぐに切ってしまうのは、スマートフォンの充電が10%しか溜まってないのにコンセントを抜いてしまうのと同じ。球根に十分なエネルギーが蓄えられず、来年は葉しか出ないか、咲いてもショボショボの花になってしまいます。

葉が自然に黄色く枯れるまで(だいたい5月~6月頃)、ぐっと我慢してそのままにしておきましょう。見た目が気になるなら、枯れた葉先から順次カットするか、他の植物で株元を隠すなどの工夫をすると良いですね。

③ 追肥(お礼肥)

葉が頑張って光合成するのを助けるために、花がらを摘んだタイミングで「お礼肥(おれいごえ)」と呼ばれる追肥をします。「今年も咲いてくれてありがとう、来年もよろしくね」という気持ちを込めて。

この時期に必要なのは、球根の肥大を助ける「リン酸(P)」や「カリ(K)」です。葉を茂らせる「窒素(N)」は控えめに(あげすぎると葉ばかり茂って球根が太りにくくなるため)。草木灰や、リン酸・カリが多めの液体肥料を週に1回程度、葉が枯れるまで与えると効果的ですよ。

この花後の管理については、ヒヤシンス水栽培、花が終わったら?来年も咲く育て方の記事で、さらに詳しく解説しています。

球根の掘り上げと花が咲かない原因

日本の高温多湿な夏が苦手な品種(チューリップ、ヒヤシンス、アネモネ、ラナンキュラスなど)は、葉が枯れたら掘り上げて、秋まで涼しい場所でお休みさせてあげます。これが夏越し作業ですね。

球根の掘り上げ方法:ステップバイステップ

- 時期: 5月末~6月頃、葉の1/3~半分ほどが黄色く枯れてきたら掘り上げのサインです。梅雨入り前に作業できるとベストです。

- 掘り上げ: 天気が良い乾燥した日を選びます。球根を傷つけないように、スコップなどで周りの土ごと慎重に掘り上げます。

- 洗浄: 地上部(枯れた葉や茎)を切り取り、土を優しく落とします。この時、分球して小さくなった球根(木子:きご)も、来年用に集めておきましょう。土がベッタリついている場合は、軽く水洗いしてもOKです。

- 消毒(推奨): 掘り上げた球根が貯蔵中に腐るのを防ぐため、殺菌剤(ベンレート水和剤やオーソサイド水和剤の500倍液など)に30分ほど浸けて消毒することが強く推奨されます。

- 乾燥: 消毒後、風通しの良い「日陰」で、球根がカラカラになるまで数日間しっかりと乾燥させます。直射日光はNGです。球根が煮えてしまいます。

- 貯蔵: 完全に乾燥したら、タマネギ用のネットや穴を開けた紙袋、みかんネットなどに入れ、秋の植え付け時期(10月~11月)まで、雨が当たらず風通しの良い、涼しい暗所(冷暗所)で保存します。

※掘り上げた球根は、殺菌剤で消毒しておくと、保存中に腐るのを防げるのでおすすめです。薬剤の使用については、必ず製品の指示に従ってくださいね。

花が咲かない…主な原因は?

「植えたのに芽が出ない」「葉っぱは出たけど花が咲かない」…悲しいですよね。ガーデニングにはトラブルがつきものですが、原因がわかれば来年対策できます。

球根が咲かない「あるある」原因

- 寒さに当たっていない: これが最も多い原因の一つです。温暖地での冷蔵処理忘れや、植え付けが遅すぎて十分な寒さに当たらなかったケース。

- 花後に葉を早く切った: これも本当によくある原因です。光合成ができず、球根が太れませんでした。来年の栄養が「充電ゼロ」の状態です。

- 植えっぱなしによる球根の劣化: 植えっぱなしOKの品種でも、何年も放置すると分球して球根が密集しすぎ、一つ一つの球根が小さくなって養分不足となり、花を咲かせる体力がなくなります。数年に一度は掘り起こして整理しましょう。

- 日照不足: 秋植え球根は日光が大好きです。特に花が終わった後、葉が光合成をする大事な時期に日陰に置いてしまうと、球根が太れません。

- 肥料のやりすぎ(窒素過多): 特に窒素(N)分の多い肥料を与えすぎると、葉ばかりが茂ってしまい(徒長)、花芽の付きが悪くなることがあります。

- 球根が小さすぎた: そもそも植え付けた球根が小さすぎたり、分球したばかりの小さな球根(木子)だったりすると、花を咲かせる力がまだありません。こういう球根は、花を咲かせず数年かけて太らせる(育成する)必要があります。

- 病気や害虫: 球根腐敗病や、アブラムシによるウイルス病などが原因の場合もあります。

これらのトラブルは、栽培環境や管理方法を見直すことで防げる場合が多いです。もし病気や害虫が疑われる場合は、残念ですがその株は処分し、土壌も入れ替える(または消毒する)ことを検討する必要があるかもしれません。判断に迷う場合は、お近くの園芸店や専門家にご相談いただくのが確実かなと思います。

完璧な秋植え球根の植え方まとめ

秋植え球根の植え方、いかがでしたか?

地植えは「深く」、鉢植えは「浅く」というルールや、花が終わった後も「葉を切らない」こと、そして温暖地での「冷蔵処理」など、いくつかの重要なポイントがありましたね。

最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしておきましょう。

秋植え球根 成功の鍵

- 植え付け時期は地温15℃が目安(10月下旬~11月頃)。

- 地植えは球根2~3個分の深さに「深植え」して、霜と乾燥から守る。

- 鉢植えは球根の頭が隠れる程度に「浅植え」して、根のスペースを確保する。

- 温暖地のチューリップは「冷蔵処理」を忘れずに。

- 花が終わっても「葉は絶対に切らない」で光合成させる。(最重要!)

- 来年も咲かせるなら「お礼肥」をあげて球根を太らせる。

最初はちょっと覚えることが多くて大変かも…と思うかもしれませんが、ポイントさえ押さえれば、秋植え球根は初心者の方でも失敗しにくい、とっても魅力的なお花です。

地道な秋の植え付け作業があるからこそ、寒い冬を越えて、土からニョキッと芽が出て、春に一斉に花開いたときの喜びは、本当に格別ですよ!「咲いてくれてありがとう!」と心から思います。

ぜひこのガイドを参考に、あなたの「秋植え球根の植え方」をマスターして、来年の春、素敵なガーデンライフを楽しんでくださいね。私も今から、何を植えようかワクワクしています。

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4dee6ae8.88ae2a48.4dee6ae9.519f409c/?me_id=1224591&item_id=10004585&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwfgarden%2Fcabinet%2Ffallbulb%2Ftulip%2Ftulipoculata_01.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)