当ページのリンクには広告が含まれています。

こんにちは。My Garden 編集部です。

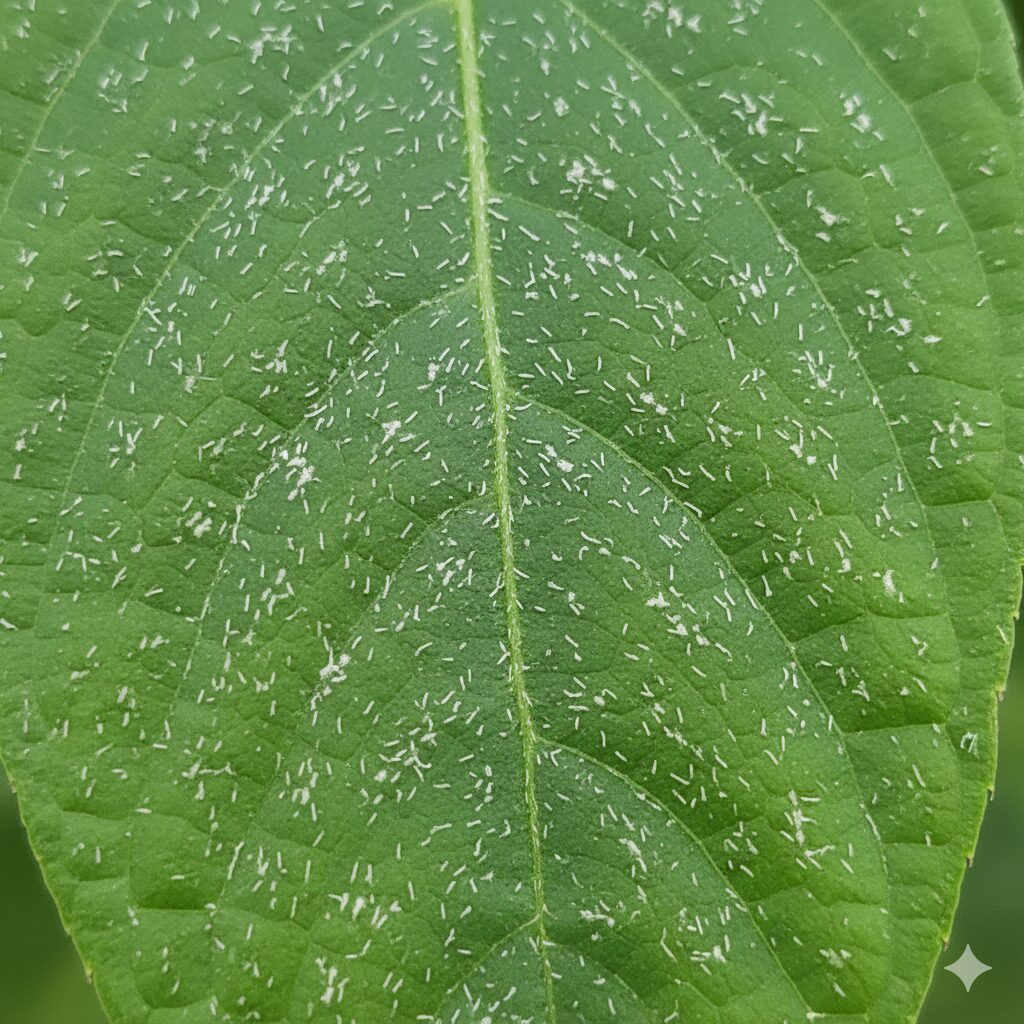

大切に育てている植物の葉に、なんだか白いカスリ状の点々が増えてきたり、葉の色が悪くなって元気がなくなったりしていませんか? もしかすると、それは「ハダニ」の仕業かもしれません。

ハダニは本当に小さくて、体長0.5mmほどと肉眼では見えにくいので、気づいた時には葉の裏にびっしり…なんてことも多くて、本当にがっかりしますよね。どうやって駆除したらいいのか、どんな方法が効果的なのか、いろいろな情報があって本当に悩みます。特に室内で育てている観葉植物だと、お子さんやペットのことを考えて、市販の薬剤(殺ダニ剤)を使うのも少し躊躇してしまいます。

この記事では、そんな厄介なハダニの見分け方や発生原因といった基本の「き」から、水や牛乳、重曹を使った身近なものでできる対策、さらには確実な効果が期待できる薬剤を使った本格的な駆除方法まで、さまざまなアプローチを詳しく紹介していきます。ハダニが大量発生してしまった場合の絶望的な状況への対処法や、薬剤が効かなくなる「薬剤抵抗性」といった知っておきたい専門知識、もちろん、二度と発生させないための予防策についてもお話ししますね。

あなたのガーデニングライフを守るために、植物とあなたにとって最適なハダニ対策を一緒に見つけていきましょう。

- ハダニの基本的な生態と見分け方

- すぐに試せる物理的・自然な駆除方法

- 効果的な薬剤(殺ダニ剤)の選び方と使い方

- ハダニを寄せ付けないための予防策

早期発見がカギ!ハダニ駆除方法の基本

何事もそうですが、特にハダニ対策は「敵を知る」ことから始まります。彼らがどんな生態で、何を好み、どこに潜んでいるのか。その基本をしっかり押さえておきましょう。早期発見さえできれば、実はそれほど怖い相手ではないんですよ。

ハダニの見分け方と初期症状

「ハダニ」と一口に言っても、実はたくさんの種類がいます。日本で植物に被害を与える代表的なものには、黄色や淡い緑色をした「ナミハダニ」や、越冬時に赤くなる「カンザワハダニ」などが有名ですね。

彼らは名前に「ダニ」とありますが、昆虫ではなく「クモ」の仲間(蛛形綱)なんです。だから成虫の足は8本あります。体長はわずか0.3mm~0.5mm程度と非常に小さく、視力に自信がある方でも、一匹一匹を肉眼で確認するのはかなり難しいです。

彼らの主な被害は、植物の葉裏に鋭い口針を突き刺し、細胞の中身(葉緑素など)を吸い取ること。その結果、吸われた部分は葉緑素が抜けてしまい、針でついたような白い小点(カスリ状)がポツポツと現れます。これがハダニ被害の最も分かりやすい初期症状ですね。この段階で気づけるかが、勝負の分かれ目です。

被害の進行ステップ

この初期症状を見逃してしまうと、被害はあっという間に進行します。

- 初期症状: 葉裏に白い点々(カスリ状)が出始める。葉のツヤがなくなり、なんとなく元気がなく見える。

- 中期症状: 白い点が無数に広がり、葉全体が白っぽくカスれたように色あせてきます。光合成の効率が著しく下がり、植物の生育が明らかに悪くなります。

- 末期症状: 葉が黄変または褐変し、光合成ができなくなって枯れ始め、やがてパラパラと落葉します。株全体が弱り、新芽も育たなくなります。

- 最悪の事態: 被害が株全体に及び、ハダニがクモの巣のような細い糸を葉や茎に張り巡らせます。こうなると株は衰弱しきっており、最悪の場合は枯死に至ることもあります。

特に、このクモの巣のような細い糸が見えたら、かなり大量発生している危険なサインです。これは彼らが移動したり、風に乗って分散したり、あるいは卵や自分たちのコロニーを外敵から守ったりするために使うものだと言われています。

ハダニ発見のコツ

「ん?もしかして?」と思ったら、すぐに以下の方法でチェックしましょう。

- 白い紙を使った確認(必須!): これが一番確実です。植物の葉の下に白いコピー用紙などを置き、葉を指で軽くトントンと叩いたり揺すったりします。紙の上に黒や赤、緑の小さな「点(フケのようなもの)」が落ち、それがゆっくりと動いていれば、100%ハダニです。

- ルーペ(拡大鏡)での確認: 園芸用のルーペや虫眼鏡、スマートフォンのマクロ(接写)モードで葉の裏を直接観察します。小さなダニがうごめいているのが見えるかもしれません。

- 霧吹きでチェック: 葉の裏に霧吹きで水をかけると、ハダニがいる場所は水を弾いたり、糸が水滴で見えやすくなったりすることがあります。

ハダニの発生原因と潜む場所

ハダニはどこからともなくやってくるように感じますが、彼らが爆発的に発生・繁殖しやすい条件というものが明確にあります。

ハダニが好む環境

ハダニが最も活発になる条件は、「高温」と「乾燥」です。具体的には、気温が20℃~30℃くらいで、湿度が60%以下のようなカラッとした気候を何よりも好みます。

この好条件がそろうと、彼らの繁殖サイクル(卵→幼虫→若虫→成虫)が非常に早くなり、高温下(25℃~30℃)では、わずか10日ほどで卵から成虫になり、また産卵を始めるという驚異的なスピードで世代交代を繰り返します。メス1匹が一生に100個以上の卵を産むとも言われ、あっという間に数が増えてしまうのは、このためなんですね。

特に梅雨明けの7月~10月頃は、屋外で大発生しやすい時期です。また、雨が少ない年や、風通しが悪い場所は湿気がこもらず乾燥しやすいため、ハダニにとって天国のような場所になってしまいます。

ハダニが潜む場所

彼らが潜む主な場所、それはしつこいようですが「葉の裏」です。

なぜなら、葉の裏は直射日光や雨風を直接避けやすく、天敵(ハダニを食べてくれるカブリダニなど)からも見つかりにくい、彼らにとって快適で安全なシェルターだからです。だからこそ、普段の上からの水やりや、パッと見ただけでは気づきにくいのが厄介なところですね。

特に注意すべき場所(ハダニのホットスポット)

以下のような場所は、高温・乾燥になりやすく、ハダニの発生源となりやすいので特に注意が必要です。

- ベランダやテラス: コンクリートの照り返しが強く、高温・乾燥になりがちです。

- エアコンの室外機の近く: 温風・乾いた風が直接(または間接的に)当たる場所は最悪です。

- 軒下やカーポートの下: 雨が当たりにくいため、常に乾燥している場所。

- 植物の密集地帯: 植物が密集していて、内側の風通しが極端に悪い場所。

- 暖房・冷房の効いた室内: 一年中快適な温度で、空気が乾燥している場所。

室内でのハダニ対策と予防

実は、屋外のガーデニングよりも、室内の観葉植物の育て方でハダニに悩まされるケースは非常に多いです。私自身も室内で何度も苦労しました。

なぜなら、室内は冬でも暖房が効いていて一年中暖かく、特に冬場は加湿をしないと空気が非常に乾燥しがちです。これは、ハダニにとって「高温(適温)・乾燥」という最高の条件が揃っていることを意味します。おまけに雨も降らないので、水で流される心配もありませんし、天敵もいません。

そんな室内での最も簡単で、最も効果的な対策が、「葉水(はみず)」です。ハダニはとにかく「水」、つまり「湿気」を嫌います。

葉水の正しいやり方

霧吹き(スプレー)を使って、葉に水を吹きかけることですが、効果を最大にするにはコツがあります。

- 葉の裏を狙う: ハダニが潜んでいる「葉の裏」に、しっかり水がかかるように、葉をめくって下から上に向かってスプレーします。葉の表側だけにかけても、予防効果は半減してしまいます。

- 全体を湿らせる: 葉だけでなく、葉の付け根、茎や幹にも軽くかけてあげると、植物全体の湿度を保つことができます。

- 頻度: 特に乾燥する時期(夏場の冷房時や冬場の暖房時)は、できれば毎日1回、少なくとも2~3日に1回は行うのが理想です。

- 時間帯: 朝夕の涼しい時間帯がおすすめです。真夏の日中など、高温時に葉に水滴が残っていると、その水滴がレンズの役割をして日光を集め、葉が焼ける「葉焼け」を起こすことがあるので注意しましょう。

ただし、葉水をした後に、鉢の受け皿に水が溜まったままになるのは厳禁です! 常に水を溜めておくと、ハダニは防げても「根腐れ」や、コバエ(キノコバエ)の発生原因になってしまいます。受け皿の水は、その都度捨てる習慣をつけてくださいね。

湿度と空気循環でWブロック

葉水と合わせて、冬場など特に乾燥する時期は、加湿器を使って部屋全体の湿度を上げる(湿度50%~60%程度をキープする)のも非常に効果的です。植物にとっても快適な環境になります。

また、サーキュレーターなどで室内の空気を緩やかに循環させ、風通しを良くすることも、ハダニが住みにくい環境を作るのに役立ちますよ。

ハダニの予防に効果的な環境づくり

ハダニを寄せ付けないためには、彼らが「嫌だな」「住みにくいな」と思う環境を日頃から作っておくことが、何よりの予防策になります。「発生したら駆除する」のではなく、「そもそも発生させない」という意識が大切ですね。

屋外の植物であれば、第一に「風通し」です。ハダニは体が軽いため風に飛ばされるのを嫌いますし、風通しが良ければ湿気も適度に入れ替わり、局所的に乾燥しすぎるのを防げます。

風通しを良くする剪定

植物が元気に成長して葉や枝が密集してくると、どうしても内側の風通しが悪くなります。ここはハダニの格好の隠れ家になってしまいます。

植物の種類にもよりますが、定期的に剪定の基本に従って、以下のような不要な枝葉を整理してあげましょう。

- 内向枝(ないこうし): 株の中心に向かって内側に生えている枝

- 交差枝(こうさし): 他の枝と交差している枝

- 古い葉・黄変した葉: 光合成の効率が落ち、病害虫の温床になりやすい葉

これだけでも、株元まで風と光が通りやすくなり、ハダニ予防に大きく貢献します。

また、水やりの際も、株元にだけ「ドバっ」とあげるのではなく、時にはシャワーノズルなどで葉全体、特に葉裏にも水がかかるように意識して水やりをする(「葉水」を兼ねるイメージですね)のも、ハダニを物理的に洗い流す効果が期待できておすすめです。

そして見落としがちなのが、鉢の周りや庭の隅の「雑草」です。雑草がハダニの発生源(温床)になっていることも本当によくあります。面倒かもしれませんが、植物の周りはこまめに雑草取りをして、清潔な環境を保つことも重要な予防策ですよ。

新入り植物は「隔離」が鉄則!

新しく園芸店やホームセンターからお迎えした植物に、すでにハダニ(やカイガラムシなどの他の害虫・病気)が潜んでいる可能性もゼロではありません。私自身、これで失敗して他の大事な植物にまで被害が広がった苦い経験があります…

新しい植物を購入したら、嬉しくてすぐに既存の植物たちの輪に入れたくなりますが、そこをグッと我慢。できれば少し離れた場所(可能なら別の部屋)で1~2週間ほど「隔離」して様子見するのがおすすめです。その間にハダニや異常がないか葉裏をよーく観察し、問題がないことを確認してから仲間入りさせると、とても安心ですね。

状況別!確実なハダニ駆除方法の選び方

どんなに予防していても、風に乗ってきたり、服にくっついてきたり…ハダニの侵入を100%防ぐのは難しいもの。もしハダニを見つけてしまったら…残念ですが、時間との勝負です。数が少ないうちなら手軽な方法で済みますが、広がってしまった場合は薬剤の力も借りる決断が必要です。状況(被害レベル)に合わせた駆除方法を見ていきましょう。

水やテープを使った物理的な駆除

ハダニの数がまだ少ない、ごく初期の段階(葉の数枚に点々が見える程度)であれば、薬剤を使わない物理的な方法が最も手軽で安全です。

水で流す際のコツ

ハダニは水に弱いので、シンプルに水で洗い流すのが非常に効果的です。室内の観葉植物ならお風呂場に持っていき、シャワーの水を葉の裏側からしっかり当てて、ハダニを洗い流します。屋外ならホースのシャワー水流や、強めの霧吹きを使います。

ただし、水圧が強すぎるとデリケートな葉を傷めてしまう可能性があるので、手で葉を支えながら優しく、しかし徹底的に流すのがコツです。流したハダニが土に落ちるだけでは、また這い上がってくる可能性もゼロではありません。気になる場合は、鉢土の表面をビニールなどで覆ってから作業すると尚良いですね。

テープを使う際の注意点

葉が大きくて丈夫な植物(ゴムの木、モンステラなど)であれば、ガムテープやセロハンテープ、粘着力の弱まったマスキングテープなどの粘着面を葉裏に軽く押し当てて、ハダニをペタペタとくっつけて捕獲する方法もあります。

この時の注意点は、粘着力が強すぎないテープを選ぶこと。新品のガムテープなど粘着力が強すぎるものだと、葉の表面を剥がしてしまい、植物を傷める原因になります。葉を傷めないよう、あくまで優しく押し当てる程度にしてください。

最大の欠点:卵には効かないため、継続が必要

これらの物理的な駆除方法は、あくまで「今、葉についている成虫や幼虫」を取り除く手段です。葉に産み付けられた非常に小さな「卵」までは除去できません。

ハダニの卵は数日~1週間程度で孵化(ふか)してしまうため、1回やっただけで安心せず、必ず数日おきに葉裏をチェックし、必要であれば再度、水で流したりテープで取ったりする作業を、根気よく繰り返す必要があります。ここで油断すると、すぐに元通りになってしまいます。

身近なもので対策、牛乳での駆除

昔からよく聞くオーガニックな対策として、牛乳(水で1:1に薄める、または原液のまま)を霧吹きで吹きかける、という方法があります。

これは、牛乳に含まれる脂肪分などが乾くときに膜を作り、ハダニの気門(呼吸する穴)を塞いで窒息させる、という仕組みを利用したものです。理論上は効果が期待できそうですね。

牛乳スプレーの注意点とデメリット

ただし、この方法には大きな注意点があります。それは、牛乳を使った後は、乾いたら(またはその日のうちに)必ずキレイな水で葉を洗い流さなければならないということです。

牛乳(タンパク質や脂肪分)を洗い流さずに放置すると、どうなるか…。想像通り、腐敗して悪臭の原因になるだけでなく、カビが発生したり、コバエやアリなど別の害虫を呼んだりする原因になってしまいます。洗い流す手間を考えると、かなり面倒です。

正直なところ、この方法はアブラムシには比較的効果的と言われますが、ハダニには効きにくいという意見もあり、私個人としては「悪臭やカビのリスク、手間の割に効果が薄いかも…」と思っています。薬剤を使いたくない場合の、最後の手段(応急処置)として試すくらいが良いかもしれません。

重曹や木酢液を使った手作りの駆除

もう少し現実的で、自然派の対策として、ご家庭にある「重曹」や、園芸用として売られている「木酢液(もくさくえき)」を使う方法もあります。

重曹スプレーの使い方

水1Lに対して、食用の重曹(炭酸水素ナトリウム)を1g程度(約1000倍希釈)という、ごく薄い濃度で溶かしたものをスプレーします。重曹はアルカリ性なので、ハダニの気門を塞いだり、体に影響を与えたりすると言われています。

注意点は、濃度が濃すぎると「薬害」といって、植物の葉が焼けたり傷んだりする原因になることです。必ず薄い濃度から試すようにしてください。重曹に少量の食用油(植物油)や石鹸水を一滴混ぜて、展着剤(葉につきやすくする)代わりにするレシピもありますね。

木酢液の使い方

木酢液は、木炭を作る際に出る水蒸気を冷やして液体にしたもので、独特の燻製のような匂いがします。ホームセンターなどで手に入ります。

製品に記載されている希釈倍率(だいたい200~500倍程度が一般的)で水に薄めて散布します。こちらは直接的な殺ダニ効果というよりは、植物自体の抵抗力を高めたり、その匂いで害虫を寄せ付けにくくする「忌避(きひ)効果」、つまり予防的な側面が強いと言われています。

希釈倍率の重要性とパッチテスト

重曹も木酢液も、環境に優しいのがメリットですが、薬剤ほどの即効性や確実な殺ダニ効果は期待しにくいです。「効かないから」と規定より濃い濃度で使うのは絶対にNG。植物に深刻なダメージ(葉焼けなど)を与えてしまうリスクがあります。

使用する場合は、必ず規定の希釈倍率を守り、まずは目立たない一部の葉で試してみて(パッチテスト)、24時間ほど様子を見て問題がないか確認してから全体に散布するのが安全ですね。

市販の薬剤(殺ダニ剤)での駆除

発生が広がってしまった場合、水や重曹ではとても追いつかない場合は、やはり専用の薬剤(農薬)を使うのが一番確実で早いです。

ここで非常に、非常に重要なポイントがあります。先ほどから何度も触れていますが、ハダニは「クモ」の仲間です。そのため、アブラムシやケムシ用の一般的な「殺虫剤」(Insecticide)では全く効かないことがほとんどなんです。

薬剤選びの最重要ポイント:「殺ダニ剤」を選ぶ

|

|

ハダニを駆除するために薬剤を購入する際は、必ずパッケージの成分表や効果・効能欄に「殺ダニ剤(Acaricide または Miticide)」または「ハダニに効く」とハッキリ明記されているものを選んでください。

これを間違えて、アブラムシ用の殺虫剤をかけても、ハダニはピンピンしているのに、天敵(ハダニを食べてくれるカブリダニなど、益虫)だけが死んでしまい、逆にハダニが(天敵がいなくなって)大発生する…という最悪の事態もあり得ます。

殺ダニ剤の種類

殺ダニ剤にも、その作用の仕方によって色々なタイプがあります。

- 化学合成農薬: ハダニの神経系やエネルギー代謝、呼吸などを阻害して殺ダニ効果を発揮する、いわゆる一般的な農薬です。効果は高いですが、次に説明する「薬剤抵抗性」に注意が必須です。

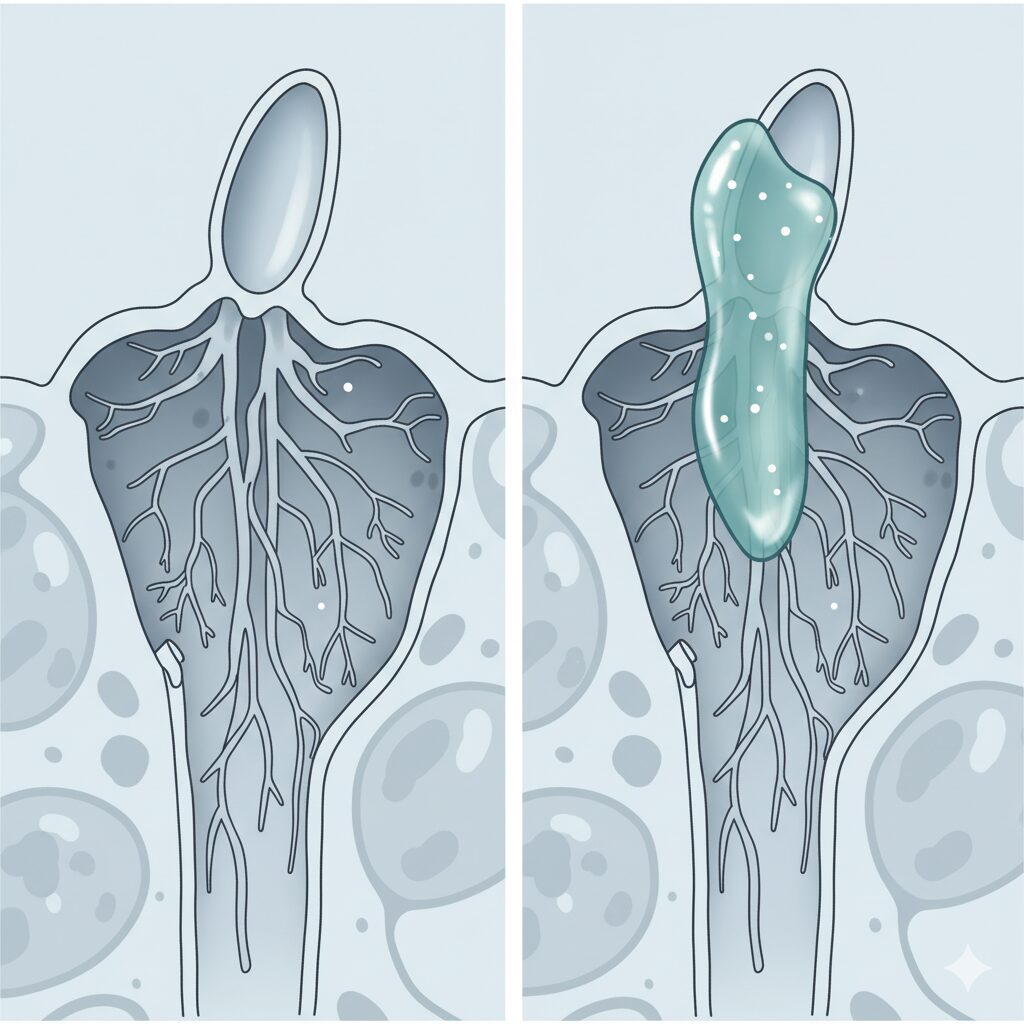

- 気門封鎖剤(物理的防除剤): デンプン(食品)や、なたね油・オリーブ油などの食用油由来の成分、あるいは脂肪酸グリセリド(これも食品添加物)などで、ハダニの体表や気門(呼吸する穴)を物理的に覆い、窒息させて駆除するタイプです。

- メリット: 物理的に効くため、ハダニに「薬剤抵抗性」がつきにくいのが最大の利点です。また、食品由来の成分を使ったものが多く、収穫前日の野菜や果樹類、室内での使用にも適している製品が多いです。

- デメリット: 薬剤が「直接かかった」ハダニにしか効かないため、散布ムラがあると効果が落ちます。葉裏までしっかり、びしょ濡れになるまでかける必要があります。

最近は、この「気門封鎖剤」タイプの薬剤(「粘着くん液剤」や「アーリーセーフ」、「やさお酢」などの商品名で売られています)が、安全性と効果(抵抗性がつかない)のバランスから、家庭園芸では第一選択として非常に人気かなと思います。

薬剤抵抗性を持つハダニとは

ハダニの駆除をプロの農家さんレベルで難しくしている最大の要因が、この「薬剤抵抗性」です。

先ほども触れましたが、ハダニは世代交代が非常に早い(高温下では10日ほど)生き物です。そのため、特定の化学合成農薬(例えばAという薬)を連続して使い続けると、その薬剤に耐性を持つ遺伝子を持ったごく一部の個体だけが偶然生き残り、その個体が子孫を爆発的に増やすことで、あっという間にその畑(やベランダ)が「Aという薬が全く効かないハダニ」だらけになってしまう現象が起きます。

これが「薬剤抵抗性を持ったハダニ」(「スーパーハダニ」なんて呼ばれることもあります)の正体です。こうなると、いくら同じ薬を撒いても全滅させることができなくなってしまいます。

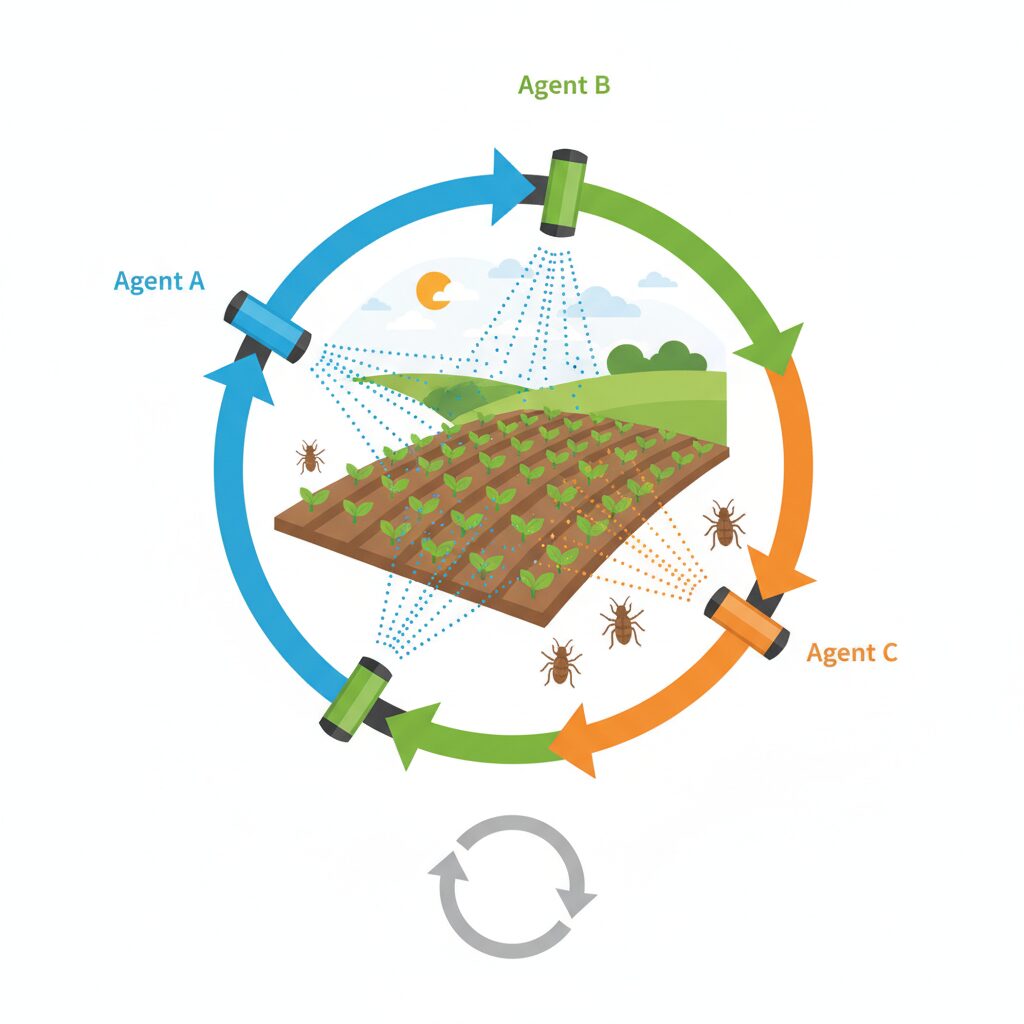

薬剤抵抗性への対策:ローテーション散布

このやっかいな抵抗性の発達を防ぐため、殺ダニ剤(特に化学合成農薬)を使用する場合は、系統(作用性)の異なる薬剤を2~3種類用意し、順番に(ローテーションで)散布することが、農業の世界では常識となっています。

「系統が異なる」というのは、有効成分の名前が違う、というだけでなく、「効き方(作用の仕方)」が違う、という意味です。薬剤のパッケージには、「作用系統グループ(IRACコード)」という国際的な分類が記載されていることがあります(例:「12B」や「21A」など)。この番号が異なる薬剤を選ぶのが、ローテーションの基本です。(出典:クロップライフジャパン「RACコード(農薬の作用機構分類)」)

お店で選ぶときに、このIRACコードや成分名が違うものを選ぶようにしてみてください。よくわからない場合は、園芸店の薬剤コーナーのスタッフさんに「ハダニのローテーション散布に使いたいのですが、系統の違うものを」と相談するのが確実ですね。

| グループ番号(例) | 作用機構(ざっくりと) | 主な薬剤例(成分名) |

|---|---|---|

| UN(分類不明)/ 物理的 | 気門封鎖(物理的) | デンプン、なたね油、脂肪酸グリセリドなど |

| 12B | ミトコンドリア電子伝達系阻害 | アミトラズなど |

| 13 | ATP合成酵素阻害 | キノメチオナートなど |

| 21A | ミトコンドリア電子伝達系阻害 | ピリダベン、テブフェンピラドなど |

| 23 | アセチルCoAカルボキシラーゼ阻害 | スピロジクロフェンなど |

※上記はあくまで一例です。家庭園芸では、抵抗性の心配がない「物理的」な気門封鎖剤タイプをローテーションの軸に加えるのが非常におすすめです。必ず製品の表示を確認してください。

ハダニが大量発生した場合の対処法

葉の裏がびっしり、株全体が白っぽくなり、クモの巣のような糸まで張っている…そんな最悪の状況になってしまったら、正直、根絶はかなり難しくなります。しかし、諦めるのはまだ早いです。手順を踏んで、徹底的に対処しましょう。これはもう「戦争」です。

1. 被害葉の剪定(せんてい)

まず、被害がひどい葉や枝は、ハダニの密度(数)を一気に下げるために思い切って剪定します。中途半端に葉を残すと、そこが発生源になってしまいます。特に糸が張っているような部分は、他の場所への感染源になるので、迷わずカットしましょう。

剪定した葉の処分方法

剪定した被害葉や枝は、ハダニを周りにまき散らさないよう、すぐにビニール袋に入れて口を固く縛り、密閉して燃えるゴミとして処分してください。その辺に放置したり、コンポストに入れたりすると、そこからまたハダニが広がってしまいます!

2. 薬剤の徹底散布(1回目)

植物の体積を(剪定で)減らしたら、残った部分に「殺ダニ剤」を散布します。この時、必ず葉の裏を中心に、葉の付け根、新芽、茎など、ハダニが隠れやすい場所も含めて、薬剤が滴る(したたる)くらいムラなくたっぷりとかけてください。ここでケチると、かけ残した場所からまた増殖してしまいます。

3. 2回目の散布(最重要)

ハダニ駆除で失敗する一番の原因は、1回の散布で「終わった」と安心してしまうことです。

多くの殺ダニ剤は、成虫や幼虫には効いても、「卵」には効きにくい場合があります(中には卵にも効くことを謳った薬剤もありますが、万全を期すためです)。

ハダニの卵は、適温下(25℃前後)で約3~5日で孵化します。そのため、1回目の散布から5日~1週間後に、卵から孵化した幼虫を一網打尽にするための2回目の散布を、必ず行ってください。

この時、できれば薬剤抵抗性のことを考えて、1回目とは「作用系統(IRACコード)」の異なる薬剤(または抵抗性の心配がない気門封鎖剤)を使うのがベストです。この「2回セット」が徹底できれば、ハダニの数を劇的に減らすことができるはずです。

総まとめ:最適なハダニ駆除方法

いろいろな方法を見てきましたが、私個人が思う「最適なハダニ駆除方法」は、結局のところ、9割が「早期発見」と「予防」に尽きるかなと思います。

毎日の水やりのついでに、サッと葉の裏をチェックする習慣をつけるのが一番です。あの忌まわしい「白い点々」を見逃さないことが、被害を最小限に食い止める最大の防御策ですね。

そして、ハダニが嫌う環境、つまり「適度な湿度」と「良い風通し」をキープすること。そのために、こまめな葉水と、適切な剪定を心がけましょう。

発生レベル別のおすすめ対応

もし発生してしまったら、慌てずにレベル別で対応しましょう。

- レベル1:初期(数枚の葉に点々)対応:水で洗い流す、テープで取る。その後、毎日「葉水」を徹底し、数日おきにチェックを継続。

- レベル2:中期(株全体に広がり始め)対応:被害のひどい葉を剪定し、気門封鎖剤(デンプンや油由来)など、抵抗性の心配がない薬剤を葉裏までしっかり散布する。5~7日後に再度散布する。

- レベル3:末期(大量発生・糸が張る)対応:被害のひどい枝葉を大胆に剪定し、ビニール袋で密閉廃棄。作用系統の異なる殺ダニ剤を、5~7日おきに2回以上、ローテーションで散布する。

という流れが、現実的で効果的な対応かなと思います。

薬剤使用と専門家への相談(重要)

この記事で紹介した薬剤の使用については、あくまで一般的な情報提供です。実際に薬剤(農薬)を使用する際は、必ず製品のラベルや説明書に記載されている指示・注意書きをよく読み、用法・用量を厳守してください。

特に、トマトやキュウリ、ハーブ、果樹など、口に入れる可能性のある植物に使う場合は、その作物に「適用」があるか、収穫までの「使用時期(例:収穫前日までOKなど)」や「総使用回数」の制限はどうかを、厳重に確認する必要があります。

大切な植物の状態や、どの薬剤を選べば良いかについて不安がある場合は、お近くの園芸店やホームセンターの専門スタッフ、または植物の専門家にご相談されることを強くおすすめします。最終的な判断は、ご自身の責任においてお願いいたします。

ハダニ対策は本当に根気がいりますが、彼らの弱点(水と乾燥、薬剤抵抗性)を知って正しく対処すれば、必ず勢いを止めることができます。諦めずに丁寧に対応すれば、きっと植物も元気を取り戻してくれます。大切なグリーンを守るために、一緒にがんばりましょうね!

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e08a9b9.91f5696f.4e08a9ba.c3da650e/?me_id=1226198&item_id=10001377&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fauc-garden-bank%2Fminikuru%2Fdani-set4.png%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e08b01f.37fa4fe5.4e08b020.7d78a708/?me_id=1403138&item_id=10000838&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpet-gardeninglife%2Fcabinet%2Fgardening%2Fsumitomo%2Fyakuzai%2F4975292601791-1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)