当ページのリンクには広告が含まれています。

こんにちは。My Garden 編集部です。

ガーデニングを始めよう、あるいはもっと上手に育てたいと思ったとき、多くの人がぶつかる壁が「土」の問題ではないでしょうか。「うちの庭は粘土質でカチカチ…」「雨が降ると水はけが悪くて困る」「花壇に植えてもなんだか育ちが悪い」そんな悩みを抱えているかもしれませんね。

植物にとって、土は私たちのおうちと同じくらい大切な生活基盤です。植物は根っこから水や養分を吸い、そして何より「呼吸」もしています。その土がふかふかで、水も空気も適度に通す理想的な状態(これを団粒構造と呼びます)でないと、根っこも元気に伸びられませんし、病気にもかかりやすくなってしまいます。

この記事では、ガーデニング初心者の人にも分かりやすく、土壌改良の基本的な考え方から、腐葉土や堆肥といった具体的な資材の選び方、そして微生物の力を借りて理想の土を育てる具体的なステップまで、より一歩踏み込んで詳しく解説していきますね。少し手間はかかりますが、この「土作り」こそが、ガーデニング成功への一番の近道だと思います。

この記事のポイント

- 理想の土「団粒構造」の仕組み

- 粘土質や砂質など土質ごとの改善策

- 腐葉土や堆肥、石灰の正しい使い方

- 花壇やプランターの土を再生する手順

ガーデニング土壌改良の基本と目的

まずは「なぜ土壌改良が必要なの?」という基本の「き」から見ていきましょう。植物が元気に育つためには、土に「通気性」「排水性」「保水性」「保肥性」の4つのバランスが必要です。これらは土の「物理性」や「化学性」と呼ばれますが、難しく考えなくて大丈夫です。私たちが目指す「ふかふかの土」は、これらを見事に両立させているんですよ。

理想の土「団粒構造」とは?

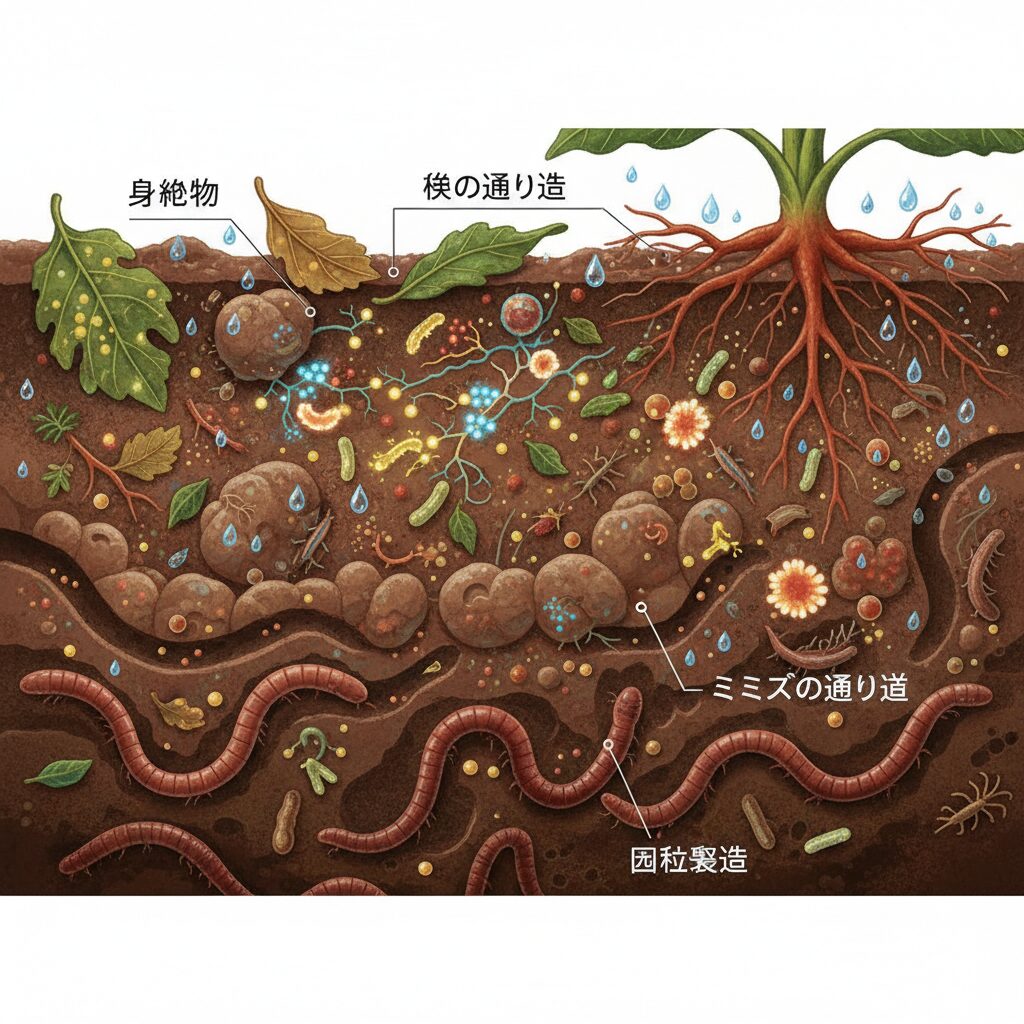

ガーデニングの本などで必ずと言っていいほど目にする「団粒構造(だんりゅうこうぞう)」という言葉。これが、私たちが目指す「ふかふかの土」の正体です。

ちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、簡単に言うと「土の小さな粒子(単粒)が、バラバラだったりカチカチに固まったりせず、くっつきあって小さな団子(団粒)をたくさん作っている状態」のことです。これに対し、粒子がバラバラなのが砂質の土、粒子が密にくっつきすぎているのが粘土質の土で、これらを「単粒構造」と呼びます。

この「団粒」がたくさんあると、土の中には大小2種類の隙間ができます。これが奇跡的なバランスを生み出します。

- 団粒と団粒の間の「大きな隙間(粗間隙)」:ここを雨や水やり後の余分な水や、新鮮な空気がスムーズに通ります。これが「通気性」と「排水性」を生み出します。根っこが呼吸でき、水浸しによる「根腐れ」を防ぎます。

- 団粒内部の「小さな隙間(毛管間隙)」:団粒そのものがスポンジのように、植物が必要とする水分や肥料分を蓄えます。これが「保水性」と「保肥性」の役割です。水やり後、すぐにカラカラになるのを防ぎ、与えた肥料が雨で流れ出てしまうのを防ぎます。

つまり、団粒構造が発達した土は「水はけが良く、水持ちも良い」という、一見矛盾するような理想的な状態を保ってくれるんですね。粘土質の土は「小さな隙間」しかなく(水も空気も通らない)、砂質の土は「大きな隙間」ばかり(水も肥料も溜まらない)。団粒構造は、その両方の良いところを持っているイメージです。

微生物が育むふかふかな土

では、どうやったらこの便利な「団粒構造」ができるのでしょうか? それは、土の中にいる目に見えない「土壌微生物(バクテリアや菌類)」たちの働きのおかげなんです。

私たちが腐葉土や堆肥といった「有機物」を土に入れると、それが微生物たちの「ご飯」になります。微生物たちは有機物を食べ(分解し)、その過程でネバネバした分泌物(多糖類など)を出します。この分泌物が「のり」の役割を果たし、バラバラだった土の粒子をくっつけて「団粒」を作ってくれるんです。

また、ミミズのような土壌動物も重要な役割を果たします。ミミズが土を食べながら移動することで土が耕され(通気性が良くなり)、そのフンもまた、団粒化を促進する貴重な有機物になります。ミミズがいる土は、それだけ豊かな生態系が育まれている証拠とも言えますね。

土壌改良の本質とは?

土壌改良は、単に資材を物理的に混ぜ込む作業ではありません。その本質は「土の中の生態系に餌(有機物)を与え、微生物やミミズといった働き手に土を耕してもらう」という、生物学的なプロセスなんですね。

化学肥料だけを与え続けていると、微生物のご飯である有機物が不足し、この生態系が痩せてしまいます。結果として団粒構造が失われ、土が固くなってしまうんです。

だからこそ、土壌改良は一度やったら終わりではありません。微生物たちがご飯を食べ続ける(有機物が分解され続ける)限り、団粒をくっつける「のり」も減っていきます。ふかふかな土を維持するためには、微生物たちにご飯をあげ続ける(有機物を定期的に補給する)ことが大切になってきます。

粘土質の土を改善する方法

「うちの庭はスコップが刺さらないほどカチカチ…」「雨が降ると水たまりができて、何日もジメジメしている」というお悩みは、多くが「粘土質」の土壌が原因です。

粘土質の土は、粒子が細かすぎて隙間がなく、水も空気も通りにくい状態。これでは根が呼吸できず、最悪の場合、酸欠になって根腐れの原因にもなります。また、土が密で重いため、植物のデリケートな根が伸びていくのを物理的に邪魔してしまいます。

このタイプの土壌改良の目的は、土に物理的な「隙間」と「軽さ」を作り、微生物の活動を助けて団粒化を強力に促進することです。

改良に使う主な資材

土を深く(最低でも20〜30cm、できればそれ以上)掘り起こしながら、以下の資材を混ぜ込んでいきます。表層だけ混ぜても、その下で水が溜まってしまうので、しっかり深く耕すのがポイントです。

- 大量の有機物(バーク堆肥、腐葉土):土をふかふかにする力が強い「完熟バーク堆肥」や腐葉土を、土全体の3割程度を目安にたっぷりと混ぜ込みます。これが微生物の餌になり、団粒化を強力に促進します。特に繊維質の多いバーク堆肥は、物理的に土の粒子同士がくっつきすぎるのを防ぎ、隙間を作る効果も高いです。

- 鉱物系資材(パーライト、もみ殻くん炭):土に直接的な隙間を作り、排水性を高めるために使います。パーライトは非常に軽く、重い粘土質の土を軽量化する効果もあります。もみ殻くん炭も排水性を高めてくれます。

- 砂(川砂など):園芸用の砂や川砂など、粗い砂を混ぜるのも排水性を高める有効な手段です。ただし、相当な量を入れないと効果が出にくい場合もあります。

ちょっと大変な場合は?

庭全体を改良するのが大変な場合は、植物を植える場所(植え穴)だけを直径50cm、深さ30〜50cmほど掘り、そこだけ土壌改良する「植え穴改良」という方法もありますよ。掘り出した土に上記の改良材を混ぜて埋め戻すだけでも、植えた植物の初期生育がかなり違ってきます。

初心者も安心な土のpH調整(石灰)

土壌改良でもう一つ大事なのが、「pH(ペーハー)」の調整です。これは土が「酸性」なのか「アルカリ性」なのかを示す数値です。

日本の土は雨が多いため、土の中のアルカリ分(カルシウムやマグネシウム)が雨水と一緒に流れ出してしまい、「酸性」に傾きがちです(pH 5.0〜6.0程度)。(出典:JA全農「土壌の酸性化と肥料」)

多くの草花や野菜は「弱酸性(pH 6.0〜6.5)」を最も好むため、酸性に傾きすぎている場合は「石灰(せっかい)」をまいて中和してあげる必要があります。まずは市販の土壌酸度計で、ご自身の庭のpHを測ってみることをお勧めします。

pHってなぜ大事?

土が酸性に傾きすぎると、植物にとって良くないことが2つ起こります。

- 土の中のアルミニウムが溶け出して、根の成長を邪魔してしまいます(生育障害)。

- 肥料として重要な「リン酸」が土にガッチリ固定(アルミニウムや鉄と結合)されてしまい、植物が吸えなくなります(リン酸欠乏)。

逆にアルカリ性に傾きすぎても、鉄やマンガンなどの微量要素が吸えなくなります。だからこそ、多くの植物が好む「弱酸性」に調整してあげることが大切なんです。

※ただし、ブルーベリーやツツジ、シャクナゲ類は酸性(pH 4.5前後)を好むので、これらの植物には石灰はまきません。

|

|

石灰資材の種類と選び方

石灰にはいくつか種類がありますが、効果の強さや特性が異なります。初心者のうちは、効果が穏やかなものを選ぶのが安心です。

- 苦土石灰(くどせっかい)

- 最も一般的です。酸性を中和する「カルシウム」と、葉緑素の元になる「苦土(マグネシウム)」を同時に補給できます。効果は比較的穏やかで使いやすいです。

- 有機石灰(ゆうきせっかい)

- カキ殻や貝化石が原料。効果が最も穏やかで、土壌に急激な変化を与えません。入れすぎによる失敗が少ないため、ガーデニング初心者の方にもおすすめです。土壌微生物の餌にもなりやすいと言われています。

- 消石灰(しょうせっかい)

- アルカリ性が非常に強く、pHを中和する力が強いです。即効性がありますが、強アルカリ性のため根や土壌微生物にダメージを与えるリスクがあり、取り扱いには注意が必要です。土壌消毒の目的で使われることもあります。

通気性と排水性を高める資材

先ほどの粘土質の土でも触れましたが、土の「通気性」や「排水性」を物理的に改善したい場合、以下のような資材が役立ちます。

これらは「鉱物性改良材」と呼ばれ、微生物に分解されない(または非常に遅い)ため、その物理的な改良効果が長期間持続するのが特徴です。特にプランターの土に混ぜ込むと、土が固く締まるのを防ぐ効果も高いですよ。

| 資材名 | 主な効果(強み) | 適した土壌 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| パーライト | 通気性・排水性の劇的改善、軽量化 | 粘土質・重い土 | 保水性・保肥性はほぼ無い。軽い。 |

| バーミキュライト | 保水性・保肥性の劇的改善、通気性も | 砂質・乾燥しやすい土 | パーライトと逆の性質。 |

| もみ殻くん炭 | 通気性・排水性の改善、微生物の住処 | 粘土質・重い土 | アルカリ性。入れすぎに注意。 |

パーライト

真珠岩や黒曜石を高温で熱処理して膨らませたもので、非常に軽い人工の砂利のようなものです。ポップコーンみたいなイメージですね。無菌で清潔なのも特徴。土に混ぜ込むことで物理的な隙間を作り、通気性・排水性を劇的に改善します。保水性や保肥性はほとんどないので、水はけを良くしたい場合に特化して使います。

バーミキュライト

こちらはパーライトとはほぼ逆の性質を持つ資材です。蛭石(ひるいし)を高温で加熱処理したもので、アコーディオンのような層状構造をしています。この隙間に水分や肥料分を大量に蓄えることができます。保水性・保肥性が非常に高いのが特徴で、砂質の土の改良に使われます。種まき用の土にもよく使われますね。

もみ殻くん炭

もみ殻を炭化させたものです。土に隙間を作る物理的な効果に加え、炭であるため無数の小さな穴(多孔質)が開いています。この穴が微生物の絶好の住処となり、土壌環境を良くしてくれます。また、アルカリ性なので酸性土壌の中和にも役立ちます。ただし、入れすぎると土がアルカリ性に傾きすぎるので注意が必要です。

実践!ガーデニング土壌改良の手順

基本がわかったところで、次は具体的な実践ステップに進みましょう。どの資材を、どのタイミングで入れるのかが成功の鍵です。特に「完熟」かどうかの見極めと、「待機期間」を設けることが、失敗しないための大切なポイントですよ。

腐葉土やバーク堆肥の使い方

土壌改良の主役とも言えるのが、「腐葉土」と「バーク堆肥」です。どちらも代表的な「植物性有機物」ですが、役割が少し異なります。目的に合わせて選びましょう。

腐葉土(ふようど)

広葉樹の落ち葉を時間をかけて発酵させたものです。葉っぱの形が少し残っているものが多いですね。

特徴:通気性・保水性・保肥性のバランスが良く、土をふかふかにし、団粒化を促進するオールラウンダーです。どんな土壌にも使いやすいのが魅力です。「腐葉土の作り方」に興味がある方は、ご自身で挑戦してみるのも良いかもしれません。

バーク堆肥(バークたいひ)

樹皮(バーク)をチップ状にし、発酵させたものです。

特徴:繊維質が多く、腐葉土よりも分解がゆっくりなのが特徴。そのため、通気性・排水性の改善効果(土をふかふかにする力)が特に強く、その効果が長持ちします。粘土質の土の改良に最適です。

最重要!必ず「完熟」を選びましょう

腐葉土や堆肥を選ぶ際、最も重要なのが「完熟」と表記されたものを選ぶことです。

もし発酵が不十分な「未熟」なものを土に入れてしまうと、土の中で再び発酵(分解)が始まり、その際に発生する「ガス」や「熱」が植物のデリケートな根を傷めてしまいます。最悪の場合、植えた苗が数日で枯れてしまうことも…。

また、未熟な有機物(特にバークなど炭素が多いもの=C/N比が高いと言います)は、分解のために土の中の微生物が急増し、その微生物たちが土の中の窒素(N)を奪い合ってしまいます。その結果、植物が利用できる窒素がなくなってしまう「窒素飢餓(ちっそきが)」という現象を引き起こし、葉が黄色くなるなど生育不良の原因にもなります。

完熟の見分け方(目安):

- 色が濃い茶色〜黒褐色になっている。

- 元の素材(葉や樹皮)の形があまり残っていない。

- アンモニア臭や腐敗臭がせず、「森の土」のような良い香りがする。

もみ殻くん炭や米ぬかの効果

これらは昔から使われてきた、土壌改良の名脇役です。うまく使うと土壌環境がグッと良くなりますよ。

もみ殻くん炭

先ほども触れましたが、土壌改良資材として非常に優秀です。

- 物理的効果:土に隙間を作り、通気性・排水性を改善します。

- 生物的効果:無数の穴が微生物の絶好の住処となり、土壌の生態系を豊かにします。

- 化学的効果:アルカリ性なので、酸性土壌の中和にも役立ちます。

ただし、アルカリ性のため、入れすぎると土壌がアルカリ性に傾きすぎる可能性があります。土全体の5〜10%程度を目安に混ぜ込むのが良いかなと思います。非常に軽いので、土が軽くなりすぎる点も考慮が必要です。

米ぬか

米ぬかは、土壌微生物にとっての最高のごちそう(餌)です。窒素・リン酸・カリなどの栄養もバランス良く含んでいます。

これを土に混ぜ込むと、微生物が爆発的に増え、その活動によって団粒化が強力に促進されます。「ぼかし肥料」の材料としても使われますね。

ただし、栄養価が非常に高い分、分解(発酵)も急激に進みます。そのため、熱やガスが発生しやすく、そのまま植え付けをすると根を傷める危険性が高い資材でもあります。また、虫や動物が寄ってきやすいというデメリットもあります。

米ぬかを使う場合は、必ず植え付けの2〜4週間以上前(できれば1ヶ月以上前)に土に混ぜ込み、土とよくなじませて発酵を落ち着かせる「待機期間」が必須です。

花壇の土作りと再生方法

新しく花壇を作る場合や、今ある花壇の土をリセット(再生)する場合の手順を見てみましょう。失敗しないための「順序」と「待機期間」がポイントです。

安全で確実な土作りステップ

- 【植え付けの3〜4週間前】掘り起こしとpH調整:まず、花壇の土を深さ20〜30cmほどしっかり掘り起こします。古い根、石、雑草(特にドクダミやスギナなど宿根草のしぶとい根)などを「ふるい」も使いながら徹底的に取り除きます。その後、pHを測定し、必要であれば苦土石灰や有機石灰を規定量(1平方メートルあたり100g程度が目安ですが、土の状態によります)まいて、土とよく混ぜ込みます。

- 【待機:1〜2週間】:石灰と土をなじませ、土壌のpHを安定させます。この期間を置くことで、次に投入する堆肥や肥料との化学反応(アンモニアガスの発生)を防ぎます。石灰をまいた直後は土が強アルカリ性になるため、微生物の活動も一時的に鈍ります。これを落ち着かせる意味もあります。

- 【植え付けの2週間前】資材投入:土の状態に合わせて、「完熟」の腐葉土やバーク堆肥を土の量の2〜3割程度投入します。さらに、元肥(もとごえ)となる緩効性化学肥料(マグァンプKなど)や有機肥料(牛ふん堆肥など)もこのタイミングで投入し、土と均一に混ぜ合わせます。

- 【待機:2週間】:投入した堆肥や肥料を土になじませます。この期間に、万が一資材から発生する可能性のあるガスを抜き、微生物の活動を安定させます。特に有機肥料を使った場合は、土の中で穏やかに分解が始まるための時間が必要です。

なぜ待機期間が必要?

この「待機期間」を面倒に思うかもしれませんが、失敗を避けるための最も重要な鍵です。

「石灰」と「堆肥・肥料(特に窒素分)」を同時に混ぜると、化学反応が起きてアンモニアガスが発生し、根を傷める危険があります。また、堆肥が万が一「未熟」だった場合も、この待機期間中に発酵が進み、ガスや熱によるダメージを植え付け前に回避できます。

初心者のうちは特に、「石灰と堆肥・肥料は同時に混ぜない」「有機物を入れたら最低2週間は置く」という原則を守るのが、成功への近道です。

プランターの土を再生する手順

プランターや鉢で一度使った土は、そのまま次の栽培に使ってはいけません。庭の土とは違い、プランターという閉鎖された環境では、土の劣化が非常に早いからです。

プランターの土が劣化する理由

- 物理性の悪化:毎シーズンの水やりなどで団粒構造が物理的に崩れ、土の粒子が細かくなり、カチカチの「単粒構造」に戻ってしまいます。水はけや通気性が極端に悪くなります。

- 養分の枯渇:植物が養分を吸い尽くしてしまっています。

- 病害虫のリスク:土壌病原菌や害虫の卵が蓄積し、「連作障害」のリスクが非常に高くなります。

- 塩類集積:肥料の残りカス(塩類)が土に溜まり、濃度障害を起こしやすくなります。

再生の手順

再生の手順は以下の通りです。手間はかかりますが、新しい土を買うよりも経済的ですね。

- 分別:土をブルーシートなどに広げ、「ふるい」にかけて古い根や鉢底石、虫の死骸などを完全に取り除きます。この時、土をよく乾燥させると作業がしやすいです。

- 消毒:病気が出ていた場合などは、消毒をします。家庭で手軽にできるのは熱消毒です。

- 熱湯消毒:土に熱湯をまんべんなくかけて消毒します。簡単な方法ですが、土の中心部まで熱が伝わりにくい場合もあります。

- 太陽熱消毒:夏場限定ですが、これが一番手軽で効果的かもしれません。黒いビニール袋に土と適度な水分を入れ(握って固まる程度)、口を縛り、コンクリートの上など直射日光がよく当たる場所に数週間当てて蒸し焼きにします。

- 改良:消毒した土は、残念ながら悪い菌だけでなく良い菌も有機物も失われています。言わば「リセット」された状態です。そのままでは使えません。一番簡単なのは、市販の「土の再生材」を混ぜ込む方法です。これには有機物や善玉菌、肥料分がバランスよく配合されています。自前で改良する場合は、消毒した土に、腐葉土(土全体の2割程度)、パーライト(1割程度)、元肥(規定量)などを加えて、失われた養分とふかふか感を補い、再び「生きた土」に戻します。

保水性を改善する資材

粘土質とは逆に、「砂質の土(パサパサで水持ちが悪い土)」で困っている場合もありますよね。土の粒子が粗すぎて隙間が大きすぎ、水も肥料もすぐに下へ流れ出てしまいます。植物が乾燥しやすく、肥料も効きにくい土壌です。

この場合は、土の「保水力」と「保肥力」を高める資材を投入します。

- バーミキュライト:鉱物性資材ですが、パーライトとは逆で、非常に高い「保水性」と「保肥性」を持ちます。アコーディオン状の層の間に、スポンジのように水分や肥料分を蓄えてくれます。

- ピートモス:ミズゴケなどが堆積してできた有機物で、こちらも極めて高い保水性を持ちます。土を軽量化する効果もあります。

ピートモスの注意点

ピートモスには「無調整」と「pH調整済み」があります。「無調整」のものはpH 3〜4と非常に酸性が強いため、ブルーベリーなど酸性を好む植物以外には使えません。一般的な土壌改良には、必ず「pH調整済み」と書かれたものを選んでください。

また、乾燥した状態で販売されているため、そのまま土に混ぜようとすると水を弾いてしまい大変です。使う前にバケツなどで水を吸わせて、よく湿らせてから混ぜ込むのがコツですよ。

- ゼオライト:保肥性(肥料分を吸着する力=イオン交換能力)を高める鉱物です。肥料分を一時的に保持し、必要な時に植物が利用できるようにゆっくりと放出します。また、アンモニアを吸着する力もあるため、根腐れ防止の効果も期待できます。

- 粘土質の土:逆転の発想ですが、保水性のない砂質の土に、粘土質の土(赤玉土の小粒など)を少量混ぜ込むのも効果的です。

成功するガーデニング土壌改良

ここまで、ガーデニングの土壌改良について、基本から実践まで詳しく見てきました。最後に、成功のためのポイントと、一般的な注意点をまとめますね。

失敗で最も多いのは、やはり「完熟ではない未熟な堆肥を使ってしまった」ことによるガスや熱での根のダメージ、そして「石灰や肥料の入れすぎ」による濃度障害(肥料焼け)です。良かれと思ってやったことが裏目に出るのは、とても悲しいですよね。

土壌改良は「科学」ですが、同時に土の中の「微生物を育てる」という継続的なプロセスでもあります。一度に完璧を目指すというよりは、毎年少しずつ有機物を補給しながら、あなたの庭の土を「生きた土」にしていくイメージですね。時間はかかりますが、土が応えてくれるようになると、ガーデニングがもっともっと楽しくなると思います。

土壌改良成功の3か条

- 「完熟」の有機物(腐葉土・堆肥)を選ぶこと。

- 石灰や肥料は「入れすぎない」こと。(迷ったら少なめに)

- 資材投入後は「待機期間」をしっかり設けること。

本記事で紹介した資材の量や待機期間は、あくまで一般的な目安です。土の状態や環境、植える植物によっても変わってきます。ぜひ、ご自身の庭の土と対話するように、観察しながら進めてみてください。

この記事が、あなたのガーデニングライフのお役に立てば幸いです。時間をかけて育んだふかふかの土で、植物たちが元気に育つ姿を見るのは、本当に嬉しいものですよ。

免責事項

土壌改良の方法や資材の使用量、待機期間などは、お住まいの地域の気候、土壌の具体的な状態、栽培する植物によって異なります。本記事の情報は一般的なガイドラインであり、その効果を保証するものではありません。特に薬剤などを使用する場合は、必ず製品の指示に従ってください。最終的な判断や作業はご自身の責任において行い、必要に応じて専門家にご相談ください。

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e09cc2b.b1ebb24a.4e09cc2c.b606e977/?me_id=1401394&item_id=10000054&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnankuru-r%2Fcabinet%2Fza%2Fza01-0557%2Fza01-0557.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e09da6d.7d467b0e.4e09da6e.b851f5eb/?me_id=1245924&item_id=10000419&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Femtec%2Fcabinet%2Fitem%2Fem11l.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)