当ページのリンクには広告が含まれています。

こんにちは。My Garden 編集部です。

ガーデニングを始めようとお店に行くと、まずずらっと並んだ「土の壁」に圧倒されませんか?「培養土 初心者」と検索してみたものの、観葉植物用や野菜用、はたまた100均の土まであって、「いったいどれを選べばいいの…?」と、最初の関門で迷ってしまう方は本当に多いです。

そのお悩み、すごくよく分かります。植物にとって土は、私たちでいう「家」であり、「食事」であり、「空気」でもある、命の基盤そのものです。でも、その土選びは本当に種類が多くて分かりにくいですよね。

ここで選択を間違うと、どれだけ水やりや日当たりを頑張っても、根がうまく呼吸できずに根腐れしてしまったり、暖かくなると室内にイヤな虫が湧いたり、土の表面に気味の悪い白いカビが生えてしまったり…と、初心者が陥りがちな失敗の原因に直結してしまいます。

この記事では、そんな培養土に関する「分からない」を「分かった!」に変えるため、基本的な選び方から、初心者が必ず悩む交換時期、そして使い終わった古い土の再利用や捨て方まで、知りたい情報をまるっと分かりやすく、そして深く掘り下げて解説していきますね。この記事を読み終える頃には、自信を持ってあなたの植物にピッタリの土を選べるようになっているはずです。

この記事のポイント

- 培養土の基本的な選び方と成分の役割

- 植物タイプ別(観葉植物・野菜)のおすすめ

- 虫やカビなど、土のトラブル対処法

- 古い土の再利用と正しい捨て方

培養土の基本:初心者が知るべきこと

まずは、培養土ってそもそも何?という基本の「き」から。なぜお庭の土や、安価な土をそのまま使ってはいけないのか、その理由を知るだけで、土選びの失敗がぐっと減りますよ。ここは少しだけお勉強ですが、植物を元気に育てるために最も大切なポイントです。

培養土の選び方と基礎知識

園芸店やホームセンターで「花と野菜の土」といった名前で売られている「培養土(ばいようど)」、これって実はその辺に生えている「土(Dirt)」とは、まったくの別物なんです。

初心者が最も誤解しやすいのが、培養土を「自然の土」だと思ってしまうこと。実はこれ、植物を「鉢」や「プランター」という人工的で限られた環境で育てるために、赤玉土やピートモス、パーライトといった複数の材料を、各メーカーが長年の研究に基づいて意図的に配合した「工業製品」あるいは「調合された培地」なんです。

だから、お庭や公園の土を「タダだから」と掘ってきて、そのまま鉢に入れるのは、残念ながら絶対にNGです。自然界の土は、自然界だからこそ機能しています。ミミズが土を耕し、微生物が有機物を分解し、雨水は地中深くへと浸透していきます。しかし、鉢という閉鎖された環境では、そのサイクルが一切働きません。自然の土は、鉢の中では植物にとって「家」ではなく「窒息する牢獄」になってしまうんです。

なぜ「庭の土」を鉢植えに使えないの? その深刻な理由

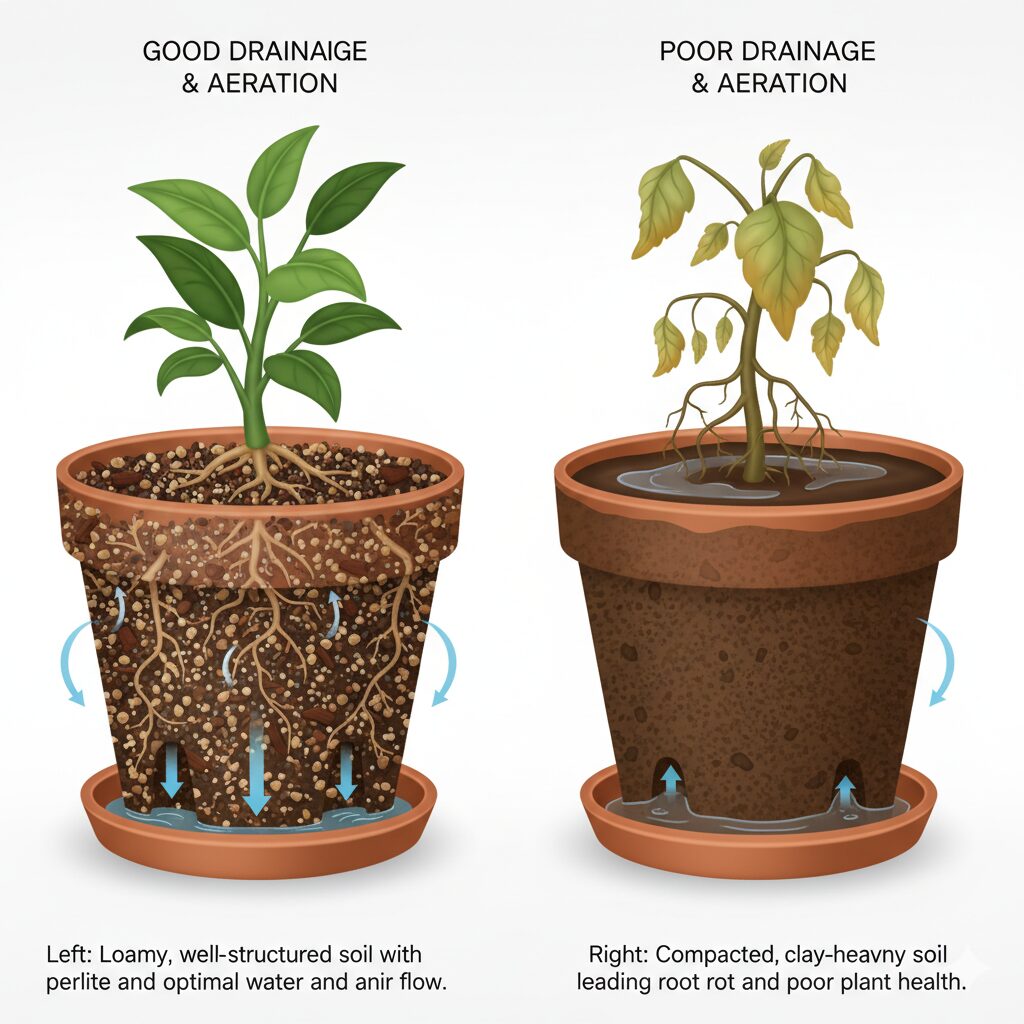

- カチカチに固まる(圧密): 庭の土(特に粘土質)は、鉢に入れて上から水やりを繰り返すだけで、粒が潰れてカチカチに固まってしまいます。自然界ならミミズやモグラが隙間を作ってくれますが、鉢の中ではそれが起こりません。結果、根は伸びるスペースを失い、呼吸もできず窒息してしまいます。

- 水はけが悪すぎる(排水性ゼロ): 粒子が細かすぎる土は、水を排出す力が極端に不足しています。水やり後、鉢の底に水が抜けずに溜まり、「泥のプール」のようになります。植物の根も呼吸が必要なのに、これでは溺れているのと同じ。これが「根腐れ」という、植物が枯れる最大の原因の一つです。

- 病害虫のリスク(無殺菌): 庭の土には、目に見えない雑草の種、害虫の卵(コガネムシなど)、植物の病気を引き起こす病原菌(カビの胞子など)がそのまま含まれています。これを無殺菌のまま室内に持ち込むのは、病気や害虫をわざわざ家に招き入れるようなもの。とても危険です。

鉢植えは、植物にとって一生を過ごす「家」そのもの。その家が息苦しかったり、常に水浸しだったりしたら、元気に育つことはできませんよね。

良い培養土は、植物が快適に過ごすための「人工的な生命維持装置」のようなもの。そう考えると、土選びの大切さがより一層わかってきませんか?

良い培養土が持つ「4つの必須条件」

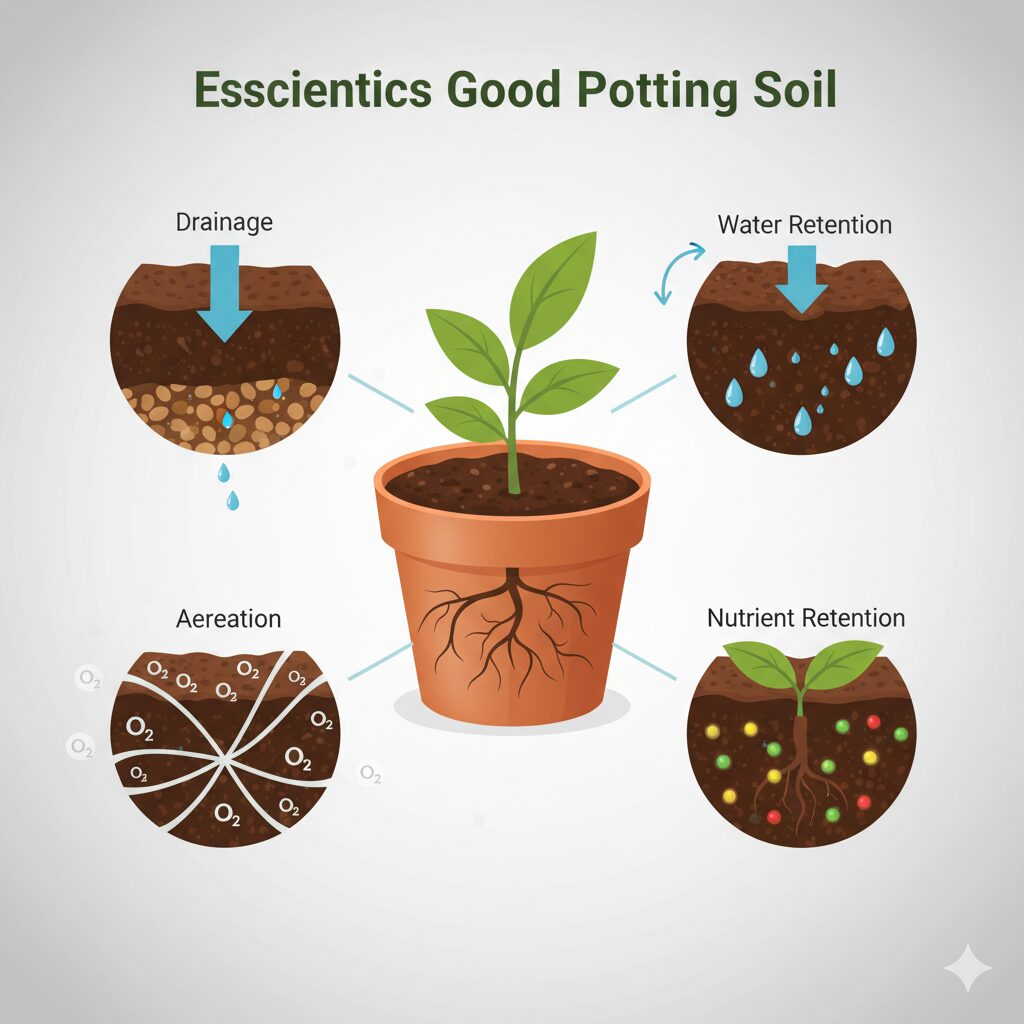

良い土は、以下の4つの要素を高いレベルでバランスさせています。

- 水はけ(排水性):余計な水がスッと抜けること。これが無いと、根が溺れて腐ってしまいます(根腐れ防止)。

- 水持ち(保水性):必要な水分は土の粒子がしっかりキープすること。これが無いと、特に夏場はすぐにカラカラになり水切れを起こします。

- 通気性:土の粒子の間に、根が呼吸するための「空気」の隙間が十分にあること。根も私たちと同じで、酸素が無いと生きていけません(窒息防止)。

- 保肥性:与えた肥料の成分(栄養)を土がガッチリと掴んで蓄え、必要な時に植物に供給する力があること。これが無いと、肥料が水やりで全部流れ出てしまいます。

この「水はけが良い(水が抜ける)のに、水持ちも良い(水は保つ)」という、一見すると矛盾するようなバランスを、高度な技術で両立させているのが、良い培養土の証拠なんです。

100均の土がおすすめできない理由

「ガーデニング初心者だし、道具も土もまずは100均でいいかな?」と思う気持ち、すごく分かります。私も最初はそう考えたことがあります。お試しで始めるには、魅力的な価格ですよね。

でも、もしあなたが「せっかくなら植物を長く元気に育てたい」「枯らしたくない」と本気で思っているなら、私は100均の土を選ぶのはちょっと待ってほしいなと思います。

安価な土には、やっぱり明確な理由があります。多くの場合、赤玉土のような品質が安定した高価な「基本用土」の割合が低く、処理が不十分な木くず(おがくず)や、品質が安定しない安価な繊維質、あるいは発酵が不十分な「未成熟な」リサイクル堆肥などで「かさ増し」されていることが少なくないんですね。

これらが引き起こすリスクが、特にガーデニングに慣れていない初心者にとっては、かなり大きいんです。

安価な培養土がもたらす代表的なリスク

- 急速な沈下と固結: 植え付けた時はフカフカでも、水やりを始めると安価な有機物(木くずなど)が急速に分解・沈下し、1ヶ月もすると鉢の中がカチカチに固まります。これは根が伸びる隙間を奪い、呼吸を止める、致命的な現象です。

- 極端な水分管理(水やりの難易度UP): 製品のバラツキが大きく、ピートモスベースのものは一度カラカラに乾くと水を一切吸わなくなり(水を弾く)、逆に繊維質ベースのものは一度吸うとスポンジのように水を放さず、根腐れを強力に誘発します。

- コバエ(キノコバエ)の大量発生源: これが室内園芸だと本当に最悪の事態で…。土に含まれる未熟な堆肥や処理の甘い有機物は、キノコバEの幼虫にとって完璧なごちそうと産卵場所になってしまいます。春先に植えたら、夏にコバエが大量発生…というのは、このケースが非常に多いです。

「春に植えたのに、夏にはもう土がカチカチ…」「室内でコバエが大量発生してノイローゼになりそう…」といったトラブルは、実は水やりや日当たりのせいではなく、最初に選んだ「土」が原因だった、というケースは非常に多いです。

枯れてしまって買い直す植物の代金、結局買い直すことになる良い土の代金、コバエ対策の殺虫剤にかかる費用とストレス…。これらを考えれば、結果的に「安物買いの銭失い」になってしまうかもしれません。最初から数百円高くても、信頼できる園芸メーカーの土を選ぶことが、実は一番の節約であり、成功への近道かなと思います。

培養土の主な成分と役割

培養土の袋の裏側を見ると、食品表示のように「主な配合原料」が書いてありますよね。これが読めるようになると、土選びが「不安な選択」から「確信的な選択」に変わりますよ。まるでレストランのメニューが読めるようになるみたいで、ちょっと楽しくなります。

培養土の成分は、大きく分けて2つのグループで考えると分かりやすいです。

- 基本用土(ベース): 土の「本体」であり、全体の骨格(物理性)を決めます。(例:赤玉土、ピートモス、鹿沼土)

- 改良用土(添加物): ベースに「機能」を追加し、排水性や保肥性、栄養分を調整(ファインチューニング)します。(例:パーライト、バーミキュライト、堆肥)

代表的な材料と、その役割を表にまとめてみました。これを知っておくだけで、土選びのレベルが格段に上がります。

| 成分名 | 分類 | 主な役割と特徴 |

|---|---|---|

| 赤玉土 (あかだまつち) | 基本用土 | 排水性・保水性・保肥性のバランスが最強。日本の園芸の基本となる万能選手です。火山灰土を乾燥させた粒状の土。大粒・中粒・小粒とあり、鉢の大きさや植物によって使い分けます。 |

| 鹿沼土 (かぬまつち) | 基本用土 | 栃木県鹿沼地方の火山灰土。水はけが抜群で、それ自体が強い「酸性(pH4〜5)」なのが最大の特徴。ブルーベリーやツツジ、サツキなど、酸性を好む植物には必須です。 |

| ピートモス | 基本用土 | 水ゴケなどが長期間堆積してできた「泥炭」。非常に軽く、繊維質で保水性が極めて高いです。多くの培養土のベースですが、酸性が強いため、通常は石灰で「pH調整済み」のものが使われます。 |

| ココピート(ヤシがら) | 基本用土 | ヤシの実の繊維(ココナッツハスク)。ピートモスの代替として注目され、保水性に優れ、pHが中性に近いので使いやすいです。環境負荷が低いとも言われています。 |

| パーライト | 改良用土 | 真珠岩や黒曜石を高温で焼いて発泡させた「白い発泡スチロールみたいな粒」。無菌で非常に軽く、土に物理的な隙間を作り「排水性・通気性」を劇的に改善します。根腐れ防止のキーマン。 |

| バーミキュライト | 改良用土 | 蛭石(ひるいし)を焼成した「金色に光る薄い板」のような見た目。パーライトとは逆に、アコーディオンのような層状の構造が水を吸い込み「保水性・保肥性」を高めます。無菌なので種まきにも多用されます。 |

| 堆肥 (たいひ) | 改良用土 | 牛ふんや馬ふん、バーク(樹皮)、腐葉土などを微生物が発酵させたもの。植物の「ごはん(栄養)」であり、土をフカフカにする(団粒化)効果もあります。土壌改良の主役です。 |

この知識があると、例えば「観葉植物用だから、根腐れ防止にパーライトが多めに入ってるな」とか、「野菜用だから、栄養源の堆肥がリッチに配合されてるんだな」と、袋の中身が想像できるようになります。

そしてもう一つ、初心者のうちは「元肥(もとごえ)入り」と書かれた土を選ぶのが絶対におすすめです!

「元肥(もとごえ)入り」は初心者のお守り

これは「植物を植え付ける時に必要な、初期肥料がすでに入っていますよ」という意味です。これがなぜ重要かというと、植え付け後、約3〜4週間は一切、追加で肥料を与える必要がないことを意味するからです。

初心者は良かれと思って、植え付けてすぐに液体肥料などを与えがちですが、植え付け直後の弱った根(植え付けの際に多少傷ついています)に濃い肥料が触れると、浸透圧の関係で根から水分が奪われ、「肥料焼け」という障害を起こし、かえって枯らしてしまう原因になります。「元肥入り」の土は、この最初の大きな失敗を防いでくれる、大切なお守りなんです。

観葉植物におすすめの土とは?

モンステラやポトス、パキラ、ガジュマルなど、私たちに癒しを与えてくれる室内の観葉植物。この土選びで最優先すべき項目は、もう何度もお伝えしますが、圧倒的に「排水性」と「通気性」です。

なぜなら、先ほどもお話しした通り、多くの観葉植物が枯れる原因の第1位は「根腐れ」だからです。

彼らの故郷は熱帯雨林の地面(林床)であることが多く、スコールのような大雨が降っても、水はすぐに地中深くに引いていき、根の周りは常に空気が通っているような環境です。根がずっと水に浸かっている「Wet Feet(湿った足)」状態を極端に嫌うんですね。

室内の鉢植えは、屋外と違って「風通し」が悪く、「日照」も限られ、土が非常に乾きにくい環境です。さらにエアコンの風で表面だけ乾いたりもします。そこで初心者が「土の表面が乾いたから」と毎日水をあげてしまうと、鉢の中層〜下層は常にジメジメしたまま。土の中の空気の隙間が常に水で満たされ、根が呼吸できずに窒息し、弱ったところに腐敗菌が繁殖して腐ってしまいます。これが根腐れの恐ろしいメカニズムです。

観葉植物の土 選びのチェックポイント

- 成分表示を見る: 「パーライト」や「軽石」、「鹿沼土」、「硬質赤玉土」といった「無機質」な材料が、成分表示の最初の方(配合割合が多い)に書かれているものを選びましょう。

- 重さで判断する: 袋を持った時に、フワッと軽い感じがするものが良いです。ズッシリ重い土(堆肥や粘土質が多い)は、水の抜けが悪い可能性が高いので避けた方が無難です。

- 見た目を恐れない: 良い観葉植物の土は、意図的に「土」というより「軽石や砂利」っぽく見えるように設計されています。それが「排水性・通気性」を確保するための答えなので、恐れずに選びましょう!

あと、この「無機質用土」がメインの土は、コバエのエサになる有機物(腐葉土や堆肥)が少ないため、室内での虫の発生をかなり抑えられるという、非常に大きなメリットもあります。室内で育てるなら、これは本当に重要なポイントですよね。

野菜作りに適した土の選び方

トマトやナス、ピーマン、キュウリなど、自分で育てた野菜を収穫する喜びは格別ですよね。これらの実を収穫する野菜は、植物界の「大食漢」です。

花を咲かせ、たくさんの実を次々と大きくするために、成長期から収穫期まで、膨大な量の「水」と「栄養」を消費し続けます。そのため、野菜用の土に求められるのは、観葉植物とはまったく逆で、「高い保水性」と「保肥性(肥料を蓄える力)」です。

袋の成分表示を見ると、牛ふん堆肥やバーク堆肥といった「堆肥(Compost)」がたっぷり配合されているのが特徴です。これらの有機物がスポンジのように水分を保持し、肥料の成分(イオン)を磁石のようにガッチリと掴まえて(保肥性)、必要な時に根に供給してくれます。

土の色も濃く、持った感じもズッシリと重めのものが多いですね。これは、栄養豊富なだけでなく、トマトやナスのように実が重くなる野菜の株を、風などで倒れないようにしっかりと支える(アンカー機能)ためにも役立ちます。

特にベランダのプランター菜園は、使える土の量が地植えに比べて圧倒的に限られています。その限られた土の中に、どれだけ栄養と水分を蓄えておけるかが、収穫量を左右すると言っても過言ではないかもしれません。特に夏場は、保水性がない土だと1日に2回水やりをしても追いつかない…なんてことにもなりかねません。

こちらももちろん、「元肥入り」と書かれた製品を選んで、スタートダッシュの栄養をしっかり確保してあげることが大切です。野菜作りの楽しさは、やっぱり「収穫」ですからね!

培養土で初心者が悩む管理と処分法

良い土を選んで、植え付けが完了!…でも、ガーデニングはそこからが本番です。使っているうちに「あれ?」と思うことも必ず出てきます。虫、カビ、そしてシーズンが終わった後の古い土のこと。これらは、初心者がつまずきやすく、最悪の場合「もうガーデニングは面倒…」と挫折してしまう原因にもなりがちです。でも大丈夫、これからお話しする対処法を知っておけば、慌てず冷静に対応できますよ。

培養土に虫が湧いた時の対処法

特に室内で植物を育てていると、目の前を小さなコバエ(多くは「キノコバエ」です)が飛んでいるのを見かけること、ありますよね…。あれ、本当に不快ですし、ストレスだと思います。

彼らはどこから来るのかというと、多くの場合「土」です。成虫は、湿った土の表面に好んで卵を産み付けます。そして、孵化した幼虫(ウジ)は、土の中に含まれる「腐敗した有機物」や「菌類(キノコ)」を食べて育ちます。稀にですが、植物の細い根を食害することもあると言われています。

つまり、原因はシンプルで、「土が常にジメジメしている(産卵・生育しやすい)」ことと、「幼虫のエサになる有機物(未熟な堆肥など)が土に含まれている」ことの2つです。安価な土を使った場合に発生しやすいのは、このためですね。

もし発生してしまったら、慌てて殺虫剤を家中(いえじゅう)にまく前に、まずは「土の環境を変える」ことが一番の対策です。

コバエ(キノコバエ)の対処法

- 徹底的に乾燥させる: 最大の対策は「乾燥」です。幼虫は湿った環境でしか生きられません。水やりの後、土の表面から2〜3cm(指の第一関節くらいまで)が完全に乾くまで、次の水やりを我慢します。表面が常に乾いていれば、成虫も卵を産み付けられません。サーキュレーターで鉢の周りの空気を動かすのも非常に有効です。

- 表面を物理的に覆う(マルチング): 赤玉土の小粒や、鹿沼土、化粧砂(無機質な砂利)などで土の表面を1〜2cmほどの厚さで覆うのも非常に有効です。こうすると、成虫が土に潜り込んで産卵するのを物理的に防ぐことができます。

- 土を思い切って変える: あまりにひどい場合は、コバエの幼虫ごと土を入れ替えるのが一番早くて確実です。次は、先ほど紹介した「無機質用土」ベースの観葉植物の土を選びましょう。エサがなければ、コバEは繁殖できません。

薬剤(土に挿すタイプやスプレータイプ)を使う方法もありますが、まずは水やりの頻度を見直し、「乾燥」を心がけるのが再発防止の基本ですね。

培養土の白いカビは大丈夫?

梅雨時や、日当たりの悪い室内で、ふと見ると土の表面が、なんだか白くフワフワしたカビで覆われることがあります。これ、見つけるとギョッとしますし、「植物が病気になった!?」と不安になりますよね。

でも、安心してください。多くの場合、これは植物に直接悪さをする病原菌ではなく、土の中の有機物を分解する「腐生菌(ふせいきん)」というカビの一種です。自然界では土を豊かにしてくれる分解者であり、人間の体に害を及ぼすものでもありません。

ただ、これが出てくるということは、植物にとって良くない「サイン」であることは間違いありません。それは、「風通しが悪く、常に土が湿っている(多湿状態)」というサインです。この環境は、カビだけでなく、植物にとって最大の敵である「根腐れ」を引き起こしやすい危険な環境になりつつある、という警告なんです。また、この状態が続くと、植物本体を攻撃する「灰色かび病」などの病原菌も繁殖しやすくなるため、油断は禁物です。

白いカビを見つけたら、どうする?

これは病気ではなく「症状」です。慌てず、以下の手順で環境を改善しましょう。

- カビの除去: まずは、カビが生えている表面の土を、スプーンなどで1cmほどの深さで軽く削り取って捨てましょう。

- 乾燥させる: 水やりの頻度を減らし、土の表面がしっかり乾く時間を作ってあげてください。

- 風通しを改善する: 置き場所を、もう少し風通しの良い、空気が動く場所に移してあげるのがベストです。窓を開けて換気するだけでも違いますよ。

これだけで、カビは自然と生えなくなることが多いです。植物からの「ちょっとジメジメしすぎだよ!」というメッセージだと思ってくださいね。

培養土の交換時期とサイン

「植え替え」って聞くと、なんだか難しそうで面倒に感じるかもしれません。「まだ元気そうだし、そのままでいいかな…」と思いがちですよね。でも、植物が元気に育つためには、鉢植えの場合、1〜2年に1度の土の交換(植え替え)がすごく大切なんです。

なぜなら、どれだけ高品質な培養土を使っても、鉢の中という限られた環境では、土にも「寿命」があるから。

土の寿命(劣化)とは?

物理性の悪化(土のカチカチ)

これが最大の理由です。水やりを繰り返すうちに、フカフカだった赤玉土などの粒が崩れて、細かい「みじん(微塵)」になります。このみじんが土の隙間をセメントのように埋めてしまい、土全体がカチカチに固まります。これを「団粒構造の破壊」と言いますが、こうなると水はけも通気性も失われ、根は窒息状態になります。

栄養の枯渇

「元肥入り」の土でも、その栄養は数週間〜数ヶ月で使い果たされます。その後は追肥(追加の肥料)で補いますが、それも植物が吸い尽くしてしまいます。古い土は、栄養が空っぽの状態です。

根詰まり

植物が成長すると、鉢の中は根でパンパンになります。新しい根を伸ばすスペースがなくなり、水も栄養も吸えなくなってしまいます。根詰まりすると、水切れしやすくなったり、葉の色が悪くなったりします。

以下のようなサインが見られたら、それは「土を交換して!」「引っ越したい!」という植物からのSOSです。

- 水やりをしても、水がなかなか土に染み込まない(土の表面に溜まる)。

- 鉢の底の穴から、根がはみ出してきている。

- 鉢の表面に、根が浮き出てきたり、ぐるぐる巻いていたりする。

- 生育期(春〜夏)なのに、新しい芽が全然出てこない。

- まだ元気そうに見えるけど、もう1〜2年以上植え替えていない。

面倒でも、植物の生育期(多くの場合は春か秋)に、一回り大きな鉢と新しい土で植え替えてあげると、植物が見違えるように元気になりますよ。

古い培養土の再利用はできる?

植え替えで出た古い土、プランターいっぱいになると結構な量になりますよね。重いですし、捨てるのも大変。「これ、天日干ししたらまた使えないかな?」と考えるのは、とても自然なことです。結論から言うと、かなりの手間はかかりますが「再生して再利用することは可能」です。

ただし、先ほど説明したように、使い終わった土は「栄養が空っぽ」「物理性も最悪(カチカチ)」「病害虫が潜んでいる可能性もある」という「死んだ土」です。これをそのまま次の植物に使うのは、病気のベッドに寝かせるようなもの。絶対にダメです。必ず「再生処理」が必要です。

「ちょっと面倒だな」と感じるかもしれませんが、このプロセスを知っておくことも大切です。

土の再生(リサイクル)の基本手順

ステップ1:ふるいにかける(物理性の回復)

まず、園芸用の「ふるい」を使って、古い土から目に見える根、鉢底石、虫(コガネムシの幼虫とか…)を徹底的に取り除きます。できれば、目の粗いふるいで根や石を取り除いた後、目の細かいふるいでカチカチの原因である「みじん」をふるい落とすと完璧です。残ったものが「再生土のベース」になります。

ステップ2:消毒する(病害虫のリセット)

これが再生プロセスで一番大事なステップ。土に残った目に見えない病原菌や害虫の卵を殺菌・殺虫します。

- 方法A(太陽熱消毒): 最も簡単で確実な方法です。黒い厚手のビニール袋(ゴミ袋でOK)に、ふるった土を入れ、水を少し加えて土を湿らせます。口をしっかり縛って、夏の炎天下のコンクリートの上などに数日間〜1週間ほど置いて「蒸し焼き」にします。時々ひっくり返すとムラなく消毒できます。

- 方法B(加熱処理): 耐熱トレーに土を広げ、電子レンジで加熱する方法もありますが、土が焦げるような、かなり不快な臭いが発生するので、ご家族の同意が必要かもしれません…。

ステップ3:改良する(命を吹き込む)

消毒が完了した土は「清潔」ですが、同時に栄養も有益な微生物もいない「無菌の砂」になっています。これに「構造」と「栄養」を加え直す必要があります。

目安として、再生した古い土:新しい培養土(または堆肥):改良用土(パーライトや赤玉土など)= 6:3:1 くらいの割合で混ぜ込みます。さらに新しい「元肥」も忘れずに加えましょう。これでようやく、再利用できる土になります。

注意:再利用してはいけない土

前の植物が、明らかに「病気」(うどんこ病、青枯病、モザイク病など)や「深刻な害虫被害」(ネコブセンチュウなど)で枯れてしまった場合、その土は消毒してもリスクが高すぎます。病原菌が生き残る可能性があるため、再利用は絶対に諦めて、次の「捨て方」に従って、適切に処分してください。

培養土の正しい捨て方

これが、特に都市部やマンション・アパートにお住まいのガーデナーにとって、最大の難関かもしれません。「ベランダに残った土、どうしよう…」と悩んでいる方、本当に多いです。

まず、絶対にやってはいけないこと。

公園、山、川、道路の植え込み、あるいは他人の私有地(空き地など)に捨てるのは「不法投棄」です。これは「ちょっとだけなら」という道徳の問題ではなく、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で罰せられる可能性のある犯罪行為です。また、自宅の庭以外の土を持ち込むことは、その場所の生態系を外来の菌や種子で破壊する原因にもなります。絶対にやめましょう。もちろん、トイレや排水溝に流すのも、配管を詰まらせる大惨事になるので論外です。

じゃあ、どうするのが正解か?

これはもう、「お住まいの自治体(市区町村)のルールを調べて、それに厳密に従う」としか言えないんです…。

土の処分方法は、自治体によって本当にルールがバラバラで、驚くほど違います。「A市では燃えないゴミでOKだったのに、隣のB市に引っ越したら一切回収不可だった」ということも普通にあります。

よくある処分方法のパターン

- 「燃えないゴミ」として出す: 多くの自治体がこれを採用しているようですが、「少量ずつ(例:1回につき45L袋1つまで、土と明記する)」など、厳しい制限がある場合がほとんどです。

- 「園芸ゴミ」や「粗大ゴミ」として出す: 事前申告制や、有料の処理シールを貼る、特定の収集日に出す、といったルールになっている場合があります。

- 専門業者や販売店による回収: 新しい土の購入を条件に、古い土(有料または無料)を引き取ってくれるサービスを行っているホームセンターや園芸店もあります。(お近くの店舗にご確認ください)

- 自治体の処理施設への持ち込み: 車があれば、自分でクリーンセンターや処理施設に直接持ち込む方法もあります(有料・要事前確認)。

- 回収不可: 自治体によっては「土は自然物なので収集できません」として、一切回収を行わないところもあります。この場合は専門の回収業者に依頼するしかありません。

必ず、お住まいの自治体のウェブサイトで「土」「園芸用土」「プランターの土」と検索するか、ゴミ分別のパンフレット、またはゴミ分別アプリなどで確認してくださいね。

専門家への相談と確認の重要性ゴミの処分ルールは、社会の状況や条例の改正によって変更されることもよくあります。ここで紹介したのはあくまで一般的な例です。正確な情報は、必ずお住まいの自治体の担当窓口(清掃局や環境課など)や公式サイトで最新の情報を確認してください。判断に迷う場合は、自己判断で「たぶんこれだろう」と捨てずに、自治体に電話で問い合わせるか、専門の不用品回収業者に相談することも検討しましょう。

培養土選びで初心者が成功するコツ

ここまで、培養土の基本から管理、そして処分のことまで、いろいろお話ししてきました。本当に長くなりましたが、最後に、培養土選びで初心者が失敗しないための、一番大切なコツをまとめますね。

それは、「育てる植物のタイプに合わせた専用土を買うこと」、そして「排水性の良い、少し高価でも信頼できるメーカーの土を選ぶこと」です。

初心者の失敗で一番多いのは、植物を可愛がるあまり「水をやりすぎる」ことによる根腐れです。これを防ぐための「保険」になるのが、パーライトや赤玉土がしっかり入った「水はけの良い土」なんです。

高品質な土は、初心者の「あ、昨日も水あげたのに、またあげちゃったかも…」というミスを、その高い排水性でカバーしてくれる「失敗を許容するバッファー」として機能してくれます。水やりすぎても、パーライトや軽石の隙間から余計な水がスッと抜け、大事な「空気」が根に届くからです。

逆に安価な土は、この「保険」が効きません。たった一度の水やりすぎが、1週間続く「水浸し状態」を作り出し、植物にとって致命傷になってしまうかもしれません。

園芸店に並ぶ「観葉植物の土」「野菜の土」といった専用土は、メーカーがその植物が好むように最初から完璧に設計してくれた「答え」です。数百円の価格差は、その「設計料」であり、「保険料」です。

その数百円の投資を惜しまないことが、将来の「数千円の損失(枯れた植物代、買い直す土代、薬剤代、そしてあなたの大切な時間とストレス)」を防ぐ、最も安価な保険だと、私は思います。

自信を持って、あなたの植物にピッタリの「家」を選んであげてくださいね!素晴らしいガーデニングライフの始まりです。

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e03e374.7c240718.4e03e375.53e9013d/?me_id=1308194&item_id=11963773&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdcmonline%2Fcabinet%2Fb12071%2F2300000406535.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)